沈从文先生的最后一次故乡湘西凤凰行,是在1982年。这一年,他80岁,在黄永玉先生的催促和安排下得以成行。除黄永玉之外,另一位陪沈从文回故乡的是黄苗子先生。

因为二叔郁达夫之故,苗子、郁风夫妇自上世纪50年代起与沈从文就一直有着密切往来。沈从文不止一次向他们讲述当年郁达夫对他的帮助。1923年,独自漂泊北京开始闯荡文坛的沈从文,在生存艰难之际给郁达夫写信吁请关注和帮助。此时,来到北京的郁达夫住在哥哥郁华——即郁风父亲——的家中。沈从文没有想到,郁达夫收到信之后,居然很快就来到他所寄寓的湖南会馆。见他又饿又冻,郁达夫马上把自己围着的毛围巾取下,披在沈从文的身上。接着,又请他去吃饭。事情没有结束。郁达夫回到郁华家中,脑子里一直无法抹去所看到的沈从文的景况。他当即写下了著名的文章《给一位文学青年的公开状》发表,为沈从文这类“北漂”文学青年而呼吁。

沈从文说那情景他一辈子也不会忘记:“后来他拿出五块钱,同我出去吃了饭,找回的钱都送给我了。那时候的五块钱啊!”80岁那年,他又一次这样告诉郁风和黄苗子。说着,说着,沈从文的眼睛湿润了,接着又笑了,笑得十分天真。

有这种情感的渊源,加上沈从文研究服饰史,对工艺美术和绘画颇有见地,他与苗子之间也就有了不少共同的兴趣爱好。这些都成了他们彼此的文字往来和交谈的内容。

有意思的是,身为苗族的沈从文,对“苗子”这个名字颇有异议。他说,在湘西,“苗子”是过去汉人对苗族人的贬称。于是,在写信或题跋时,他习惯把“苗子”均写为“苗滋”。1982年在故乡,沈从文再次提醒一同前往的苗子先生:“这是苗区,你不能用‘苗子’这个名字。不然,苗族人会觉得不舒服。”于是,如今在沈从文母校文星阁小学那个著名泉水旁,有苗子当年题写的“一瓢饮”石碑,落款就写为“苗滋”。

沈从文与黄苗子时有书信往来。1976年1月,在周恩来去世的第二天一大早,他发现门外塞进一个信封,打开一看,是沈从文写的一封长信,有十多页。谈古代服饰史研究,谈局势,谈对未来的担忧,言辞坦率而激烈。信后特地注上一句“阅后一定烧去”。此时,苗子与郁风从秦城监狱回家还不到一年,自然不敢留下,阅后当即将信烧掉。“真是太遗憾了。要是不烧,留下来该多好。多有价值的一封信呀!”每次提到此事,黄苗子都要连声叹息。

好在黄苗子还留下了另外一些沈从文的来信和书法。后来,他知我研究过沈从文,遂将其中一幅书法转赠于我。

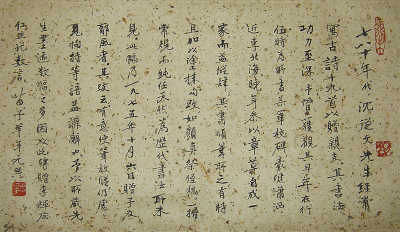

这幅草书写于1975年。沈从文当时喜欢书写古诗十九首,我受赠的这幅书《青青河畔草》(见图一):“青青河畔草,郁郁园中柳。盈盈楼上女,皎皎当窗牖。娥娥红粉装(妆),纤纤出素手。昔为倡家女,今为荡子妇。荡子行不归,空床难独守。”诗后沈从文另写一段题跋,简述自己练习书法的体会:

有意使笔放纵,仍处处见拘持。可见性格之迂腐,实近乎不可救药,终难摆脱‘习书生’庸俗书体,真正行家必一望而知其做作处也。再书奉苗滋郁风两位一叹。弟从文乙卯国庆节后之五日,时同住北京大城中。

尚未在别处见到过沈从文谈论自己的书法,故此题跋有特殊意义。难得的是,苗子先生为此幅书法特地补写一题跋简述沈从文的书法艺术(见图二):

七八十年代,沈从文先生经常写古诗十九首以赠亲友,其书法功力至深,予曾获观其早年在行伍时(为)所书某军校碑,豪健潇洒,近李北海。晚年参以章草,自成一家,而益纵肆;其书顺笔所之,有时且加以涂抹勾改,如颜真[卿]祭侄稿,一扫常规而纯任天然,为历代书法所未见。此幅乃一九七五年十月六日赠予及郁风者。其跋云“有意使笔放纵,仍处处见拘持”等语,盖谦辞也。予以所藏先生墨迹数幅之多,因以此转赠李辉应红,并记数言。苗子羊年元旦。

此题跋书写俊秀雅致,与沈从文的龙飞凤舞相互辉映。苗子先生既是书法家又是美术史论专家,他的评点可以帮助我们认识与欣赏沈从文的书法。

一个月前,黄苗子先生仙逝,他可以和沈从文先生在天堂相聚,再论书艺。我分别写过两位先生的传记,如今,欣赏他们的合璧之作,既可寄寓怀念,也是难得的艺术享受。