沈沁所画的是一个无所归属之物,是一个多元体。无论是婴孩、鹰鹫还是艺术史,几乎布满宣纸的硕大形象,始终在自我繁殖、蔓延、碎裂。我们看到不断垮掉的模糊形象,在生死边界上持续地爆裂、衍生、流变。

1 水墨的当代性吁求

艺术家对于主体性的着迷是西方现代性的一个母题。我们看到大量精神病患者上演着变形记:卡夫卡洞穴中的自闭症患者、贝戈特舞台剧中央口吃呓语的饥饿艺术家、爱德华·蒙克画面中歇斯底里的呐喊者、弗兰西斯·培根笔下扭成一团,模糊不清的人体。这群人物的共性是作为主体性的缺失、扭曲和异化,形象地说就是一群被抹去脸部、难以辨认的破裂性主体。他们所呈现出充满骇人感、恐慌感的碎片化变形,是一种非日常、非人性的存在镜像。

西方的现代启蒙思潮在尼采宣称“上帝之死”后,赋予个体整一性,近乎极权主义的主体霸权。人文主义、理性主义被推衍至极端地步,人与社会的关系进一步被隔阂,在主客二分的逻辑体系中,主体被置于等级话语的顶端,具有绝对的主导权。随之,与自然相悖的工业社会被建构出来,个体被异化为马尔库塞所言“单向度的人”。从经验情感来说,一旦人被置放于彼此隔阂的时空状态,便会产生难以想象的痛苦感与孤寂感。继之,主体被逐渐扭曲成为物性的存在,被区隔划分为二元逻辑中界域化的操纵者,不断被压榨、剥夺、窒息。

隔阂的在危险在于人作为人的存在,将失去其可能性。在卡夫卡的世界中,现代社会机制类似森严的监狱与窒息的囚笼,身处其间的孤寂的个体,被迫过着似人非人的荒诞生活。小说中主人公变形为一只甲虫,不过是主体身体性的文学隐喻——它言说着卡夫卡的旷世之问:我们是人,抑或动物?

对于主体性不遗余力的描绘,同样成为沈沁自我生命状态的镜像隐喻。西方现代性的危机在当下中国愈演愈烈,身处其间的个体所面临的困境不再仅仅迫近于被异化为单向度的存在,更可怕之处在于精神性的枯竭、自由的匮乏、娱乐至死与拜物教的诱惑。日日裹挟而来的无尽喧嚣,日益侵蚀着生命的灵性与强度。生命自身为了纯粹性的余留必须抗争。双方构成一股窒息、激烈的抵抗、博弈力量。

这股力量的视觉盛宴,便是艺术家沈沁从主体性异化角度,描绘出绘画身体的变形记。她的作品是一场自我宣战。挑战在于用本土水墨语言去进行一项现代性都未完成的使命:如何使用中国本土媒材“水墨”去构建自身感性的纯经验性的身体叙事。

水墨在传统语境中,尤其宋元以后的文人画体系中,已被划为追求“天人合一”、“物我两望”、“移情卧游”的确定性修养与旨趣。彼时的主体排斥一种痛苦感的爆发、否定一种断裂感的歇斯底里。虽然,歇斯底里的雏形在徐渭墨迹的狂谵和八大山人鸟鱼孤傲的白眼中隐约出现,却并非是一个自觉的、有意识的状态。换句话说,文人画偶然透露而出的现代感往往与个人际遇相关,并非时代的集体语境使然。在传统小农经济主导的社会体制中,文人对生命的理解仍旧处于自然主义“和”的范畴内,还未出现工业社会异化与单向度的生存危机。

后工业社会中,主体与其外在之物进一步彻底隔绝,构建出波德里亚所说的拟像社会。人与自然、人与社会、人与人之间的关系彻底被割断血脉、阻隔潜在交流,造成生命力与灵性的断裂与枯竭。

水墨的现代化历程就是在此范畴内反思水墨传统,传统对审美意境、移情卧游的强调构成一种水墨强大的自我设定与风格程式。从而使其在社会语境中因过于封闭而失语。相对而言,现代水墨所攻歼之处正是传统中国画自我锁闭、过于自律、风格僵化的弊病。现代水墨试图寻求当下语境言说的可能性。不足之处在于,现代水墨缺乏反思精神与批判视野,直接受西方现代思潮的影响与催生,挪用西方现代主义风格的既定成果,割裂了本土生成的自由维度。

可见,强调水墨的当代性是极为重要的,当代性所强调的不仅是区别于传统水墨,更是对现代水墨的修正与更新。当代水墨的核心是此时此地此在的真实感,这要求艺术家从一切确定性的界域中逃逸而出,寻求经验性的处境化表达。

2 婴孩系列:形象的灾变

主体形象在沈沁的水墨画面中呈现出一种强烈的破碎感。甚而可以说,沈沁是一个严格意义上用水墨从事肖像绘画的水墨艺术家。肖像,在这里意指身体。沈沁的水墨题材主要集中在三个方面:婴孩、鹰鹫、艺术史。三者都力图在身体层面,进行艰辛的实验。

女性的经验直觉往往使得女性艺术家更易于经验性的表达方式,艺术语言上则会明显带有渲泄式的表现主义风格。沈沁的画面具有血淋淋的真实感恰恰得益于其性别特质。最初她从女性的分娩经验中直接捕捉到一种气韵上的流淌、疼痛、鲜血淋淋的破裂与动感。此种表现性大写意的水墨语言,在婴孩系列中初露端倪。

在描绘婴孩的系列画面中,一个不断深入试图彻底摧毁面孔的过程逐渐显现。面孔的清晰与模糊,隐喻着界域与解域的两端。传统水墨绘画中,尤其是线描艺术,墨线勾勒出人物过于清晰的面孔,置于高山流水、古道孤亭的背景下,通常是为了引入某种叙事性。从而使得传统人物画多少带有现实再现的镜像隐喻。沈沁非常直接率性地抽离掉所有的叙事因素,单纯去刻画形象,以取消人物背景的现代性特写构图方式,把形象孤立出来。目的是将叙事性、图解性彻底驱除出画面。也就是从可见性的视觉空间转入潜在的生命感觉空间。

站在潜在的生命感觉的立场,形象清晰的面孔通常作为组织性、逻辑性、等级主义与中心化的界域性力量对潜在生命力构成一种压迫力,它起到遮蔽与囚笼的禁锢作用。所以,在沈沁看来,面孔本身就是冗余。为了解蔽生命力自身的强度,她的水墨实验就是进行形象的灾变:打破面孔的有机体,粉碎器官的组织化。 所以沈沁的水墨特性明显呈现出一种淋漓幻化、坍塌灾变的图式。

倘若她的画面仍有叙事可言的话,仅仅是绘画身体的叙事。绘画本身作为身体而存在,它有自身的生命历程。婴孩与鹰鹫、艺术史片段皆是沈沁藉以表现生命力内部悖论与冲突的可置换性题材。在沈沁的世界中,我们看到的是潜在生命的灵性挣扎,外显的身体裂变与变形。

严格意义上,沈沁所刻画的婴孩并不是婴孩,鹰鹫也绝非鹰鹫。沈沁的肖像拒绝完整的主体性存在,而是处于一个狭小的夹缝中,呈现“卵”的状态。卵,是一股原初状态,是灵与肉的临界点,生与死的共同边界。

婴孩代表着一个世界的坠毁,另一个世界的新生。前者是母体的分裂,临近毁灭的边缘;后者是主体性的迫近,自我趋于诞生。所有的事件都在迫近、延宕,却永远无法抵达彼岸。这成为沈沁触摸到的生命的微妙感觉。

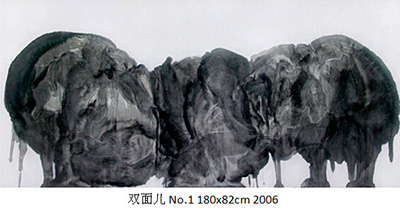

在“双婴”系列中,形象在视觉表层似乎具有了模糊的婴孩雏形;却在潜在的生命意义上,不断地蜕变、更新,永远处于不确定的状态。这就是画面中永恒流淌的无定形的模糊形象:坍塌的轮廓、难以分辨的器官、垮掉的面孔。形象的灾变意味着,它不是确定性的婴孩,而是一个模糊的多元体,一个不断蜕变的无所归属之物,一个不可言说的不可见之物。双头婴的畸形裂变,预示着生命的自我繁殖、复制,它从母体的规定性中逃逸而出,获得自我的裂变与生成。

婴孩的分裂性身体明显带有解域的力量,它扫过一切界域,清理形象的可辨识度,催生形象的灾变。想象一下,婴孩自身携带着胎盘的碎片,从母体的死亡通道中获得新生的瞬间。彼时,初生的婴孩简直是从母体的有机形式上扯下一块非确定性的强度性暗示。它存在于生死边界之上,难以被言说。画面中淋漓的、流淌的、幻化的墨迹作为形象不确定性的模糊区域,昭示出形象的非具象、碎片化、非有机的临界点状态。那些处于灾变中,难以辨认的墨迹,充满了疼痛感与歇斯底里气质。这些共同区域构成了母体与婴孩之间、死亡与新生之间、过去与未来之间、传统与新生之间的潜在博弈与撕扯。

毋庸置疑,从情感经验而来的生命感悟加深了沈沁对于水墨的理解。也使得“蜕变”成为她的主要母题。流淌的墨迹幻化出模糊的灾变形象。婴孩作为主体性的身体,寻求一种自我在母体中的毁灭与生命的新生。那骇人的扭曲、狂谵的灾变,预示着母体内部的断裂与死亡,同时在潜在意义上,构成自我的蜕变与更新。

3 鹰鹫系列:人,抑或动物?

在以鹰鹫为题材的肖像系列中,沈沁延续了此种淋漓流淌的表现性墨象。她是否从八大山人、李苦禅、弗兰西斯•培根那里捕捉到了某些灵感,这并不重要。关键在于,艺术家直接将鹰鹫画成了纯粹的生命强度与力量,这股精神难能可贵。

在沈沁的世界中,鹰非鹰,人非人,唯一存在的就是生命本身的力量感,这使得她笔下“人—动物”之间具有可置换的互逆性。

沈沁所描绘的鹰鹫,可以被描述为鹰的濒死与重生,一个生命蜕变与更新的临界点。鹰鹫濒死之前,必须不断摧毁老化的身体,藉此延续、更新它的生命。鹰鹫濒死的身体代表着有机体的覆灭,被摧毁的是主体、自我、个体的、社会的、历史的人与动物。生成的新生命体代表着非主体、非有机的潜在生命力。画出生死临界点,就是画出物外之物,画出间性、画出不可见之物,实现从有限到无限的转换。

从而,鹰鹫获得一具新的身体,纯粹生命力的身体,法国哲学家吉尔•德勒兹语境中的“无器官身体”。一个无器官身体不是没有器官的身体,而是器官功能瘫痪,近乎歇斯底里的精神状态。无器官身体代表着均质性的、去中心主义的绝对自由。它粉碎了所有界域,随即转化为鹰鹫的虚无的身体。它不再具有确定性的鹰的器官,而仅仅是难以言说的类似于人的动人的眼睛,却在根本层面打通了器官的有限性。因此,鹰鹫的形象瓦解了所有的既定阐释、固有界域、有限身体,从而使得所有界定都彻底失效。此时的形象就是自我毁灭、同时自我更新的狂谵呓语,鹰鹫就绝非鹰鹫,婴孩亦绝非婴孩,它们共同到达一种“人—动物”的中间状态,人在生成动物,动物在生成人,两者不断置换、延宕、灾变。这就是无器官身体的生命哲学:所有坍塌的模糊墨迹都指向生命自身永恒流变的瞬间,它是鹰鹫与婴孩的共同边界,具有严格的同时性。

彼时,所有的题材:婴孩、鹰鹫都不存在有待阐释的故事或幻象、有待说明的观念或想法、有待被唤起的童年回忆、有待被赋予意义的话语。沈沁笔下的所有肖像都脱离了观念性的说明,只存在生命的强度暗示。

这股强度穿过婴孩的身体、鹰鹫的身体、艺术史的身体,呈现出模糊的、流淌的、无定形的墨象。此时一切意识都无法进入形象,它处于不同的情境中,就像是一种不清晰的延展或一种威胁。

这时的绘画便获得了自己的身体,具有一股阴森、骇人的感觉神经。它们清空了自己濒死的身体器官,瓦解所有界域性的规定。所有的身体都坠入一个黑洞中,甚至被卷入一场灾难中。

水墨灾变将形象掷入一种自杀性的崩溃或狂乱中,这是身体的歇斯底里:分裂的婴孩、狂谵的鹰鹫,所有形象皆是处于灾变中的无器官身体。它随时准备侵蚀、增值、分裂、蔓延,直至布满整个生命场域。

艺术家用充沛的墨象去告解生命的强度与节奏,将自我投入一场暴力和对抗的关系中。于是,我们看到在绘画身体的暴力与歇斯底里中,所有的形象都被痛苦的强度、分裂的强度所贯穿。形象总是延宕着一阵谵妄的发作,婴孩从母体中分裂、鹰鹫从死亡中蜕变。彼时,几乎有些骇人的扭曲形象其实是在寻找着自身的真实所在,观者体验到一股生命的穿透力。

4 艺术史系列:异质性文化的潜在性对话

假如说沈沁的水墨语言具有某种观念性倾向,那么此种观念性依旧以身体叙事的方式在“中国制造”系列中得以呈现。

当下的水墨艺术家面临着中西异质性文化的碰撞与交流,当代水墨的可能性必须超越文化僭越与民族身份认同,否则易陷入中西二元逻辑危机。“中国制造”系列作品,沈沁意识到异质性文化所构成的封闭性界域的危险,对狭隘的本土主义与西方中心主义进行了反思。

德国艺术史学家汉斯•贝尔廷曾质疑“艺术史”的概念,认为现存艺术史的建构模式属于狭隘的西方中心主义,而真正的艺术史必须具有全球性视野,从而为第三世界自主书写艺术史提供理论支持。更早的英国艺术史学家贡布里希也对艺术史表示过类似的质疑,他说“没有艺术史,只有艺术家”。

对于艺术史的悬置与反思已然成为现代以来的艺术家潜意识中自明的思忖。沈沁基本上是一个靠纯粹感觉去创作的艺术家,总体而言,唯有“中国制造”系列带有理性观念的痕迹。

这一系列流淌的水墨图式中,对于本土文化与异质性文化之间关系的反思显而易见。沈沁使用水墨媒材,把西方艺术史的经典之作进行了重新诠释:米开朗基罗的《哀悼基督》,雅克·路易·大卫的《马拉之死》,委拉斯开兹的《教皇》,德拉克罗瓦的《自由引导人民》,马奈的《奥林匹亚》,马格丽特的《这不是一个烟斗》,杜尚的《泉》、《脚踏车轮》,博伊斯的《如何向一只死兔子解释图画》、《油脂椅子》、《钢琴与毛毡》,弗雷德里克·巴托尔迪的《自由女神像》,诸等旷世大作被安排进行一场与水墨的跨界对话。

原作在水墨的流淌、融合中,不断失落自身形象的可辨识度。这是一种垮掉的形象,与婴孩、鹰鹫的形象灾变一样,隐喻着一股解辖域的自由力量。在意识形态上,它被描述为无政府主义。这种犀利大胆的意识已然穿透艺术史的牢笼叙事,所谓的西方中心主义、本土中心主义都将像垮掉的墨象一样,寻求绝对的均质性、差异性、多元化的共生。

艺术史叙事、经典范式不断地构建自身的囚笼,艺术家的核心精神就是流亡。不断从既定性、确定性、程式化中逃逸,诚如法国诗人阿波立奈尔所言“艺术家就是传统的弑父者”,必须不断“抛弃父亲的尸首”。

通常意义上,我们所面临的艺术史是一个清晰的形象,即经典的、审慎的、古老的、令人膜拜又厌倦的霸权形象,这是一种根本的、强有力的统一体。沈沁的目标是使得被归属于极权主义的形象得以逃逸,从而仅仅作为生命自由与强度的痕迹。

当代水墨艺术家身处传统与西方双重界域的夹缝,这造成危机与使命的同一性,即冲破文化界域,创造一种异质性的潜在交流。沈沁的“中国制造”系列所试图达到的目的就是冲破一切既定的界域,使异质性文化可以自由地交流。 如此才有西方美术史与中国水墨的对峙、博弈。这是一种严格的共时性,即界域与解域的同时在场。

5 结语:蜕变就是重生

在沈沁这里重要的是画出形象的共同边界,一种严格的同时性。此种共时在场,经过沈沁的形象灾变而得到宣告,从而呈现为我们所观看到的一个分裂的身体。那是一个共名的身体,是“一个”而不是“一群”:婴孩、鹰鹫、艺术史共有的无器官身体。

假如从狭隘的精神分析学上来看,这种身体的分裂与狂谵,会被笼罩上一种固定的身体意象阐释,譬如,看似痛苦的婴孩象征着母亲的投射,挣扎的鹰鹫隐喻着画家的理想,垮掉的艺术史表征着对父权制的幻想。毋庸置疑,这种弗洛伊德式的理解带有明显的极权主义与文化霸权倾向。

另一种更加自由的思想是把身体的分裂与狂谵看作身体的游牧,生命的流亡。在艺术家那里,就是抵抗身体主体化的窒息性。难能可贵的是,沈沁从不强调作为女性的身份,从不自我设限为女权主义,即便她从女性分娩经验捕捉到流淌的墨象灵感,她也只是把它当作一种多元共生的特质,而非标榜、呼吁集体主义的女性特权。这使得艺术家从性别身份的认同牢笼中解脱出来,进而更加自由地关注生命自身之谜,追求本源性的表达方式。这也是题材嬗变的根源所在,“婴孩—艺术史—鹰鹫”的转换,就是逐渐完成“女性经验—文化反思—生命本源”的嬗变。

不论何种题材,沈沁所做的一切就是使得水墨形象难以被辨认,使得绘画身体的主体性碎裂。目的是呈现一股生命的时间性,即从婴孩脱离母体的自我裂变中,鹰鹫生与死的边界中,艺术史确立与垮掉的更新中寻求水墨生命的自我言说。进而,我们可以说,生命的形象是一种永恒运动的韵律,难以被归纳到既成的意识形态、确定性的界域、固定的史学范式之中,它是一场充满悖论的永恒博弈。

死亡是无处不在的,新生亦是无处不在的,就像是那条无法逾越的理想的界限——蜕变就是重生。

2014年6月初稿,2014年7月再稿于清华园

文/艾蕾尔 |