|

蔡国强:最大的问题就是他永远问你,为什么要和中国政府合作,十几次采访总要一直问这一句话,我都烦死了。他就一定要非黑即白,我跟他说,我是对这片土地和人民,有一些责任和情感,很多时候能帮助这个社会越来越开放,你能做一些事情。这个国家有几百万、上千万的知识分子,他们也不一定支持现在政府的一些想法,但他们都用自己的行动在使社会慢慢地好起来,这是一种现实。

2008年北京奥运会开幕式“大脚印”

记者:这部纪录片去年秋季在netflix上播放,版本有什么不同?

蔡国强:导演凯文的版本是比较小资的,就是文化人、艺术人爱看的那种,节奏很慢。netflix买下之后,他们又请了洛杉矶的剪辑师剪,剪了节奏更快的一版,当然这个版本也是征得导演同意的。这次上影节放映的是在netflix版基础上修改的版本。

在美国白宫墙外创作的《红旗》

记者:观众在现场看和用影像看您的作品最大的不同是什么?

蔡国强:就相当于能做爱和看AV的不同,这谁都知道,那个现场紧张的感觉和看AV的紧张是两种概念的。还有看人现场在打架,在格斗,和看武打片是两种概念。

记者:您会不会有遗憾?像天梯这种作品在现场看的人是非常少的。

蔡国强:你要理解这个世界的时空不是我们眼前看到的那么简单,哪怕看的人不多,可这个作品是在这个时空里发生的,在“天地影院”中发生,作品本身就存在,有自身的力量,人不看,鬼在看神在看。我以前还做了很长时间外星人的项目,外星人在看,做给外星人看。当你的想法这样解放后,你就无所谓了。所以人有时候不能太介意这种现实的美术系统或者是观众系统,以及这个市场,要耍开来,耍开来你就自由了。

1998年在纽约P.S.1做的《草船借箭》

记者:这部纪录片最大的看点是除了您的创作之外,多了您家庭生活的展示。

蔡国强:拍这部片子时,我奶奶、父亲都身体不好,后来都去世了。他们临终之前的这些现实对我影响还是很大,在他们去世后,反而我的绘画变成彩色多起来了,这个很奇怪,人生情感更丰富,更复杂,彩色的东西也就多了,所以这些事情都躲不过。之前是可以不用提,反正奶奶也好好的,爸爸也还可以。

记者:为什么片子选择了netflix这个平台,而不是走院线?以及这次为什么到上影节展映?

蔡国强:这些都是制片团队决定的。我是很希望人家尊重我的艺术,所以电影是人家的艺术,我就不干扰人家。要是我,就建议这个《天梯》不要展映,要参加评奖。为什么不呢?评奖这件事本身会让你思考自己,没评上也会想,那些评上的是什么呢?就认真看看吧。但他们决定不要参加评选,我也是说好,这有什么关系。人家的作品嘛,就尊重人家。

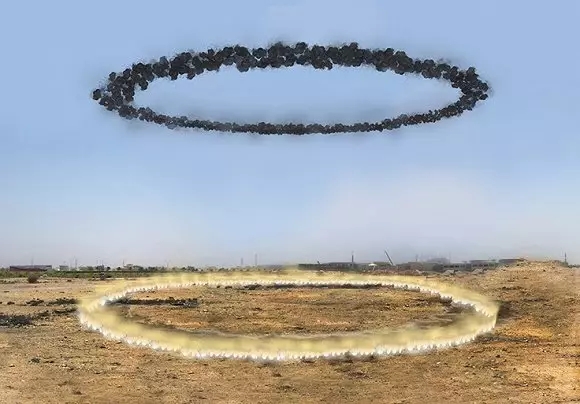

2011年在多哈阿拉伯现代美术馆Mathaf创作的《黑色仪式》

记者:那您自己的作品会去参加什么评选吗?

蔡国强:哈哈,从来没有,但我每年都要拿很多奖的。不过艺术界跟电影不大一样,反正我总是这个奖那个奖的来邀请,我总是问人家,有钱吗?哈哈,有钱最好。

记者:您还差钱吗?

蔡国强:我总感觉好像有钱的奖会比较正经。但我拿了钱就会捐赠出去。

2005年在华盛顿做的作品《龙卷风》

记者:片中有艺术评论人马文对您的现在创作提出了一些比较尖锐的批评。您怎么看?

蔡国强:我很高兴啊,艺术家已经够独裁够自私了,整个世界的资源、团队,大家都在为艺术家的梦想在服务。如果大家不说真话,都是拍他马屁,这不就制造了艺术腐败嘛。我看现在艺术就够腐败的,艺术家也够腐败的。另外,周边的人可以接受访谈这么正式地谈你的过去和今天,能说出不同的观点和看法,某种意义上已经说明你这个人做的不错。

|