20世纪中国美术史的研究,在学科上分成了“近代”“现代”和“当代”的不同单元。如果我们放宽历史的视野,把20世纪以来的中国美术发展作为一个有机的过程来把握,在世界与中国的关系中重新认识中国美术现代转型的内在连续性,不难发现无论是中国近现代美术,还是当代艺术;无论是“现代”还是“全球”的概念,其历史叙述的背后都有一个至今尚未完成的现代性问题。

关于现代性的问题,即使有三十万字的篇幅也不足以穷尽之。倘若在三千字的篇幅里进行阐述所谓中国美术的现代性问题,探究的是中国美术现代主体的生成与发展。现代性问题既体现为在思想史视野下反思20世纪以来中国美术发展的关键问题,同时它也蕴含在我们艺术史学科的具体工作中,诸如:怎么叙述我们自身的艺术历史,怎么认识我们文化的主体,在什么样的认识框架和历史进程当中来理解和判断艺术家的创作……

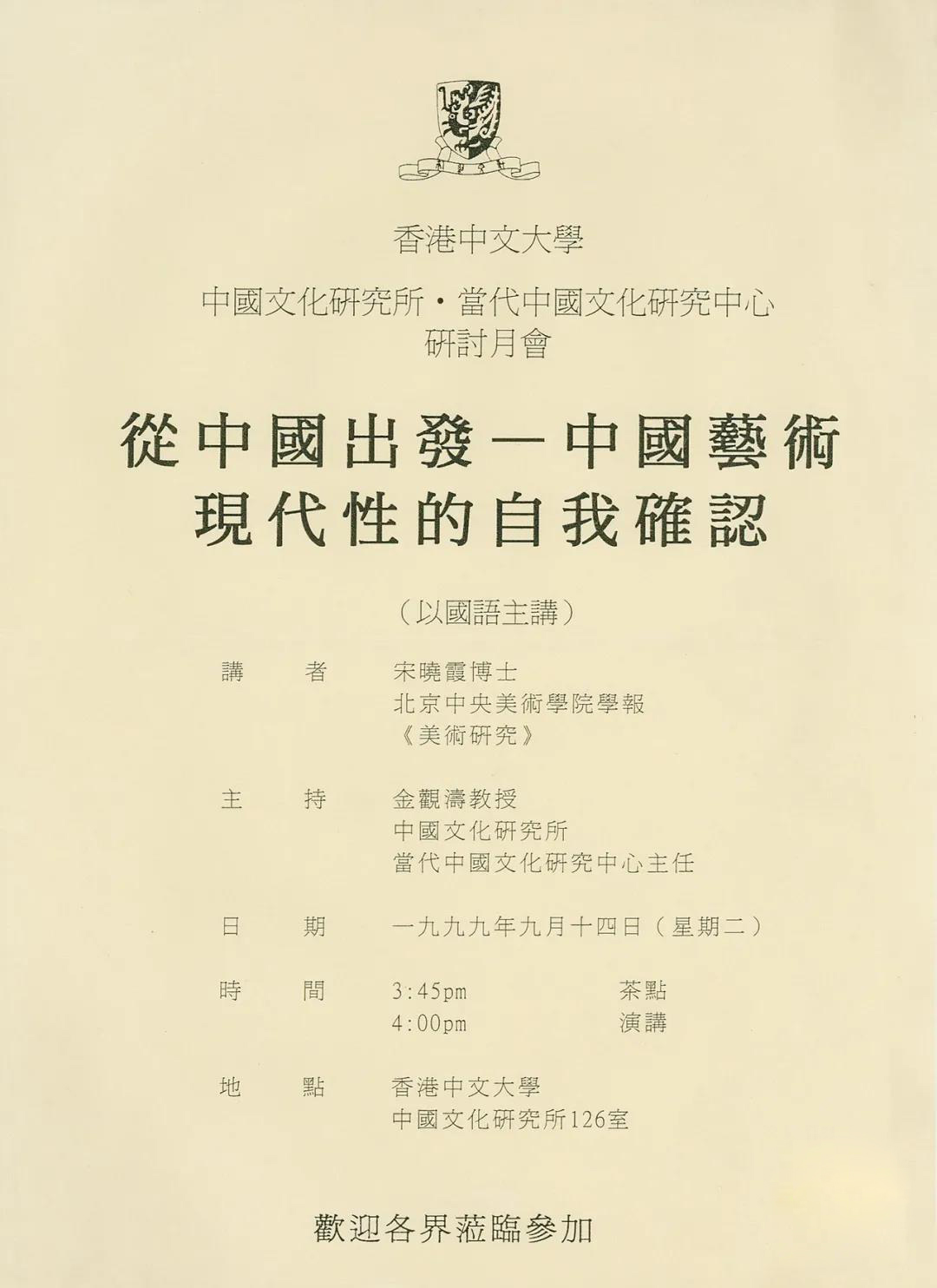

1999年9月,我在香港中文大学中国文化研究所当代中国文化研究中心做了一场题为“从中国出发——中国艺术现代性自我确认”的演讲,提出要回到中国美术现代展开的历史过程中,具体分析中国现代美术之路有着怎样的文化建构和具体现象。当时正在那里访问的许纪霖教授,在讨论环节以主体的间性给予我的回应,给予我很大启发。如何将个体的、分散的、微观的中国经验放在反思现代性的视野下去分析,从传统与现代、中国与西方、边缘与中心的二元思维中解脱出来,在动态的互动中逐渐养成在世界中重新认识我们自身的过去、现在与未来的叙事,而不是以新的中心取代原有的分析体系。

1999年9月14日,在香港中文大学中国文化研究所当代中国文化研究中心,

宋晓霞发表题为“从中国出发——中国艺术现代性的自我确认”的演讲。

如何叙述20世纪以来中国美术的历史演进,这固然是一个美术史学的问题。然而在这个问题的背后,是怎样看待中国美术发展的历史观问题。在这个历史观的背后,是左右着人们认识20世纪以来中国美术历史的现代性话语,即对现代美术发展历史不断认识和反思的观念重建。姑以现代主义的观念为例。

美国学者包华石(Martin Joseph Powers)教授在他的研究中发现:所谓西方现代主义,在其伊始也曾是一个跨文化的实践。在20世纪初期,现代主义理论的开创者罗杰·弗莱(Roger Fry),原本就是要以一种能够适用于地球上各种艺术体系的普遍性的艺术理论,来代替关于理想美感的欧洲古典理论。包教授称:“弗莱坚持现代艺术需要先拒绝西方写实主义的标准才能发展现代性的创造。”弗莱通过跨语际的宋代文人理论,开辟了一种新的艺术标准,建构了现代艺术的新理论,赋予现代主义这种非写实的绘画以有意义的阐释。在弗莱的时代,前卫的艺术实验往往运用了东方的表现性思想和中国艺术方法。弗莱鼓励艺术家以个人独特的笔法(gestural brushstroke)来取代写实主义的典范;而且他以气韵(当时“气韵”已被译成为rhythm)取代了作为普遍性艺术标准的古典主义。包华石教授研究的焦点在于,现代艺术的发展原本是跨文化的、国际性的过程,那么现代主义的艺术观念为什么现在却都算是体现了典型的西方价值?包华石教授说:“自从18世纪以来‘现代性’在文化政治战场的功能是将跨文化的现代重新建构为西方纯粹的成就。”他在《现代主义与文化政治》〔1〕一文中探讨了文化政治与现代性话语,如何将跨文化(即“混合”)的现代主义艺术理论与实践,最终阐释和建构为纯“西方”的文化标记。他幽默地称这一过程是“中国体为西方用”。

2006年4月30日,在香港城市大学,

由中央美术学院和香港城市大学中国文化中心联合主办的“现代性与20世纪中国美术转型”跨学科学术研讨会上,

包华石发表题为“现代主义与文化政治:中国体为西方用”的演讲。

自从“五四”以来,现代主义的观念在中国始终与西方紧密相关。特别是在艺术史领域,“现代”与“西方”这两个概念也经常混在一起。“现代”意味着一种新的维度,一种新的价值标准,中国的过去与传统是在“现代”之外的。这一源自西方现代性话语的时间意识,内在地将同一文化的“今”与“古”视为对立的价值,不同文明的差异也被表述成了某种“时代”问题。因此张汝伦先生说,中国美术的现代性问题本身就是一个“现代性的事件”,因为“人们是在现代性背景和现代性焦虑情况下接受西方艺术和重新审视中国传统艺术的”〔2〕。

回顾20世纪,中国美术现代转型的主流是以“科学的写实主义”力矫明清写意画之离形写意和文人画澹远超世之旨趣,在入世方向上重整了中国艺术实践。然而以现有的通行的艺术史观来看,20世纪以来的中国艺术实践只有一小部分能够纳入现代主义的叙事,大部分在这个叙事之外。甚至无论艺术风格是写实的还是抽象的,不管艺术媒介是固有的还是新近的,西方现代主义艺术是“现代”的方向;而中国艺术家的作品,不是归属于“传统”的类别,就是被视为“西方”前卫艺术的摹习。那么,在现代世界我们能怎么确认我们自身呢?我称之为“现代性的焦虑”。

中国美术现代主体的确立,是中国美术现代性的核心问题。它左右着我们的艺术史观,塑造着我们关于世界艺术历史的认识,也影响了我们关于中国美术的历史叙事,甚至决定了我们当下艺术实践的方向。以当代水墨为例。在全球地缘政治冲击下的社会及文化矛盾中,当代水墨的发展亟须建立一种理想主义的全球价值观和对弱势文化的自信心。尼日利亚裔艺术史学家、策展人奥奎·恩威佐认为,需要把现代性“在地化”,而不是笼而统之地用普世的现代性去解读和套住“在地”。〔3〕他在自己的实践中,既坚定地主张多元现代性,努力从非洲、亚洲等非西方文化区域的艺术发展中寻找自身的逻辑;又将理想主义的全球价值观建立在多元的相互尊重之上,而非用某种全球化理论包装之后出现的新西方中心主义。

对现代性的反思与批判,首先意味着反省我们既有的艺术史观里潜在的西方中心主义。不祛除这一“现代”的魅影,就很难真正地去面对我们的历史、文化与传统及中国美术现代转型过程中形成的“现代性”问题。这大概正是我们至今仍然无力承接陈师曾在一百多年前已经取得的思想成果的原因。

陈师曾《文人画之价值》对文人画价值的现代阐释,就是反思现代性的一次重要的思想实践〔4〕。综观全球艺术世界关注的焦点,重新审视陈师曾的艺术史观,深感它比任何时候都更具有现实意义。陈师曾翻译过《欧洲画界最近之状况》一文〔5〕,同时代的西方现代艺术以及西方艺术从古典向现代的演变,诚然是他思考和建构中国现代自我价值的参照系。他没有像时人那样以西方写实主义为圭臬,而是巧妙地借助西方现代艺术向主体的体验与表现的转向,阐释了中国传统艺术精神的现代意义〔6〕陈师曾首先破除了“五四”以来对写实与形似的“现代”迷信,复以人品、学问、才情和思想这四者在现代世界重彰了文人画的价值核心。当我们反思由理性工具化造成的现代性危机,回顾百年间中国画独特的精神语言的失落,恍然理解了陈师曾在一百多年前将中国美术现代发展的基点紧紧地维系在精神本质上的深意。在日益增长的自我怀疑和自我重估的历史情境下,陈师曾为现代中国艺术的建构,寻找到根本的文化资源和精神动力;为中国美术的现代转型,提供了人文传统的文化依据;更为中国美术现代主体的建立和展开,做出了精神价值的抉择。

陈师曾在“现代性”里开辟了“性灵”与“思想”的视野。在这一视野下,“现代性”是一个始终可以反思的概念,显然我们也不能再以“现代”的历史观去封闭自己对于艺术的认识与对历史的叙述。全球时代的不确定性,令我们动态地处在开放的互动状态:人与人的互动,可能性与可能性的互动,当下与未来的互动。陈师曾所打开的这条从当下通往中国艺术精神之道的价值认同之路,突破了“五四”时代的局限,它不是“现代”的几代人认可的未来,却是适应了全球时代后几代人想象力的未来。

注释:

〔1〕[美] 包华石《现代主义与文化政治:中国体为西方用》,收入宋晓霞主编《“自觉”与中国的现代性》,牛津大学出版社2006年版,第94—114页。文中引文均出自于此。

〔2〕张汝伦《道还是技:中国艺术现代性的若干省思》,《文汇报》2016年1月22日第W08版。

〔3〕转引自高名潞《哭奥奎》,载《凤凰艺术·文化》,2019年3月19日 ,原文网址:https://kknews.cc/culture/ejv6nqq.html。

〔4〕陈师曾《文人画的价值》一文,1921年1月刊于《绘学杂志》第二期。后陈师曾以文言文将《文人画的价值》改写成《文人画之价值》,又中译大村西崖《文人画之复兴》,合编为《中国文人画之研究》,1922年由上海中华书局出版。此后七十余年间再版十余次。

〔5〕陈师曾《欧洲画界最近之状况》,刊于1911年《南通师范校友会杂志》。

〔6〕陈师曾《中国画是进步的》,1921年11月刊于《绘学杂志》第3期。

宋晓霞 中央美术学院人文学院教授

(本文原载《美术观察》2020年第12期) |