阿特新闻

吕澎:马蒂斯比艺术家更冷静,比评论家更清醒

时间:2024年07月09日 作者:吕澎 来源:那特艺术

野兽派的领袖和杰出的天才人物是亨利·马蒂斯。这是一个明达睿智的现代绘画大师,他对传统艺术不存在厌恶心理,但他清楚,一个艺术家必须要有自己的个性和表现心灵的独特绘画语言。

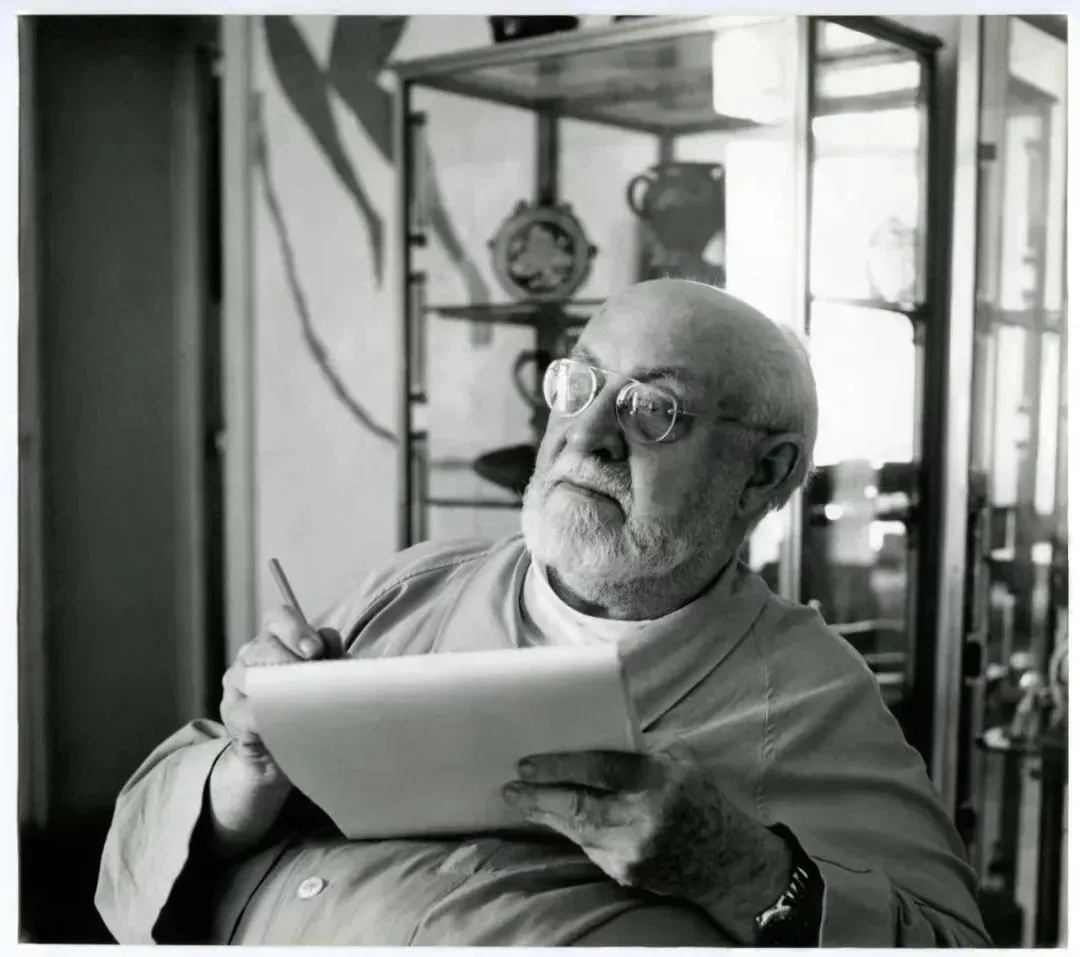

伊莲·亚当 《马蒂斯在蕾佳娜皇宮酒店,尼斯,1953》,钡地相纸上明胶银盐冲印 1953年(来源:UCCA)

马蒂斯,《自画像》布面油彩 1918年(图源:UCCA)

马蒂斯是从一个学法律的学生转向学绘画的。最初他在朱理安学院学习,1893年转入法国美术学院画室。在这里,老师教导他要虔诚地临摹罗浮宫里普桑、夏尔丹、拉斐尔等大师的作品,此外便是对周围生活的观察和记录。在这个时期,马蒂斯的艺术激情是由罗浮宫和自然唤起的。可是处在19世纪末期的画家不可能不接触印象主义作品。

1897年,马蒂斯对塞尚、修拉、西涅克、高更的绘画产生了浓厚的兴趣:塞尚以线条和色彩的能量为前提的结构表现,修拉、西涅克的纯色彩的装饰性处理,高更的色彩平涂和简化的线条勾勒,都是马蒂斯的滋补品。

马蒂斯 《第一幅静物橙子》 油画 1899年(图源:UCCA)

马蒂斯 《有蓝色花纹桌布的静物》 油画 1907年

《有蓝色花纹桌布的静物》(1907年)是塞尚风格影响的证据;《奢华、宁静与享乐》(1905年)反映了从西涅克那里学来的分割技法;至于高更的意义则贯穿了马蒂斯的整个艺术经历。

可是,马蒂斯没有重复塞尚的语言,而只把塞尚的艺术作为打破精确就是真实这一传统定义的工具。同时,在他看来,不仅印象主义的瞬间印象是肤浅的,即使是新印象主义的理性分割也只是以纯物理的基础为前提的,说穿了还是个视网膜的反映问题。要调整画面,让线条与色彩以及由它们构成的形式成为画面的主体显然是不可能的。至于高更,马蒂斯也并不十分满意,因为平涂的色彩和简化的线条虽然与直接的视觉效果无甚关系,但是为了抒发个人的感情、寻求生活的外在目的,高更没有十分有效地利用色彩来完成绘画空间,色彩与线条最终成了文学的奴隶。

马蒂斯 《奢华、宁静与享乐》 油画 1905年

马蒂斯的个人信念是:让构图服从于表现。“总而言之,我追求的是表现。”可是,表现不是表情,“我所理解的表现不是反映在人的面孔上或流露在粗野动态上的激情”;表现也不是瞬间的感觉,“一幅快速风景写生仅仅再现了它的瞬间外貌。我宁可通过强调其本质,去发现它更为持久的特征和内容”;表现更不是精确,因为“精确不是真实”,“放弃实实在在的运动再现,就可能接近一个美的更高的理想”。

“我梦想的是一种平衡的艺术,一种没有令人烦恼和压抑主题的纯洁静穆的艺术,一种对所有脑力劳动者,无论他是商人还是作家都一视同仁的艺术,它像一种平静的感化,一种精神的托慰,类似于坐上去可以消除疲劳的安乐椅这样的东西。”

在马蒂斯的心中,非功利性的愉快、抚慰、舒服、欢乐的艺术就是他的表现,也即和谐的愉快心情的再现。为了这一精确性的再现,图像的抽象与具象的问题就不复存在了,因为任何绘画的形象都是以服务于心灵的和谐为合理与否的依据的。

首先,“构图旨在表现”。画布上的形式布局不应该是感情抑制不住的直抒,也不应该是追求一点点愉快特质——如对比色彩形成的颤动效果——而不顾整体和谐记录。对色彩与线条的安排应该以最终的形式结构的生命力为前提,任何局部的色彩与线条都只能是实现整体结构的能量因素,自身的价值是以构图的完美性与和谐性为基准的。

在这一点上,塞尚的影响是巨大的,正如我们在前面说过,塞尚导致了精神上的震动,而在马蒂斯的思想里形式直觉的唤起,将非绘画因素——故事、物貌的实用特征等——排斥出画面,所以即便是在拉斐尔与提香的艺术中,他也能抓住经久不衰的、永恒的东西。而这种永恒正是马蒂斯想要把握的。在对传统艺术的态度上,马蒂斯比许多艺术家更冷静,比许多评论家更清醒。绘画不是自然,因此不能在复制光与物体上与自然争雄;绘画是一种精神化的自然,所以它与自然是相平行的,这样,绘画空间一定不是自然空间的虚假的再现,而是精神空间的具体体现。“我不能奴隶般地模仿自然,我必须解释自然并让其服从于图画精神。”

马蒂斯 《生活的欢乐》 油画 1906年

此外,“色彩的主要目的应该是尽可能服务于表现”。为了表现,“我挑选色彩不依赖任何科学理论,它建立在观察、感情和各种经验的性质之上”。1906年,马蒂斯展出了他的《生活的欢乐》。这是马蒂斯的代表作之一,也是20世纪的佳作之一。主题固然是陈旧的——狂欢的场面,但是我们只能像画家本人那样,将其视为微不足道、次要的因素。户外裸体的人物,无论是跳舞、吹号、谈情说爱,都不是画家的目的,画家是让这些形式体作为结构一幅整体构图的因素。色彩不仅是平涂的,而且十分自由,形式体的轮廓只是分割色彩面的流动因素,让各个色块相互对话,产生一种有扩张力的、和谐的交响乐式的构图。色彩是纯粹的,几乎未加调合;笔触是不规则的,看不到新的印象主义的程式。这种革命性的表现在展览上必然引起不满。

不幸的是,作为现代主要先锋画家,独立沙龙副主席西涅克主张取消马蒂斯的这一崭新的探索性作品。尽管画最终参加了展出,西涅克还是十分不满,他对一位朋友讲:“看来马蒂斯已经堕落了。在一张两点五公尺的画布上,他被一些用拇指粗的线条画的奇怪人物给包围住了。他覆盖画面用的是一种平涂而十分明确的调子,不管这有多么纯粹,都是令人作呕的。它使人联想到卖颜料、凡立水和普通商品的商人的橱窗。”

马蒂斯的回答是冷静而有说服力的:“我用平涂色彩画这幅画,这是因为我想让这幅画的特质建立在所有平涂色彩的和谐这一基础之上。我尽量用一种更富于表现的、更直接的和谐来代替颤动,这种和谐要简单直率得足以为我提供一个宁静的平面。”

马蒂斯 《舞蹈》 油画 1910 年

毫无疑问,语言的对立是寻求真实的对立的反映。西涅克虽然具有现代艺术的意识,但他只承认自己的真实的合理性,既然马蒂斯的目的不是视觉的肤浅印象或令人不安的颤动,产生他所认为的本质表现——令人感到抚慰的表现——就是必然的、合理的。

西涅克的绘画音乐的旋律与马蒂斯的是不一样的。归根结底,色彩的处理是没有固定的模式和依据的,而只能服从于精神秩序。“当我找到了所有调子的关系时,结果一定是一种有生命的调子和谐,一种与乐曲的和谐相同的和谐。”画家在创作一件绘画音乐的作品时,天空用最美的蓝色,树叶用最纯净的绿色,人物用最响亮的朱红色,只有用这些纯粹的色彩才能构成绘画音乐的和弦,而正是靠这样的和弦,精神才能突破狭窄的物质空间,获得无限的自由——这是高更早就梦寐以求的、而事实上没有最终实现的目标。

1907年的两幅《奢华》是很能说明问题的。在第一幅中,我们不难看到画家为消除点彩技法和青年风格所作的努力。他用富于概括性的色彩面来替代再现的因素,力图用高更的大块平面和修拉纯净的色彩以及凡·高对色彩的自发性表现完成富有韵律的绘画空间。如果说第一幅中我们还能看到一些自然主义的因素,那么,第二幅就完全不再是可视的物质世界的再现:透视效果没有了,远处的一个小人体不过是作为新的绘画空间中的一个符号;自然因素减弱了,准确地说变化了,它们由画家的画笔转变为统一在整体装饰之中的不同色彩面,画面的韵律感代替了物理的运动记录,画家用对比和并置的色彩来表现前进后退的新的运动,这实际上就是马蒂斯追求的一种与精神相吻合的运动,一种具有无限张力的自由运动。既然是平涂色彩,明暗无疑消失了,随意而轻松的曲线十分富于表现力地勾画出站着、蹲着和跑着的人物动态。对这些形式体,我们与其说它们是人物,不如说是略呈人形的图案,在幻觉彻底消失之后,留下的只是色彩、线条的形式结合。于是,过去服从于再现的美得到了解放,成为主要的角色占领整个画面舞台。自然因素被排斥了,无助于令人愉快的形式效果的东西被免去了,留下的就只有具备相同意义的绘画要素。靠这些要素,感情就可以直截了当地表现出来。“构图是一种以装饰手法安排不同因素以服从于画家表现他的感情的艺术。在一幅画里,每一部分都将是明显可见的,并扮演画家要它们扮演的角色,不论它是主要的还是次要的,画中所有无用的东西都是有害的东西。一件艺术作品在整体上必须是和谐的;因为在观众的心中,多余的细节将会破坏基本内容。”

马蒂斯 《塔希提岛之窗或塔希提岛II》 布面水粉和蛋彩1935年-1936年(图源:UCCA)

马蒂斯的和谐艺术仅仅是表现主义的一个分支,但是,他的表现艺术是理智、逻辑的产物,将本来是再现对象的物体转变为与和谐心灵合拍的图案,只靠某种激情和忧郁甚至发泄是不行的,为使诸种物象成为表现内心秩序的美的符号,画家必须依靠理智、逻辑有秩序的整理。混浊的色彩不利于表现明晰的感情,因此是不可取的,即便是由自然光产生的效果也是杂乱无章的,这就导致了纯色彩的运用。既然“逼真的”空间有碍于纯审美的感情,传统的透视法又是这个虚假空间的支撑,因而抛弃透视法,而凭借色彩本身的视觉心理作用来扩展自由的绘画空间就成为必然;当画面精炼到只有色彩与线条时,既然画家看到了哪怕是一个色点和一根线条的表现力,他就一定会充分调动它们的能力来展示自己的心灵。

结果,我们看到的只能是与传统写实主义大相径庭的“变形”绘画。可是,既然画家的目的在于表现真实,而真实最终不过是绘画作品中出现的物质现实,“变形”二字就不能说明任何问题,我们只能说它比一些所谓的现实主义作品更具体、更实在,因为我们通过作品直接看到了画家的心灵。

马蒂斯 《两位女孩,黄色裙与苏格兰格纹裙》 布面油彩 1941年(图源:UCCA)

如果我们认为只有一种形式才是表现画家内心世界的符号,那也是不正确的。1917 年,马蒂斯迁至尼斯居住,人们发现画家的艺术走回到了人物的写实主义的风格,这被一些评论家认为是战争唤起了画家的人道主义的现实同情心。但是,无论从他在这个时期画的作品和他的思想,我们都难以发现德国表现主义绘画那样与现实有直接关系的痕迹。

人物,总是他的绘画因素,他在《画家笔记》里就强调过:“我最感兴趣的既不是静物,也不是风景,而是人物。正是通过人物,我最为成功地表现了我对生活的那种几乎近于宗教的感情。”《抬着手臂的宫女》(1923年)正是这个时期的一件有代表性的作品。这是一首由红色与绿色和人物的肉色构成的交响乐。画家在构图上将人物、被毯、挂帘以及墙壁只作为几个主要的色块来考虑,而冷绿色的色块与不太红的色块以及其他一些类似“巴音”的色块和色点尽管互为对比,但都被稀薄的技法和画家有意识的处理给弱化了,目的是让它们共同与人体的亮色形成大的对比,形成一个整体的和谐。各处的花纹图案的点缀不是为了再现一个逼真的设计,而是让它们成为丰富整体和谐的局部和谐,人物的眼睛和头发只是草草点缀几笔黑色,将整体的对比推向了一个更富于韵律的深度。作品无疑具有颤动和闪光的效果,但那不是依靠自然光来完成的,画家是用色彩本身来创造绘画的光,一个推动自身运动、保持生命力和韵律的光。

这幅画给我们的是形式感的愉快,人物与物象只是体现形式感的媒介。这又使我们回到了马蒂斯的美学观点上:“我并不坚持脸部的细节特征。我也不关心用解剖的精确来重复它们。尽管我偶尔有一个意大利模特儿,他的外貌开始只使我联想到一个纯动物的存在,然而,我在他的脸部线条中成功地提取了每个人都具用有的能唤起深沉的严肃性的东西。”这东西绝不是一个哲学思想,也不是一个具有实用意义的目的,而是对形式的审美感情。如果我们发现马蒂斯的不同时期绘画具有不同形式,那只能证明画家的一个观点:同一张画每一次观察它都会产生不同的感情。

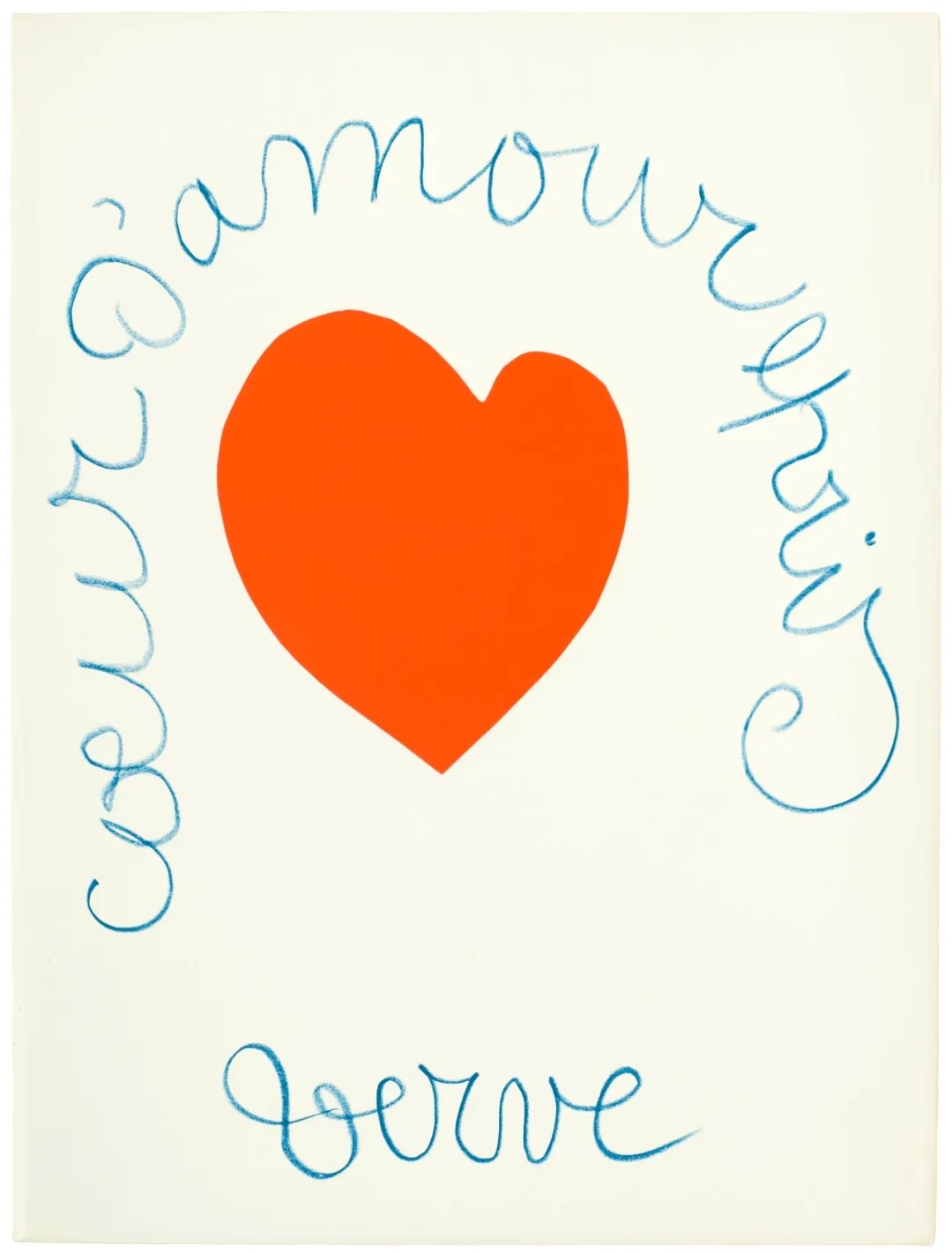

马蒂斯 《Verve》第六卷第23期封面“被爱填满的心" 巴黎Verve出版社 1949年 (图源:UCCA)

马蒂斯无疑是一位具有人道主义精神的画家,对于正义与非正义是有自己的鲜明立场的。然而,他始终没有让自己的艺术成为一个直接目的的宣传品,相反,他通过自己的艺术,通过对美的展示来反映对世界的看法,希望人们能够获得真正健康的精神生活,让心中的和平来驱赶欧洲人头上的不宁静,这就是他不朽的功绩,也是最为深沉的人道主义。