阿特新闻

乔纳斯·斯坦普:徐冰,艺术卡门线——一种新范式

时间:2024年02月04日 作者:乔纳斯·斯坦普 来源:凤凰艺术

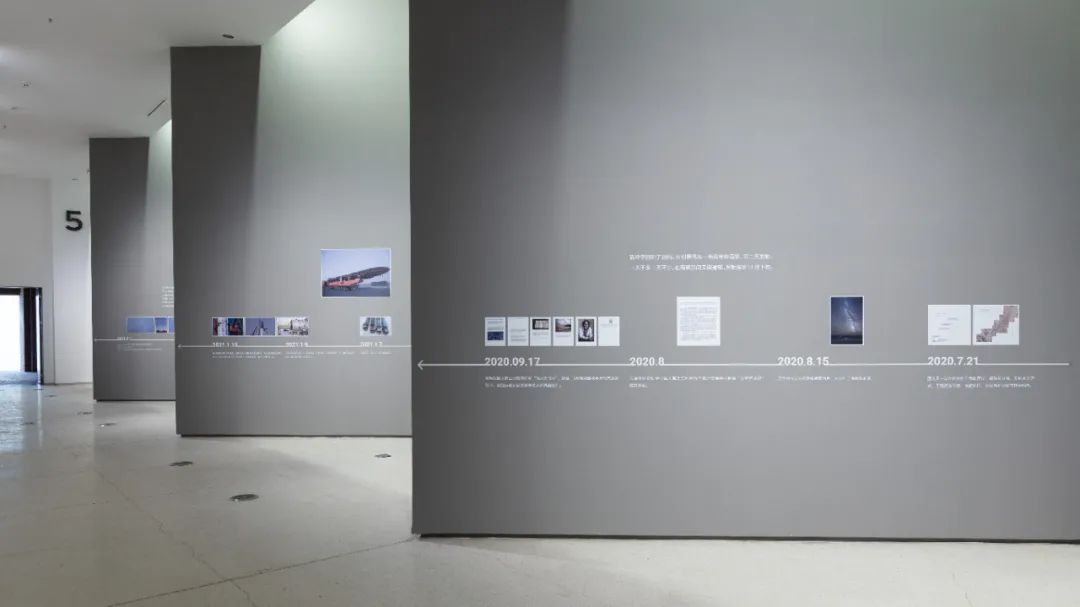

▲ 展览现场图,鸣谢红砖美术馆

如果“太空艺术”的定义是一种人类通过想象力,用绘画或数字媒体为创作方法来描绘并探索太空的艺术形式,那么“航天艺术”则可被定义为一种寻求与外太空直接互动的艺术。20世纪70年代初直至80年代,由阿尔伯特·诺塔巴托罗、汤姆·范·桑特、詹姆斯·麦克沙恩、皮埃尔·孔特和火箭发明家兼太空工程师弗兰克·马利纳(他是冯·卡门和钱学森亲密的朋友)等艺术家开始发起“航天艺术”这一潮流。这些第一代的航天艺术家们主要关注的方向是探索太空中的艺术作品。从那时起,还有像塔瓦雷斯·斯特拉坎、纳胡姆和特雷弗·帕格伦等人不断加入进来。

▲ “徐冰天书号”发射前现场作业 © 徐冰工作室

然而,《徐冰天书号》改变了此类语境和“航天艺术”的基础。之前的艺术家从未将火箭视为作品的一部分,而只是将其作为把艺术作品运送到外太空的工具,或者说,一种将作品送往现场的简单运输工具。另一方面,徐冰以其对细节、差异性和作品成型过程的敏锐艺术意识,发现并欣赏这一重要的研究对象,并理解到艺术不仅是一件“物品”,还包含了其难以捉摸的涵义。历史上,他是第一个将火箭本身及它整体的运作过程设想为具有多面性的当代艺术品的艺术家。当然,这与过往的创作有着本质的不同。徐冰以其激进而有条理的思维方式,通过理解其各种表述的意义、本质和可能性改变了“航天艺术”。我们不能忽视艺术作品在创作过程中的手段和过程。火箭及其所有含义是一个能指,自然且显而易见的,它必须作为作品完整和不可分割的一部分被包含在内。

▲ 展览现场图,鸣谢红砖美术馆

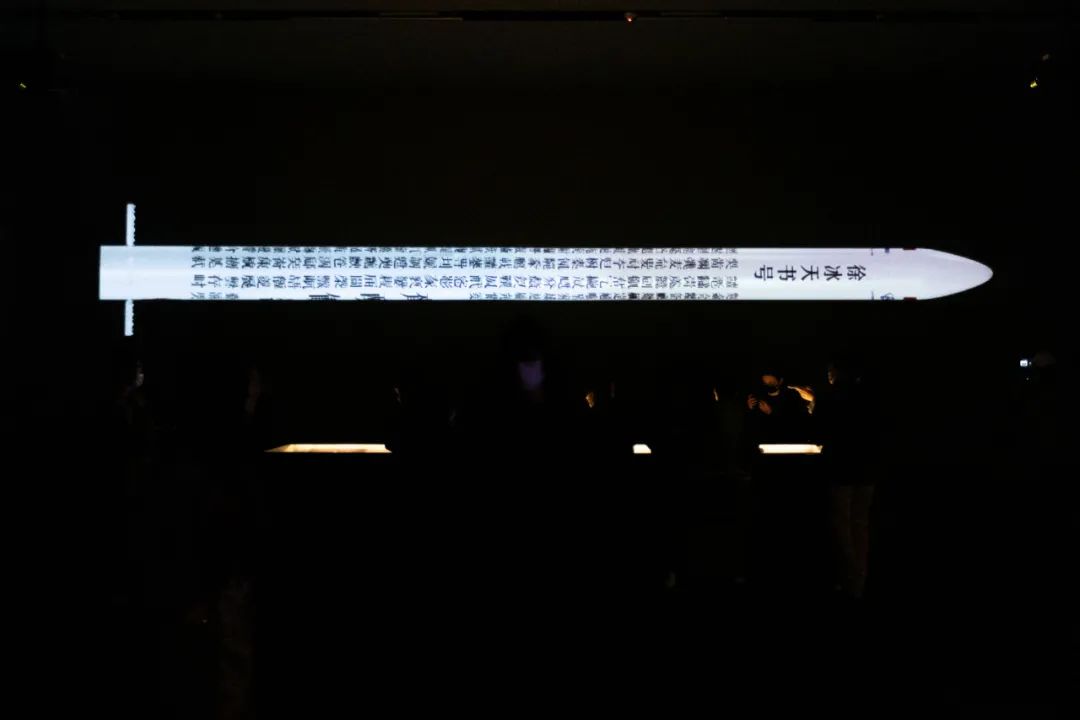

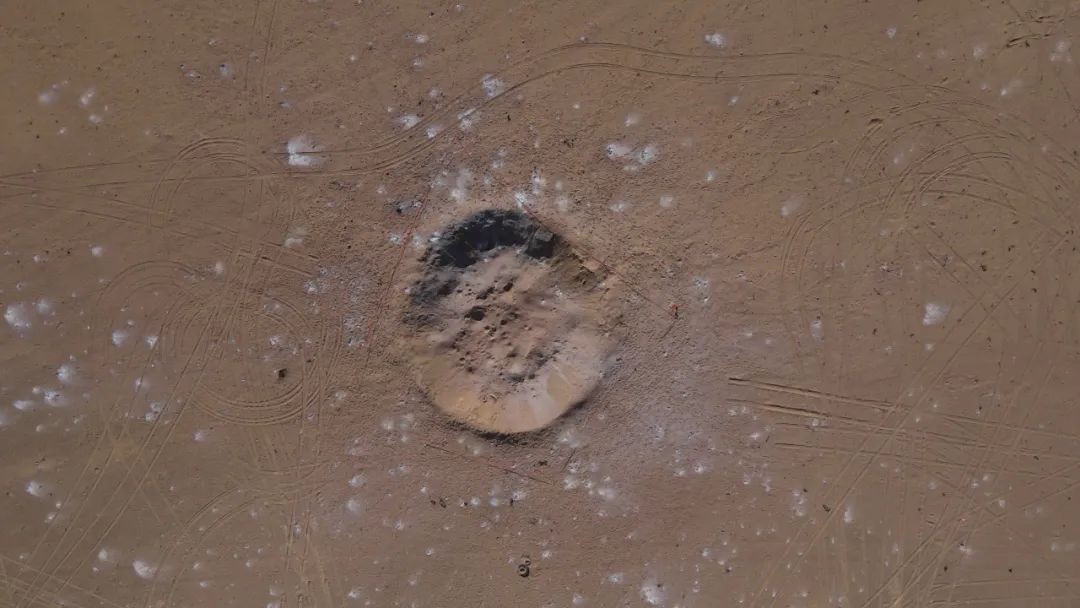

在将火箭转化为艺术品的过程中,徐冰将火箭的不同组成部分、其功能和发射火箭的操作过程都纳入了思考的范围;火箭的主体、发射过程、火箭推力、进入太空的进程、火箭表面留下的痕迹、承载的卫星、周围的空间景观以及打算留在卡门线以外进入太空轨道上的作品——《天书魔方》等等……徐冰对“航天艺术”的定义进行了全方位的展望。整个火箭都被使用:从它的构思、执行到它的“来世”,从火箭舱体、《徐冰天书号》上的文字到卫星的拍摄镜头,从作为牛顿第三定律可视化显现的反应引擎推进火力,到戈壁沙漠中的火山口痕迹,或是不可能从外太空传来的声音,以上提到的一切都暗示着一种新的大地艺术的诞生。

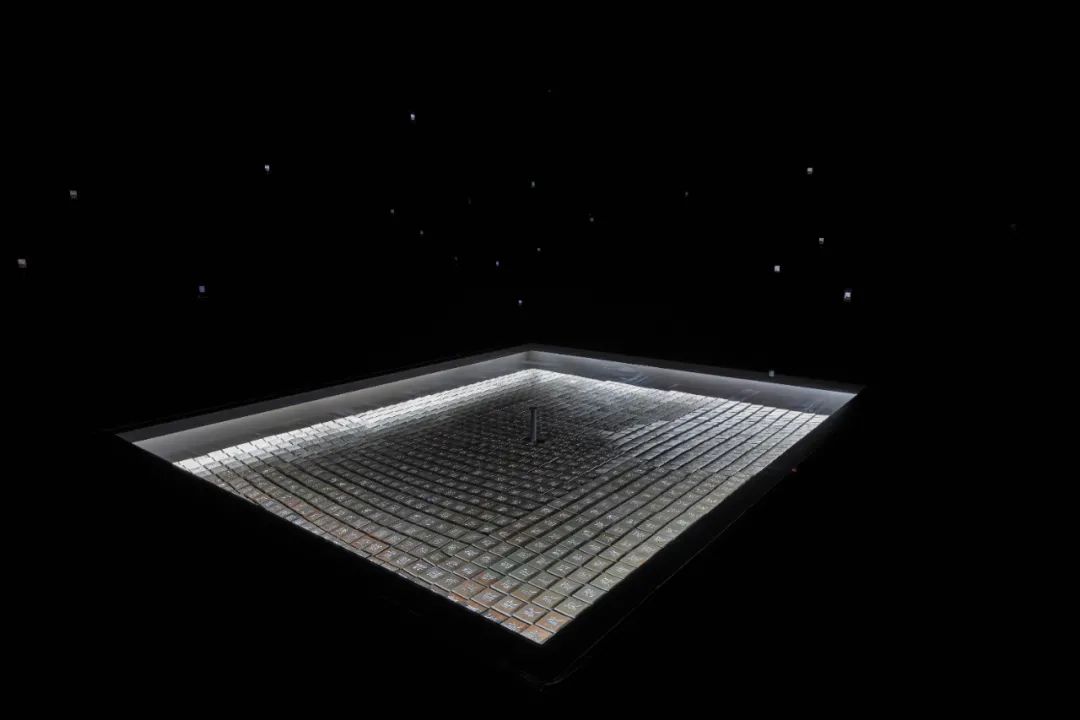

▲ 徐冰,《天书魔方》,2019-2021,装置 © 徐冰工作室

遵循这位艺术家思维缜密的创作方法、忠于直觉的艺术意识和深刻的哲学思考,《徐冰天书号》已经远远超出了艺术品的概念。它涉及可见和不可见的多种观点,是一个关于这个世界的声明。但它是一个全面的视角,所有的元素都作为意义的载体参与其中。不仅是有形的部分及其意义,还构建了无形的意义。其中最重要的,便是科学和艺术在概念世界和物理世界的统一。更准确地说,徐冰将最先进的两种形式——火箭科学和天书文字合二为一——前者代表了以结果为导向和可被人类理解的科学学科的最高水平,后者则彰显了艺术的不可理解性;前者代表逻辑和实践,后者则通过其自身概念上的不可理解性来进行自我质疑。这种概念上的设定和对立也许是无意的,但无疑是直观的,对于帮助我们理解《徐冰天书号》火箭必不可少。

▲ “徐冰天书号”被运送至发射场 © 徐冰工作室

徐冰对科学和艺术之间的复杂关系进行了有意的探索,从达·芬奇到约瑟夫·博伊斯,艺术家们往往都沉迷其中,他们的艺术创作则体现了两个领域之间的差异性和互补性。《徐冰天书号》将艺术和科学并列并融合在一件作品中,其中火箭作为代表科学的物体构成了作品的“物质支撑”。因此引发了诸多深刻的问题,迫使我们思考,以及审视自己如何理解艺术与科学:我们如何衡量艺术的成功或失败?基准是什么?我们如何评价艺术的“效率”?我们如何欣赏它的功能和用途?艺术的结果是什么,我们如何认知它们?它们是由艺术家的意图、公众接受度、资本还是媒体来衡量?还是有其它标准?

▲ 红砖美术馆“徐冰:艺术卡门线”展览现场

事实上,如果这些问题是关于科学或是日常生活的,答案其实并不那么复杂。但在这个以“太空”为主题的新作品中,这些问题具有更加丰富的意义和更加多元的层次。它们在成功、失败、功能、使用、结果以及意图的作用和意义等基本概念方面,质疑着我们对艺术的基本成见和理解——这些概念其实每天都在指导我们的生活,但却缺少必要的哲学深度。

▲ 徐冰在展览现场,鸣谢红砖美术馆

▲ 徐冰,作品持续创作中,2021 © 徐冰工作室

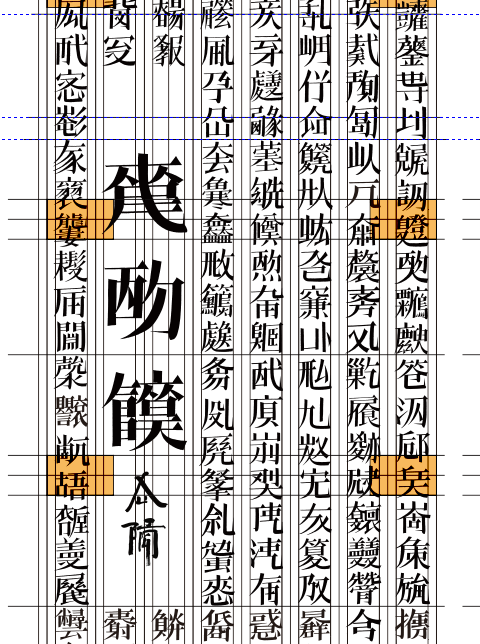

《徐冰天书号》以一种典范的方式延展了艺术的功能及其多种内在含义,澄清了它与普通科学和当代社会之间的逻辑关系。在这种背景下,按照原计划,结果是可以客观测量的。这种效果在艺术家35年前创作的《天书》中就已经存在了。4000个字符,用罗兰·巴特的符号学来说,“4000个能指与直接所指或可读性的极端对立,与文本的话语线性逻辑以及常规科学相反。”为了理解《徐冰天书号》,我们确实需要探索这些天书字符,它们将徐冰以及中国当代艺术置于国际舞台的最前沿。《天书》无论是在概念、意图、雄心、耐力、毅力、起源、形式、直觉和阐释的开放性方面,展现在众人面前的是一件能量强大的作品。这件作品体现的深度、视野和复杂性,以及一种概念上的想象力和方法,是超越了当时西方大部分艺术作品的。这件作品使徐冰成为中国当代艺术无可争议的先驱艺术家,也让其成为马塞尔·杜尚、伊夫·克莱因、皮耶罗·曼佐尼、小野洋子、罗伯特·劳森伯格、安迪·沃霍尔、马塞尔·布罗德索尔和约瑟夫·博伊斯等艺术家的真正继承人。毫无疑问,《天书》是一个标志性的符号,一座知识的纪念碑。它的简单性和复杂性让其迅速地走进艺术史。它响亮地宣告了中国在世界当代艺术舞台上的新时代。而更重要的影响,或许早已对我们的头脑和内心产生了影响。

▲ 徐冰,《“徐冰天书号”设计细节》,2019-2021 © 徐冰工作室

从许多层面去分析,《徐冰天书号》发出了一种声明。它是美丽且极富诗意的,不仅融合了隐喻和前沿的现实,也体现了软实力和硬实力。这件作品向人们显示这个世界是如何被一种“科学的不可理解性”所守护和引导的。它还表明,科学界认为是失败的东西,在艺术上可以被认为是成功的。这就是为什么它在 "不可通约性 "的概念和理论中找到了最深刻的意义——这是美国科学哲学家托马斯·库恩在其开创性的作品《科学革命的结构》(1962年)中为了探讨科学发展的特点提出的一个强有力的概念。

这本库恩极具影响力的著作的中心思想是,他所谓的“范式”是如何推动科学发展的。“范式”这个术语是指一个用来定义被普遍认可的科学潮流或世界观,并在一段时间内为科学界提供问题和解决方案。占主导地位的范式通常被接受,直到反常现象出现,引发一些科学家开始质疑范式本身的存在根基,并促使新理论出现,挑战占主导地位的范式。当主导范式最终被科学界接受适合解决当前问题的理论所取代时,所发生的就是库恩所说的范式转变。

▲ 徐冰,《“徐冰天书号”:回落地表的一子级箭体》,2021,装置 © 徐冰工作室

根据库恩的理论,一种范式与另一种范式是 “不可通约的”。因为没有共同的标准来评估不同的科学理论。这种“不可通约性”排除了某些类型的理论比较,因此拒绝了科学发展的传统线性或一元论观点。它反对“后来的科学是建立在早期理论所包含的知识之上”的观点,以及“后来的科学比早期理论更接近于真理”的观点。相反,它承认不同的范式是同时和平行存在的。这种对发展的理解当然也可以应用于艺术和美学,完美地说明了抽象画的范式是如何与其它代表绘画流派不可通约的。这一概念在《天书》文字与中国书写系统的关系中得到了很好的体现,比如能指和所指的打乱与统一。

▲ “徐冰天书号”火箭保温衣解除 © 徐冰工作室

▲ “徐冰天书号”火箭发射 © 徐冰工作室

不可通约的概念是理解《天书》文字的关键,而这在《徐冰天书号》火箭中变得更加鲜明:艺术和科学是彼此不可分割的一部分,却也没有共同的衡量标准。徐冰合并了两个不可比拟的领域,一个是有可衡量的成功或失败的科学标准的,另一个则超越了任何基准限制的艺术赏析。科学上的成功与艺术上的成功是截然不同的,科学上的失败可以是艺术上的成功,两者的功能和用途也是完全不一致的。火箭发射失败并不意味着艺术作品的失败。恰恰相反,这两个领域的存在理由有着不同的逻辑,讲的是不同的故事,拥有有不同的目标和方法,因此基本上无从比较。

▲ 红砖美术馆“徐冰:艺术卡门线”展览现场

艺术和科学当然可以提出类似的问题,两个学科完全可以做到并存或相互影响。如火箭和神经科学、机器人或计算机科学这样的“左脑领域”,在跨入“右脑领域”时可以得到启发,强化并打开其思维方法,或提炼出新的想法;而 "右脑领域"的艺术家们也可以从新技术和科学固有的可能性和严格的方法中获得灵感。然而,如果“以目标为导向”在科学中是某种基石,并且通常与数学逻辑的方法和有形的结果导向的期望相联系,那么在艺术中就不是这样了。艺术接受并擅长开启对潜意识的直觉使用,“无形的”和“未知的”东西是它最基本的变量和创作时最重要的“营养”。除了直觉意外,同时还存在主观的解释和意义的投射。艺术和科学的共同点,则是对创新的追求,对原创思想和行动的追求,以及对人类进步的展望。

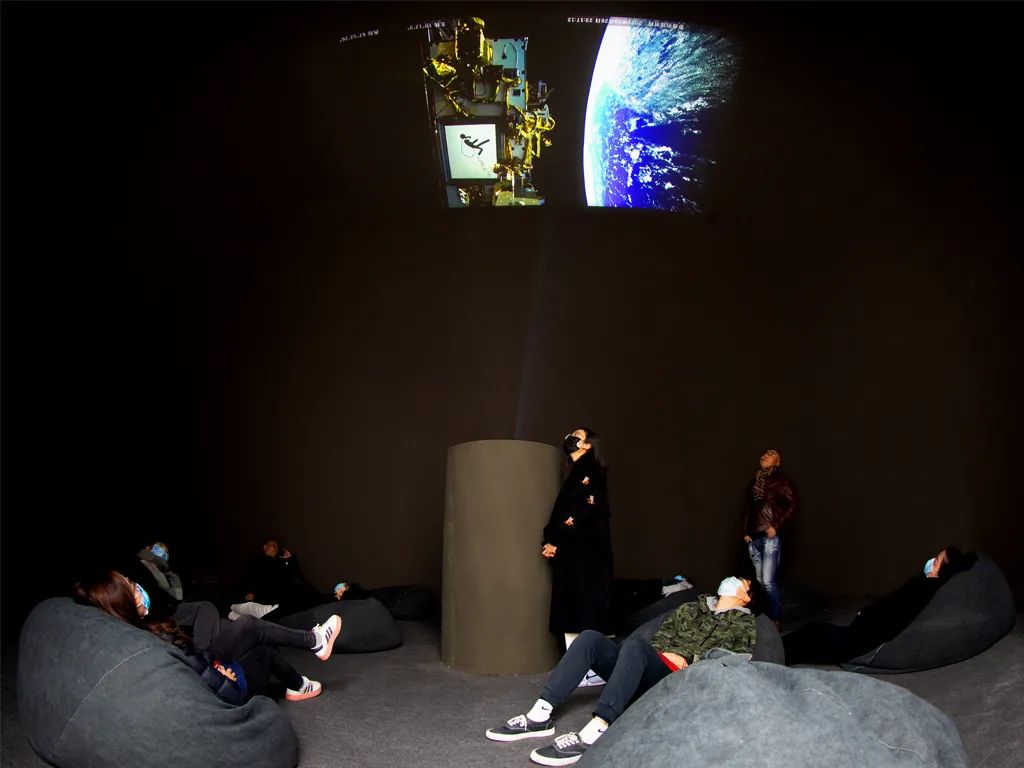

▲ 徐冰利用已过服役期在轨卫星的冗余,在外太空拍摄的首部定格动画作品《图片》,2021,作品持续创作中,红砖美术馆展览现场

《天书》的构思与科学研究方法有一些基本相似之处。其一是有意识地扩大使用偏旁笔画系统,这是构成汉字书写系统中所有文字的最基础的和可重复使用的部件。《天书》中的字都是对偏旁笔画系统的重新配置,是对现有笔画系统的正式否定,并区别于《异体字字典》中的106,230个字或《现代汉语词典》中的12,500个字。

▲“徐冰天书号”涂装过程 © 徐冰工作室

《天书》中的字符涉及一种看似传统且为人熟知的笔画结构和形式,后者定义了中华文明。笔画的目的和设置是为了塑造和统一所指和能指。但徐冰的创作方式却疏远了它们,他使能指脱离所指,使形式脱离约定俗成的意义和功能。因此,艺术家改变了文字的共同目的,使其可以与特定的用途和符号相识别。徐冰将偏旁笔画系统的常见用途和形式转变为非常规的配置、图像或符号,其作为能指是不可通约的。同时,它们带有未知的意义,作为读者或观众,我们必须自己去寻求解释。因此,它们成为抽象的能指,一种新语言的符号,构成另一种隐喻词汇。它们继承了抽象艺术的现代主义概念传统,避免所有的表现或认同,脱离即时所指,但具有独特的深刻而有力的意义。这些字符创造一个新的理解空间和一个新的范式。

▲ 红砖美术馆“徐冰:艺术卡门线”展览现场

此外,我们还可以从那些被遗忘的成千上万的汉字的角度来看待《天书》“文字”。当今,已没有人能够阅读、翻译或理解这些文字,能指与所指间的关系已经破裂,其意义也已经在时间的洪流中消失了。这种缺失让《天书》同时指向了历史和遗产,并突出了“珍惜像书面语言这样基本和关键遗产”的重要性。这件作品是对记忆、传统、失落词汇的有力提及,在某种程度上,甚至指向了语言自身终结的概念。《天书》中的非二元论也可以被解释为语言的起源的隐喻。就现有的书写系统而言,《天书》的不可理解性和不可读性在概念上与公元前1200年商代晚期的最早的中国文字证据有相似之处。后者起源于巫师或占卜师在与皇家祖先精神的沟通时所进行的占卜术使用的铭文。占卜者常常会在兽骨或龟甲上刻下问题,然后用金属棒对其进行高温处理,直到骨头开裂。此后,萨满将阅读这些裂纹,将火创造的图案和样式解释为没有明显意义的抽象符号,并将预言和解释刻在骨片上。这种解释的过程源于语言学,在概念和语境层面上都与《天书》的“文字”息息相关——它们都以抽象的形式存在,通过人类的解释来被赋予了意义。

▲徐冰,《“徐冰天书号”效果图》,2019-2021 © 徐冰工作室

徐冰的《天书》在其形式、功能和用途上,将文明的起源——书面语言,与当代最先进的火箭科学和前沿技术相碰撞、统一并再现。徐冰在对原《天书》中的数千个字进行分类和微调后,选择了269个字,然后将它们裁剪在胶片上,贴在火箭上,用黑色气溶胶漆模板喷涂在其纤细而闪亮的白色火箭金属体上。艺术家使用这种通用的绘画技术,使它们与原来以宋代印刷的形式作为底片刻在木块上的4000个字产生了些许不同的意义。作为一种具有多重参考价值的绘画技术,它既指向了大约35000年前的早期洞穴绘画,也指向了军事用途。这同时也是班克斯等当代街头艺术家的首选绘画技术,不过他们更多是为了可以及时脱离警察的逮捕。这些延展出来的意义当然扩大了《天书》文字在当代背景下的艺术火箭上的意义。

▲ 徐冰,《“徐冰天书号”设计细节》,2019-2021 © 徐冰工作室

因此,《天书》被喷涂在火箭级上,这些火箭级构成了依次发射和分离的部分,使舱体可以穿透地球的大气层并抵达太空。各级火箭的工作原理是,火箭需要一定的推力才能脱离大气层,然后进一步增加推力,以每秒8公里的速度加速进入轨道并使其速度足以在地球周围的轨道上停留。对火箭来说,如果不用携带空推进剂箱和早期阶段火箭的多余重量,就能更容易达到这一轨道所要求的速度。因此,当每一级火箭的燃料用完后,飞船就会抛弃该级火箭,然后让它们空着落回地球。根据预测,“徐冰天书号”的第一级将降落在广阔的戈壁沙漠中,第二级则会落入西藏昌都附近的雪山中。所以说,《天书》文字从一开始就被设想为将从天而降,砸向地球表面。

很明显,如果徐冰没有在火箭上喷绘他的《天书》文字,这次碰撞和它所造成的不朽之坑就不会有任何意义。不可通约性和神秘性的字符,将能指与所指异化为解构,两者都不具有相同的意义。但随着徐冰天书号与地球的碰撞所产生的不朽的“火山口”,意义则凸显出来。如同一个炸弹,一个艺术和诗歌的导弹,这件大地艺术作品象征性地从天而降,被无所指的能指、重力和时机创作出来。围绕在“火山口“的界标”更激发了我们对月球表面数以千计陨石坑的想象——在没有大气层的情况下,卡门线捍卫着它,使她免受小行星和陨石的冲击。而就是这样一个象征着艺术和生存的陨石坑,赋予了《徐冰天书号》一种存在的意义。

▲ 徐冰,《“徐冰天书号”:环形山》,2019-2021,视频 © 徐冰工作室

按照徐冰的整体构思,原计划会留在轨道上的卫星上安装着一个5.5厘米立方大小的“天书魔方”。它的作用是将太空中的声音传回地球,而卫星则把魔方运行的实时图像与空间景观的移动背景传回。这个“天书魔方”的模型,徐冰使用了著名的鲁比克魔方。这是匈牙利雕塑家和建筑师厄尔诺·鲁比克于1980年发明的举世闻名的谜题,魔方已经在全世界销售了数亿个。鲁比克魔方是设计与科学融合的杰出典范,其六个面都由九个方形贴纸构成,展示了六种纯色:白色、红色、蓝色、橙色、绿色和黄色。其内部的枢轴装置使每个面可以独立转动,从而混合各种颜色。虽然魔方有超过3,000,000,000种排列组合的可能性,但它只有一个解决方案——当玩家将每个面都恢复到原来的单一颜色状态时,就赢了。在徐冰对“天书魔方”的转化中,所有的面都设计成统一的黑色,而每个方形贴纸上都用白色刻着一个不同的天书文字。因此,所有的面都没有颜色上的区别,而且没有转动的机制,导致所有的功能都被消除了。任何希望解决方案的可能性都被刻意剔除了。

▲ 徐冰,《“徐冰天书号”:环形山》,2019-2021,视频 © 徐冰工作室

作为一件观念性的杰作,“天书魔方”的意义与其极具开放性的想象力并行。其天才之处则在于其深刻的简单性。它的核心意义基于其科学和艺术功能性,即捕捉不可能的东西,例如从没有声音存在的外太空传输声音。这种看似毫无意义的视频被实时传送回地球,来自外太空的美丽图像除了直截了当地显示一个黑色的静态且无声的天书魔方附着在卫星上,并在太空的背景下移动之外,没有任何功能性可言。只能通过传输在无声环境中录制声音的“科学无意义”行为的监控录像来证明其存在。作为一种意义和功能的双重否定,也许我们从逻辑科学的角度来看是无意义的;但从概念导向的艺术范式的角度而言,却具有非常重要的意义。同时,它通过对我们自己、对世界和艺术本质的诗意和美丽的陈述来获得意义和功能。然而,就创作行为本身而言,再次证实——在太空中——艺术是没有评估的通用衡量标准的,正如在一个没有共鸣的世界里是没有评估声音的衡量标准是一样的道理。

▲ 徐冰,《“徐冰天书号”:环形山》,2019-2021,视频 © 徐冰工作室

▲ 展览现场图,鸣谢红砖美术馆

▲ 徐冰在展览现场,摄影:Galin Nadjiaf-Wulff

徐冰对概念性细节的欣赏——就像他在其他作品中体现的那样——体现在“天书魔方”中。他使用这个当代历史上最流行的玩具并将其作为一个符号、一个谜题、一个像“偏旁部首”系统的模型,完美地去论证逻辑思维、科学,功能性、效率和人类速度。徐冰用黑色替代了能指的六种颜色,改变它的视觉外观,就像曾经将《天书》f去除“文字”的功能,而将两者都转化为一个符号。此外,他用独特的《天书》文字取代每个彩色贴纸,拓展了不可通约的概念,以一个难以理解的、充满想象力的印记为标志。用非解决方案的概念阐明了解决方案的想法,展示了想象力和无符号的开放性,并将其作为一个平行存在的新范式,以及一个与逻辑上无意义的目的相对应的想法,在没有声音的地方传递声音——就像在无氧区中呼吸。

▲ “徐冰天书号”火箭发射 © 徐冰工作室

显然,从“天书魔方”和“徐冰天书号”火箭中,我们可以提取或传达更丰富层次的涵义。通过技术、视觉、功能、非功能、精神、通用、触发、感官、情感、概念和意义等许多不同组合,甚至可能产生超过300,000,000种解释。而这些视角将产生更多的意义,作为榜样和典范存在我们心中。我们因此也得以更深刻地去理解“不可通约性”的重要性,即不总是有共同标准的原则。也许世界上并不存在解决方案,功能也可以是其它东西,而不是它们一直以来看起来人们习以为常的那样。同时,所指和能指也并不总是统一的——也许原本就不能被称作一种“失败”,只能称之为一种“发展”和一种“变化”罢了。

▲ “徐冰天书号“火箭残骸碎片 © 徐冰工作室

关于艺术家

徐冰,中央美术学院教授。被广泛认为是当今语言学和符号学方面重要的观念艺术家。1999年获得美国创造性人才最高奖“天才奖”。2004年获得首届“Artes Mundi国际当代艺术奖”。2018年荣获中央美术学院“徐悲鸿艺术创作奖”。作品展出于中国美术馆、纽约大都会艺术博物馆、纽约现代美术馆、古根海姆美术馆、大英博物馆、威尼斯双年展等艺术机构,并被广泛收藏。

关于作者

▲ 展览现场,红砖美术馆高级策展人、资深研究员、艺术史学家乔纳斯•斯坦普与艺术家徐冰

乔纳斯·斯坦普(Jonas Stampe),艺评家、策展人,瑞典和丹麦双国籍。1965年2月出生于瑞典哥德堡市,曾就读于法国巴黎高等师范学院社会科学学院,学习当代艺术理论和历史,并在瑞典兰德大学当代艺术史学院获博士学位。他在法国生活工作了24年,现居住工作于北京。

2001年和2003年,他在瑞典哥德堡组织了北欧当代艺术双年展(绘画、雕塑、装置、多媒体),推出了分别来自27个国家的59名艺术家的作品。自2001年开始他已经在欧洲、美洲策划了近50场不同活动与展览,推出了近400名艺术家。除了作为法国违规国际行为艺术节的创始人之一和策展人,他还是瑞典哥特堡现场行为艺术节的创始人之一和策展人。2008年他当选北欧国家行为艺术组织者联盟主席。此外,他还创办了“威尼斯·现场”国际行为艺术节,每两年与威尼斯双年展同期推出。2009年,他在中国创办“广州·现场”(Guangzhou Live )国际行为艺术节,连续举办了五届,被誉为亚洲最好的行为艺术节。2016年,他创办了“北京·现场(Beijing Live )国际行为艺术节”。2017年,他加盟北京红砖美术馆,现任美术馆高级策展人及资深研究员。2019年,他与肖戈策划了CHAO艺术中心年度大展“观看之道”,并获得《罗博报告》年度策展人奖。2020年,他与肖戈再度合作策划“从屏幕到观念—50 年的历史”“当速度成为形式—在屏幕里生活”。