阿特新闻

张培力:平庸和安全,会扼杀所有的独立与个性

时间:2024年06月28日 作者:ARTDBL 来源:打边炉ARTDBL

2024年6月15日,“最后期限”展览现场,张培力和观众

© 池社Pond Society 摄影:张宏

6月15日,上海西岸的空气闷热,偶尔有江边吹来的风。表情各异的人在池社门口进出,隔壁的挖掘机传来似乎永恒而焦躁的低频背景音。穿着那件标志性的“不明白”黑色T恤,张培力靠墙站在“最后期限”四个字旁。他时而和上前招呼的人说上两句,更多时候,他关切地看着那个平移然后遽然落下的氧气瓶,表情不那么轻松。

下午4点半,氧气瓶不再坠地,所有人举起手机。十秒钟倒计时后,被拉起的瓶子径直往墙上砸去,发出一记哐当的响声,墙体的砖屑掉落。如此循环,人群渐渐散去。第二天,这个空间已不复存在。

6月19日,杭州的梅雨夜。我和张培力的谈话从他工作室楼下的台州菜馆开始。刚坐下,他给我接连盛了几碗蛤蜊汤,夹了三块炸带鱼。两杯茶下肚,他问我的比我预备问他的问题还要多,但我感到意外的自在。

在长达五个多小时的正式采访里,这种舒适的节奏依然延续着。在他某件新作品电机运转的底噪中,张培力在不同的身份之间敏感地漫步:老杭州人、退场的美院教师、与同辈人格格不入的“50后”、对时局义愤填膺的批评者。面对这个正发生剧烈变动的城市、社会和系统,他总的来说相当悲观。但在叹气之后,他总是立刻给出具体的观点,事实或者比喻,没有缱绻,没有停留。

在话语的间隙间,我也会频频想到年轻他几代的一些杭州艺术家,这似乎能说明张培力在这一地带无法回避的影响力:可能是相似的餐饮与生活习惯,可能是在创作上趋于务实、机敏而冷静的气质,可能是散逸的黑色幽默与雄性荷尔蒙,也可能是不易被立即察觉,但实质上相对锐利的棱角与刀尖。

在更多时候,我时常看见焦灼的火星从我们之间一闪而过,这在水雾氤氲的杭州显得特异、惊悚而晃眼。它们或许会纷纷地成为张培力下一次行动的燃料。

以下为打边炉和张培力的对谈整理,发表前经过受访人的审校。

张培力在展览现场© 池社Pond Society 摄影:张宏

最后期限

3月19号,我得到了池社马上要被拆的消息。我听了挺兴奋,希望他们能在把拆之前的最后几天的时间留给我。毕竟这年头能做点啥事?能做一件是一件,不能做了再说。

这是个在现场才成立的展览。虽然有网络直播,但在那个特殊的时空里,人亲身在场的经验无可取代。15号当天,我的心情比较复杂:把事终于做成了当然开心。说实话,我一直有中途被叫停的思想准备;但在最终实现的效果上也有很多遗憾:时间很赶,留给我仔细试验和计算的时间太少了。比如我希望电机牵引线在拖拽氧气瓶的时候,它能发出更加令人非常难受的,又大又尖锐的声音。氧气瓶里是空的,所以在砸地面的时候有共振的声音。但最理想的情况是在它开始砸墙的时候,我能迅速换一个里面灌了沙土或者水泥的瓶子,这样也许能把展厅的里墙撞开一个口子,甚至把池社外墙的砖头也砸掉,更加彻底地破墙。

我自己对西岸没有那么深的感情,但原来我们都比较看好上海,因为每个国际化的城市都有一个比较集中的艺术区,商业画廊、非营利空间和美术馆并存。人到了那边可以走走,看看艺术,比较放松。西岸江边的环境很好,听说这里之后会变成一片和艺术毫无关系的地方。在城市里再去找到和孕育这样的一片区域,是件很难的事情。

中国现在的双年展那么多,但本质上都是美术馆里的群展。双年展本身应该要打破美术馆的有限空间。威尼斯双年展、伊斯坦布尔双年展,是在整个城市中非美术馆的各个空间发生的。大家可以能拿一张地图,在城市里行走。比如上海有这么丰富的空间,也那么适合走街串巷,如果能整合在一起该多好。如果有人让我做,我很愿意,把它当做一件大作品来实现。

当然,艺术圈里的人不能太过天真。从西岸这件事能很清楚地看出来当代艺术在我们现实生活中的地位。上海这样,北京之前也这样。在这个国家,艺术总有种尴尬的两面性:它可以装点国家的门面,和国际接轨,做出很潮、很前卫的样子;但同时艺术也是被非常小心翼翼地对待的,多一事不如少一事。

池社外景,不远处是西岸新造的高楼©池社Pond Society 摄影:张宏

本能

从《30x30》开始,我的作品就是带有破坏性的。好像表面上看起来很冷静,但里面总有潜在的暴力。暴力是无法被完全消除的,为了制止先发生的的暴力,新的暴力会被继续生产和制造出来。

在系统里,人分成了三六九等。我不知道,在别人眼里、在有关部门的心中,我是一个怎样的存在?我活了快七十年,今年十月的个展项目可能是我人生中到目前为止投入最大的事情,但我现在都不知道能不能做成。艺术的表达同时需要智慧和勇气,缺一不可。有时候这种表达是需要找到最恰当的方式,并不是那么直接。往往在很多人看起来是模棱两可的,但是可以让人联想到什么。就像我做的T恤“明白/不明白”、升红旗的B站直播一样,作品似乎有所指向,但又不是那么明确。

从根本上讲,人是悲观的,全球化和技术进步不会让世界走向大同。在这样的环境下,有些人可能就不愿意再去做什么了。但我好像是那种时代越差,我越兴奋的人。比如疫情封控的时候,有人他比较超脱,很逍遥,被关在家里,觉得刚好可以反省自己的人生。但我这个人还是蛮本能。除非真的完全没希望了——假使有天我知道自己得了绝症,或者我被人绑架了,要杀我,那好像只能坦然面对,因为那个时候挣扎已经没有用了。在今天还不至于是这样。如果人还能保持本能来争取他仅有的权利和自由,去发出声音,那么我们就不应该坐享其成。

不过,艺术家所谓的发声只能是隔靴搔痒。对我而言,艺术不可能,也不应该有任何实际的效用。如果为政治、团体,或者市场、资本所用,那它就只是工具。真正的艺术首先有个基本的前提,就是独立,它不为任何人工作。

撞击装置运行一小时后©池社Pond Society 摄影:张宏

冒险

“池社”是我和几个志同道合的朋友在1986年组成的一个比较松散的艺术群体,真正持续的时间就是一年左右。我们做了几次集体活动,但从来没有做过群展。收藏家薛冰挺欣赏“池社”,想用这个名字来命名他在上海做的实体空间,我们都觉得没什么问题,这些年,他也陆续请了池社的每个成员用这个空间做个展览——王强、宋陵都在那做过。很遗憾,耿建翌没有机会在那里做个展。

以前藏家的收藏是出于对艺术家和作品的热爱。现在已经不是,纯粹当做投资。大多数藏家对艺术不关心,他们懒得去做最基础的功课:当代艺术到底发生了什么?它为什么会发生这些变化?真正有价值的作品到底是什么,它今天还存在吗?

真正收藏家的其实收藏的是一种精神,他们和艺术家是同案犯,大家共同进行着冒险——杜尚的小便池,商店里有那么多一模一样的,为什么他签了名这个事情就不一样了?因为它在精神上给时代以巨大的刺激。现在没有人去关心这些问题,大家过于相信资本,认为艺术是完全靠资本来推动的,资本可以把艺术家捧得很红,让他们进入艺术史,资本也可以毁了一个人。

中空的氧气瓶砸在铁板上,发出极响的共振©池社Pond Society 摄影:张宏

半饥饿

我那时候在美院做新媒体系,虽然存活的时间不长,但至少做成了一件我想做的事情。我当时有点天真,以为靠自己可以去改变什么,去寻求一种自由、开放和充满想象力的方式。但说到底,教育是个巨大的系统工程,短时间也许可以,但长远来说是无法改动的。

现在中国的大学教育只是为了一张文凭而已,美院的跨媒体学院已经把新媒体系的工作基本给否定了,我和学校的关系是渐行渐远。这也和整个大的系统有关:我们的社会因为要确保大概率和大多数的平庸和安全,而去扼杀了所有的独立与个性。

我们通常在谈论艺术家的时候,其实都忽略了一个很关键的定语,就是“成功的”艺术家。艺术家当然有不成功的,开始做的时候,谁不想成功呢?但成功的念头只能是一闪而过。艺术史里穷困潦倒的艺术家那么多,但是他们的作品还是非常的积极,有冒险的精神。

现在考入美院的年轻人不太能独立思考,活得太顺了,也不怎么愿意折腾。其实刚毕业的艺术家只要没有什么不良嗜好,活下来应该是没有太大问题的,可以先从低成本的方法做起。比如大画一开始画不了,可以画小画。可能人处在半饥饿的状态下,才能做出好的东西。

赌徒

艺术家在某种意义上是一名赌徒。赌徒进入赌局不是为了赢钱,冲着钱去的人只是投机者。对于真正的赌徒来说,结果不那么重要。做艺术变成了一个人无法舍弃的事情,变成生理需求,变成荷尔蒙。除了做艺术,人别无选择。

做艺术的人其实特别矛盾,他们一方面想保持自己很孤傲的状态,但是又特别害怕孤独,希望自己身边有同行者,有可以聊得来的人。从整个艺术史看,为什么很多艺术家聚集在巴黎、伦敦、柏林和纽约?其实就是求一种氛围。就好像单个人是开不了赌局的,赌局越大,人越多,虽然大多数人是输家,只有极少数人可以幸运地活下来。

如果只是单纯在地理空间上的聚集是没有意义的。现在的宋庄,虽然大家还在同一区域,但是各管各的,和以前的抱团取暖不同。20世纪初巴黎那一帮人,有做艺术的,也有搞文学、表演的,乱七八糟,大家聚集在一起吵架、喝酒,真的是跨界交流。艺术家如果门一关,在自己的院子里自己做功课,只是一年到头和别人吃几次饭,这有什么用?

从这个意义上说,我觉得杭州现在的氛围,似乎北京、上海都没有。艺术家之间的关系更加亲近,这帮人还在折腾。在一起,是因为彼此之间还有需要。这样的聚集在一起才有意义。

杭州艺术家的作品也许没那么粗犷,比较冷静,但依然是有力度的。事实上,无论是在哪个城市,只要是稍微清醒一点的人,都会感觉到系统给人的压迫感。另外一点是,杭州的艺术区比较稳定,生活成本没那么高,被迫迁移不会经常发生。这起码还是一个有人性的城市。正是因为这个原因,艺术家可以有点空间去做点事情。人首先得活下来吧,如果基本的生存权利都没有保障的话,谈何创作。

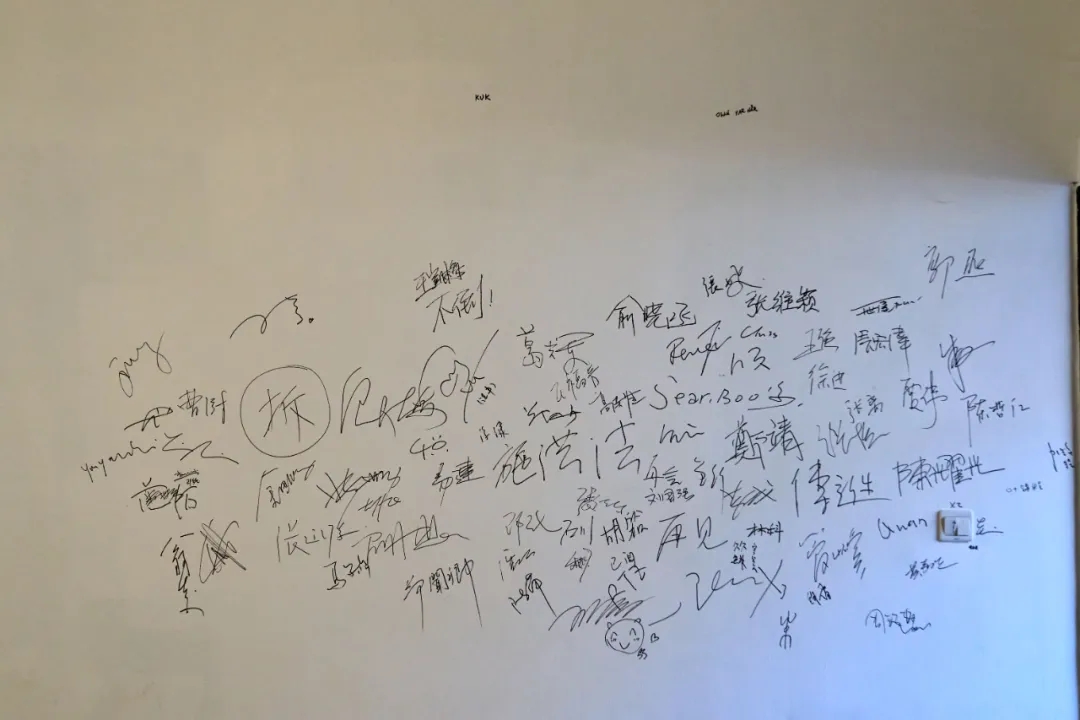

当天下午,张培力先在墙上写了一个“拆”字©池社Pond Society 摄影:张宏

里外不是人

90年代去美国的时候,我问过一个MoMA的策展人:艺术家的国家身份是不是很重要?——当时我也很关注这个问题。他这样回答我:这不是个问题,重要的是作品本身。有国家特色,你作品做得不好,这个特色没有意义;你作品做得好,没有国家特色也完全没问题。我比较认同。

但现在很多时候,“中国”是别人先给我的身份,我其实没有什么选择。最近我会觉得,中国艺术家有点里外不是人:在国内做展览,我不知道能不能做成;但出去做展览也很难,两边不讨好。西方对我们的态度一直是忽冷忽热。刚加入世贸组织的时候,经济腾飞,国家开放,中国一下子变得很热。现在因为中国政府现在在俄乌战争上的态度,这些西方的机构也要考虑舆论。如果继续再去关注中国艺术家,大家会觉得你作为文化机构的站队是有问题的,这对他们而言特别敏感。

新的话语

一直以来,西方策展人对中国艺术家的关注有特定的面向。但这不能太怨别人,因为中国策展人也是这样:90年代被推出来的都是绘画,一张张代表“中国”的脸,你没有什么更新的东西可以拿来跟世界对话。

从实用主义的角度来看,我不认为现在兴起的东南亚、亚洲或其他地区的艺术能对欧美主导的当代艺术构成什么实质性的解构。前者也在边缘,也想进入对话的中心。这件事说公平也不公平,因为当代艺术的话语就是在欧美建立起来的,是从欧洲的经济政治、工业技术以及艺术史的脉络里一步步地生长出来的。

在今天我们去凭空生产新的话语我觉得不可能,但去逐步地消解西方的中心或许有可能。现在能进入欧美学术话语圈核心的,非西方背景的研究学者越来越多,他们英语很好,而且受到过非常系统的西方教育,长期地待在一个相对民主、开放和平等的社会里。这样,他们可以和西方学者平等地对话,专业地进行研究。这种情况下的话语生产也许才是有效的。

拆迁过程中的西岸艺术区©池社Pond Society 摄影:张宏

不期而遇

大部分的西方艺术评论家都认为,中国当代艺术是对西方的模仿。从大背景上我同意这一点,但具体到某些作品、个案的时候,这个判断还是太简单化。我之前在国外做展览,观众经常会问我,你做录像之前,有没有看过布鲁斯·瑙曼?因为中国当时完全没有这样的语境,我的作品有点横空出世的感觉。事实上是,我就是想看也没有机会看。我第一次出国是1992年,在那之前我就已经完成了好几件录像作品了。我真正受到的启发不是录像艺术本身,我根本没想过“录像作品”这个概念。

以前我在宝石山下的防空洞工作,后来那边改成一间对外开放的电影院。夏天大家都去那里坐着乘凉,我在那里看了《德州巴黎》,我当时不知道这是什么片子,也不知道维姆·文德斯是谁。看完之后,半天没有缓过神来,对我冲击很大。它不是那种取悦观众的,很甜美的电影,而是让人觉得有点难受,很闷。后来对我影响最深的是英格玛·伯格曼的《呼喊与细语》。我当时拍录像,只是觉得好不容易可以用摄像机来尝试一下,想自己看看能拍出什么东西,搞个恶作剧,因为每天在电视里能看到的都只是娱乐和宣传,所以我想拍个让人觉得时间很漫长的,很煎熬的东西,这种想法在我的绘画系列《X?》里也已经有所体现。

我不知道我自己究竟和周边艺术生态有多大的关联,但我自己的具体创作一直都是有上下文的。但做中国当代艺术研究的人经常对这种微观的具体的联系视而不见,反而去抓一些仅仅是形式上的关联。比如耿建翌1988年在黄山会议上让大家填表格(《表格与证书(有所交代)》,1988年),但当时他肯定没条件看汉斯·哈克的六七十年代做的问卷调查。我1991年的做的《卫字3号》,后来瑙曼也有一件反复洗手的作品(《正常洗手》,1996年)。虽然说现当代艺术的根是从西方生出来的,但是不同地域的经济政治和文化环境在发生变动时,还是有可能会自发地产生相似的作品,而不是某种传教士式的单方面传播叙事,更像是一种不期而遇。

现在年轻艺术家做东西之前好像要考虑的事情太多,因为他们很清楚你的前面已经有这么多人,别人做过的东西不认同,该怎么办?我们那时候根本不担心这个问题,虽然知道西方已经有人做了,但是具体到每一件作品不可能完全一模一样。比如说我们穿的T恤衫也是西方来的,但是我身上穿的这一件,一定是当地的,是接地气的。想得太多之后,可能会影响艺术语言的果断性。

整个下午,不断有人来到撞击的现场©池社Pond Society 摄影:张宏

权力

权力这个东西很尴尬,也很危险。有时候我自己不能控制,别人就这么看你,认为我是个有话语权的人。以前我在学校,别人觉得你大小是一个系主任,好像有点权威,其实我被夹在中间,最难受。现在别人对我的尊敬我无法判断,因为我的岁数比他们大很多,做艺术的时间也长。有的人并不是那么喜欢我做的东西,只是因为我做的年数多了,他们好像不能批评什么。

我现在非常小心那些可能赋予我的权力,现在让我做艺术奖项的评委,我都是尽量推掉。因为我觉得很难下手,有时候评委在一起开会,大家意见都不一样,我无法说服别人,也没办法被人说服,我只能尽量说能帮到应该被帮助的年轻艺术家:看艺术家不能只看他们在眼前做的某件作品。而是要看这几年的作品和态度的变化,这样你才能知道这个奖对他来说是否是重要。

我认为和我儿子,还有我的学生比较好的关系是平等的,我不会把自己摆在老一辈的位置上对人家说三道四,如果他们有事和我商量,我很乐意给出我的意见,但是如果不问的话,我也不会说什么。

下午4点半,氧气瓶第一次撞墙开始,大家纷纷举起手机©池社Pond Society 摄影:张宏

包袱

年纪越大,包袱越重。现在我做事情不是越来越轻松,而是越来越难。但是,我现在最想知道的是:我还能做什么?因为我特别不愿意活到最后,变得完全没有活力,靠外部的什么东西去维持生命,变得晚节不保。当然,这个问题是那种我没法回答,别人告诉我,我也没法相信的问题,是那种会一直悬在我头顶的问题。我也无法衡量什么叫做得更好,什么是做得更差,可能艺术的意义和危险性也就在这个地方。

做事情很累,但是不做对我而言更累。你如果心里要追求什么,你的行动不会停止。至少明天我停不下来,想做是我的一种本能。