阿特新闻

艾蕾尔:中国女性艺术的现状与启示

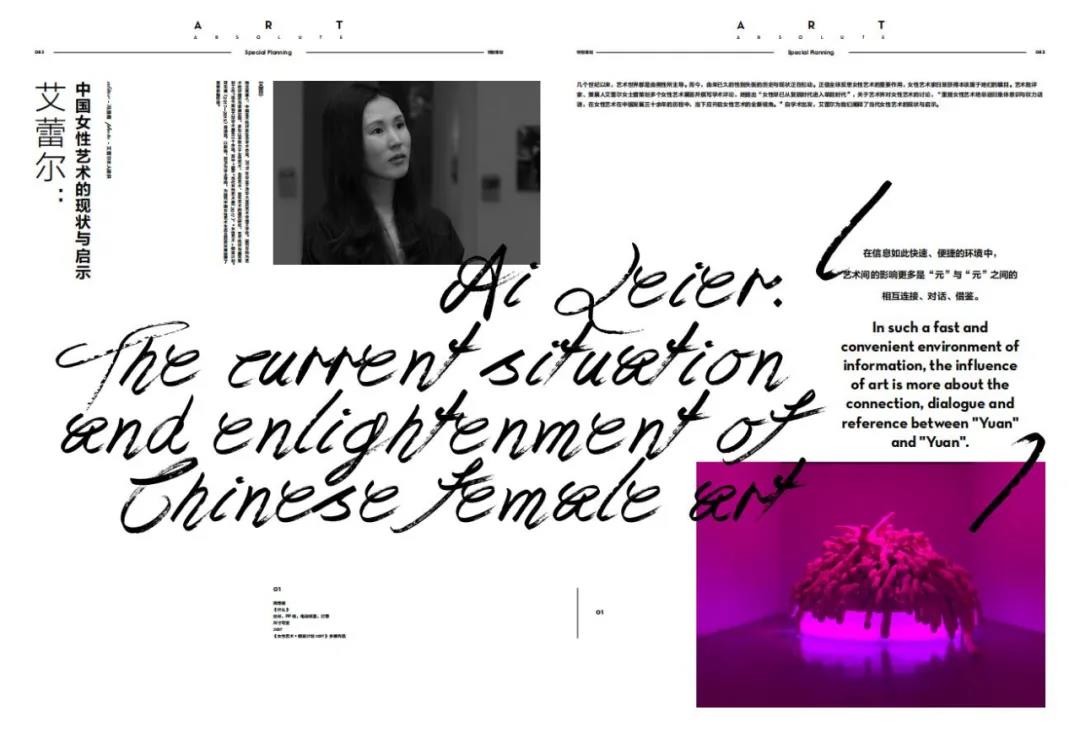

几个世纪以来,艺术世界都是由男性所主导。而今,由来已久的性别失衡的历史与现状正在松动。正值全球反思女性艺术的重要作用,女性艺术家日渐获得本该属于她们的瞩目。艺术批评家、策展人艾蕾尔女士曾策划多个女性艺术展览并撰写学术评论,她提出“女性早已从复数时代进入单数时代”,关于艺术界对女性艺术的讨论,“重提女性艺术绝非返归集体意识与权力话语,在女性艺术在中国发展三十余年的历程中,当下应开启女性艺术的全新视角。”自学术出发,艾蕾尔为我们阐释了当代女性艺术的现状与启示。

艾蕾尔

独立策展人、中国美术批评家年会学术委员,2019年毕业于清华大学获艺术学博士学位。研究方向为艺术批评理论与策展实践,多年以来致力于女性艺术、生态艺术、青年艺术的理论研究、艺术批评与展览策划工作。迄今策划大型学术展览二十余场,其中“暗示”当代女性艺术展(2017)、“女性艺术+倾巢计划”双年展(2017—2019)等项目,以新锐、前卫为学术向导,为探究中国女性艺术生态及趋势发展提供了重要参照价值。

ART ABSOLUTE与艾蕾尔的对话

ART ABSOLUTE :近年来,艺术界开始调整性别分配的边界,女性艺术、女性主义,乃至女权成为讨论的焦点,在您看来,当下女性力量崛起的契机或背景是怎样的?重提女性艺术或女性主义,是否仍具有先锋意义?

艾蕾尔 :女性艺术并非一个新兴词汇。20世纪世纪六十年代后,西方女权主义运动达到高潮,七十年代至八十年代西方女性主义艺术也在浪潮中被推到了历史高度。在中国,女性艺术在上世纪八十年代末九十年代初迎来第一波热潮。直至今天,三十多年来,中国关于女性艺术、女性主义乃至女权的讨论从未间断。现今,女性艺术圈层逐渐年轻化,很多年龄层在80后、90后、00后范围的新面孔崭露头角,这种女性艺术的新生态,让越来越多的艺术机构、批评家、策展人、赞助人重新关注、行动、思考,通过展览、论坛、项目等方式进行大力扶持。

这种现象会让人们感觉到女性力量骤然间崛起,也有人称之为第二波热潮。实际上,这是女性艺术完成在地化过程中的一个特殊阶段,由于世界进入到被科技、消费、媒体引爆的一个阶段,女性艺术的样态也随之扩展到了前所未有的新阶段。早期的50后、60后,中期的70后女性艺术家在身份、身体的主题之外,有一些也逐渐关注女性与科技的关系。年轻一代的80后、90后、00后更值得关注,她们的创作呈现出全新的转向 :第一,她们的姿态非常中性,不再拒斥女性身份,但也不接受性别身份的限定;第二,她们关注的是更为隐秘的个人问题,比如大龄“剩女”、生育、性取向、奢侈品、整容等等,这些丰富的生活细节扩充了女性艺术主题;第三,她们天生能将科技、消费、媒体等因素介入创作,注重过程、事件、互动的置入;第四,她们并不抗拒向商业靠拢,作品的完成度、精细度更强,更受艺术市场的欢迎。这些鲜活的、生机勃勃的、全新的生态构成了女性艺术的先锋意义。

周煜嵋《什么》 丝袜、PP 棉、电动装置、灯带 尺寸可变 2017

《女性艺术 + 倾巢计划 2017》 参展作品

ART ABSOLUTE: 您是何时关注女性艺术的?您对于女性艺术研究的兴趣点或必要性是什么?

艾蕾尔:我最早关注女性艺术是从艺术史中的女性形象开始的。很多年前,我第一次看到古埃及第十八王朝女法老哈特谢普苏特(Hatshepsut,公元前1479年-公元前1458年在位)的雕像的感受十分复杂,雕像看上去是一位男性,她身着男装、戴着假胡须。当时,她掌握着埃及的最高权力,却也无法改变一些惯例,面对雕刻师对她性别的歪曲,她无能为力。除此之外,西方艺术还有用女性的裸体表现神话人物的惯例,这些女性形象在早些年的读书时期就引发我去思考一些问题,比如艺术史中的女性形象是如何被塑造的?

此外,西方女性主义理论引导我对女性主义产生了更多兴趣,比如西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)的《第二性》、琳达·诺奇林(Linda Nochlin)的《为什么没有伟大的女艺术家》等等,她们的思想一下击中了我的心脏。回想起法国雕塑家奥古斯特 · 罗丹(Auguste Rodin)的情人卡米耶 · 克洛岱尔(Camille Claudel),她的艺术天赋并不逊色于罗丹,但很多人不知道她的名字。

巫其《蜕》 竹、 纸浆、 LED 灯 350×180×160cm 2016

《女性艺术 + 倾巢计划 2017》 参展作品

反观现实,艺术家因性别引发的一些奇怪现象,同样存在。我研究女性艺术的主要出发点主要有两个 :一个是通过学术研究试着还原历史中个体女艺术家的真实面貌,发现她们被埋没的、被忽视的历史价值 ;一个是通过策划女性艺术展,发现当下真实的、有趣的、新的女性艺术现象、生态。另外,我也十分喜欢女性之间那种放松的、亲密的相处氛围,希望能与各个年龄层的女性朋友一起成长。

郭桢《沙袋》 棉布 丝绸 帆布 棉花 铁链 尺寸不等 2014-2017

《女性艺术+倾巢计划2017参展作品》

ART ABSOLUTE: 您曾撰写《差异关系 :女性身份的三个阶段》等学术文章,也策划过展览“暗示 :女性艺术的新倾向”、“Zero女性艺术+倾巢计划”,您的研究与个人经历、专业等等有关吗?

艾蕾尔 :我曾经业余研究过有关原生家庭的心理学,很认同人一生所面临的问题基本是在解决与原生家庭的关系,比如调整传承自原生家庭的心理反应、行为模式等等。在我的记忆中,我的外婆、妈妈、姨妈——我的“女性”家人们更喜欢表露情绪、情感,喜欢一切带花边的、色彩鲜艳的事物,并严格遵循“男主外、女主内”的传统。但是我也发现她们表面上对性别特征以及社会分工有着一套清晰的界定,却在日常行为中一直隐忍,直到表现出强烈的“反叛”心理。这些经验最早启发了我去怀疑社会对女性的规定性。

近五年以来,我的专业研究方向是艺术批评理论与策展实践,其中涉及到女性主义艺术批评与策展。我的博士课题研究的是民国时期女性图像的现代转型问题,主要探讨的是那个特定的历史阶段女性的“身份”与“身体”是如何被视觉图像进行表征、编码的。这些基础的、专门的理论性研究工作,为我策划当代女性艺术展览提供了学术参照系,可以让我的学术判断变得更准确。

雷燕《黑色哥特》 女人头发、线 尺寸可变 2013-2017

《女性艺术 + 倾巢计划 2017》参展作品

ART ABSOLUTE: 您曾赴希腊、意大利、德国、瑞士等地考察欧洲当代艺术现状。在您看来,西方当代女性艺术创作与国内有哪些异同?

艾蕾尔 :中国的女性艺术最初是受到西方的影响才出现,后续一直在完成我们自己的在地化进程。欧洲和中国的女性艺术机制与艺术创作都有各自的独特性。现在,欧洲拥有相对成熟的女性艺术扶持机制,比如女性主义组织、团体、基金会、学会,在那里生活的女艺术家因此能获得更多的资金支持、参展机会,以及比较合理的评价机制。在中国,女性艺术生态更野生、分散,相应的扶持机制还没有建立起来,专项的资金、扶持计划也很少。只靠女艺术家自己争取机会,虽然有一些批评家、策展人的助力,仍很难保持创作的持续性。

从创作来看,个人化的、日常化的、生活化的女性主义观念,现在构成了西方女性艺术的主流。欧洲女艺术家所关注的女性主题更加细化,比如性别平等这个主题,从之前的两性平等问题转移到现在呼吁同性关系与异性关系的平等问题等等。比较之下,国内的女性艺术也在最近几年出现了一些新的倾向,但是集体性的、宣言式的、概念化的表达仍然是女性艺术的主流倾向。关于相同点,我感触最深的是,无论西方还是中国,女艺术家都对信息科技、媒介传播等新因素产生了浓厚兴趣,越来越多将其借用到自己的艺术创作当中。

李隽《你好,忧愁》 黄铜、石英、树脂 尺寸可变 2016

《女性艺术+倾巢计划2019参展作品》

ART ABSOLUTE: 您如何看待新一代女性艺术家生态或现状?基于现今互联网上获取信息的便捷程度,她们是否还会受到西方女性理论的影响?

艾蕾尔 :新一代的女性艺术的主体是80后、90后、00后。她们对“女艺术家”这个称谓不像以前那么敏感,也并不抗拒。在艺术表达上,她们高度的个人化和自由化,没有被女性主义的条条框框限制住,这体现出女性艺术家前所未有过的性别自信。她们更多关注自己,以及与真实社会、虚拟社会的关系。在信息如此快速、便捷的环境中,每一个女性都构成了一个“元”,艺术间的影响更多是“元”与“元”之间的相互连接、对话、借鉴,现在文化对峙、地域差异没有那么重要了。

莫芷 《形式狂欢》霓虹灯 60×100cm 2019

《女性艺术 + 倾巢计划 2019》 参展作品

ART ABSOLUTE: 您策划了展览“女性艺术+倾巢计划2019”,其中不乏科技与艺术融合的创作。结合当下的科技热潮,在您看来,科技、艺术、女性之间的碰撞是否会成为当代艺术发展的新趋势?

艾蕾尔 :现在,科技力量改变了人类的进化速度。在漫长的历史长河中,“科技”一直被设定为男性话语。随着科技、信息的全球化,“科技”的性质也逐渐变得中性,与其产生关系的是每一个个体——这时“女性”不再是复数,而是单数。现在,女性艺术的新主题出现了代孕、冻卵、性取向、整容等等,这些新话题往往借用一些新兴领域的科技手段实现,比如纳米技术、3D 打印、视觉虚拟技术及大数据等等。我策划的“女性艺术+倾巢计划2019”双年展,就很关注这个方向,把科技、艺术、女性之间的碰撞、融合作为展览的一个重要方向。当然,这也是当代艺术的一个重要发展趋势。

本文刊登于第11期《绝对艺术》特别策划栏目

ART ABSOLUTE: 美国著名的艺术史家、女性主义艺术研究先驱琳达 · 诺克林在1971年提出“为什么没有伟大的女性艺术家?”在当代,活跃的女性艺术家越来越多,其中也不乏一流与大师级的作品,诺克林的问题是否仍然有效?

艾蕾尔 :这是一个永恒的话题。诚如诺克林所说,“为什么没有伟大的女性艺术家?”,她提到了整个社会机制对女性的压制。现在,这个问题产生了新的现实问题,关于“伟大的”女性艺术家的衡量准则是由谁制定的?如果是由艺术界所制定,那么就要看艺术界是否依然构成对女性的压制。现在,女性的潜力还远远未得到发挥,这个问题依旧是有效的。假如在艺术史学者、理论家、批评家、策展人,艺术机构负责人、赞助人等职位中,女性可以占到约半数的比例,那么针对“性别”的艺术评价机制就会更加合理。