阿特新闻

魏福平:关于大巴山题材油画创作的探索与感悟

时间:2024年04月17日 作者: 来源:绵阳开明画院

摘要:从罗中立、程丛林等老一辈艺术家,到我辈油画家始终愿意以故乡大巴山为基本题材进行创作。我出生在大巴山,大巴山是我的故乡,同时也是我特别钟情的主题。作为一个中国人,我非常自然地,经常从中国传统文化和艺术中汲取营养,结合自己的反复观察、思考、探索、实践,本着“苟日新,日日新,又日新”的精神,始终保持着探求艺术真谛的高度热情,十分注意既不因袭他人,又不重复自己,不断地求新求变,使自己的作品呈现出具象、意象和抽象以及观念艺术的多种面貌,让自己的艺术人生具备了更多的可能性。

自传入中国以来,油画这种来自西方的艺术,经过中国人的眼睛观看、中国人脑袋的思考、中国人之手的表达,从一开始就有着比较鲜明的中国痕迹。同时,由于中国人学习油画这门艺术的师从对象不同,又给中国的油画艺术带来了不同的影响。以徐悲鸿为代表的留欧艺术家,卫天霖为代表的留日艺术家,全山石为代表的留苏艺术家以及中国八十年代的当代艺术思潮,使中国油画呈现出多姿多彩的面貌。百年来,油画民族化的讨论和实践一直在持续,并与中国的时代变迁、政治生活、文化思潮密切相关,革命油画、乡土油画和意象油画各领风骚,此起彼伏,风起云涌,对我本人的影响也是巨大的。下面就我个人的油画探索实践之路谈几点感悟。

魏福平《西山公园》布面油画 50X60cm

第一、具象时期:画客观。所谓“具象”,即准确再现客观形象之谓也。早期阶段,主要是“师法自然”,我的早期创作主要追求画得像、画得准确,侧重在研究绘画对象本身,让自己尽可能客观、科学地描绘对象。那个时期我服膺柏拉图的教导:“艺术即模仿。”我和绝大多数初出茅庐的艺术家一样,经常到各地“搜尽奇峰打草稿”,痴迷于写生,力争较好地体现出我对风景的观察能力和对工具、材(颜)料的控制能力,力求更好地抓住写生对象的特征,捕捉到对象的形、态、色、质、神、韵,比如画绵阳《西山公园》写生稿,就自以为比较沉着、自信,干净利落;有时候,我也会随着写生对象所激发出来的情绪而起舞,比如画《村子里的核桃树》。但是,我认为一个真正的艺术家不会只满足于写生,不会止步于模仿事物,因为“模仿事物的戏法毫无意义可言,真正有意义的事情在于,观察事物的形象和意蕴,理解特定的形式和色彩,并以此作为建构性的素材。”(见《艺术精神——一本给艺术爱好者的美学札记》【美国】罗伯特·亨利,孟宪平译,上海人民美术出版社)正如朱光潜先生所说:“在艺术创造中,人可以把自然拿在手里来玩弄,剪裁它、锤炼它,重新给以生命与形式。”(见《用美去征服——朱光潜心灵语录》P87,化学工业出版社,2013年4月)艺术来源于自然而高于自然。但模仿,永远都只能低于自然;模仿永远都是笨拙的、机械的和被动的,缺乏主体性,缺少艺术家妙造自然的主动性。因此,经过那个时期后,我明显对模仿眼前的大巴山感到不满足了,似乎有了更重要的企图,无时无刻不准备着要“创造”出我心中的大巴山来。

魏福平《村子里的核桃树》布面油画 80X60cm

第二、意象时期:画主观。所谓“意象”,即保留部分客观形象但又根据主体的观察和体验有所取舍和改造之谓也。意象是人类大脑意识活动的产物。简单地说就是借物(景)抒情。在中国传统诗论中其实是指寓情于景、以景托情、情景交融的艺术处理技巧。在我看来,艺术创作过程就是一个观察、感受、酝酿、表达的过程,是对生活的再现过程。

魏福平《空山新雨后》布面油画100X105cm

魏福平《满秋》布面油画150x160cm

2000年左右,我迎来了自己油画创作的第二阶段,即“中得心源”的阶段。列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰曾经说过:“艺术即情感交流。”我开始追求画得有感情、画得传神、画得有味道,侧重于自己内心情感的表达,尽可能让画作呈现出我自己的主观色彩来,不再以“像不像”来衡量作品的价值,而是以流露和抒发更多的个人情感为目的,试图捕捉大巴山的独特的个性和气质,我用居高临下的仿“航拍”的眼光去俯瞰大巴山,初步勾勒出大巴山的独有的轮廓和块面,创作了过渡时期的《空山雨后》等作品,也曾以写意的手法画过《墨山氤氲》那种意象性的大巴山,那时的我,兴趣在于攫取目力所及的大巴山的概括性印象,那些作品渗透着我的主观感受、流露出一种习见然而缺少个性色彩的浅浅抒情。但我依然对自己并不满意。

第三、抽象时期:画形式。抽象, 提取客观形象内在的形态、色彩、神韵、氛围之谓也。这个阶段,我重温克莱尔·贝尔的论断:“艺术即有意味的形式。”我相信康定斯基对(纯)艺术的理解:“色彩就是色彩,与对象无关;形式就是形式,与叙述的事件、故事或者场景无关。”我越来越倾向于认同这样的追求:纯艺术必须像音乐一样直接、熟悉并具有吸引力。(康定斯基语)

魏福平《墨山氤氲》布面油画 70X90cm

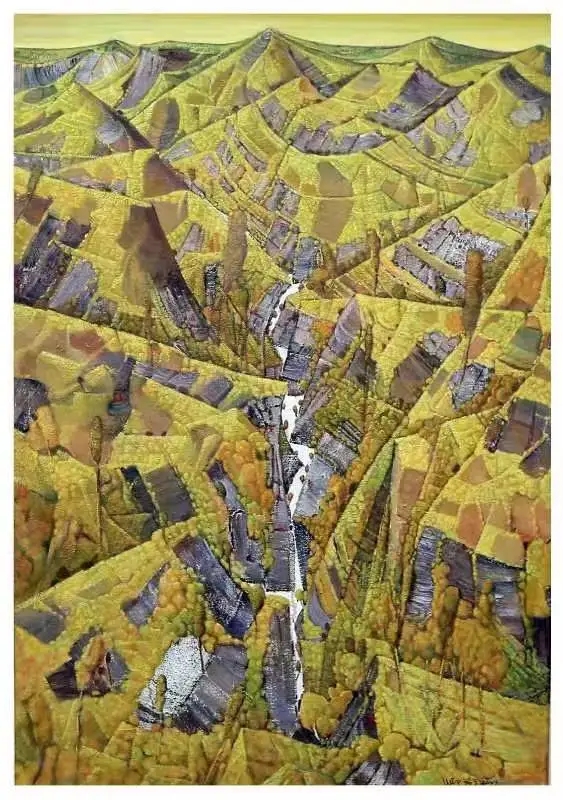

最近两年,我又重新回到了我的故乡大巴山主题上。正如有评论家在研究我的《叠肌·山语》时所注意到的,我相当一段时间,将自己置身于我的故乡大巴山的上空,俯瞰大巴山,花了不少的心思试图用美术家的眼光,去透视大巴山,用美术家的线条、色块、构成去解剖大巴山、言说大巴山,我使用了大量的直线、锐角,大开大阖、大刀阔斧的笔触,概括、提炼、用刻意简化的色块为大巴山造型,试图为大巴山塑造一种有作我个人精神气质的“形”象——注意,不是具象,不是意象,而是“形”象。因为,我没有照抄大巴山浑然一体的表面所见(因而不是具象),也没有流露多少主观感情色彩(因而不是意象),也不曾营造什么意境、寄托什么情怀,传达什么乡愁,至少不是直接寄托、传达什么情绪与感悟。面对大巴山时,我的理性是大于感性的,我的理解、分析是大于视觉感观和情绪感受的。但是,我的这种大巴山“形”象的创造,又是没有抽离大巴山本身的,画作和生活素材之间的源流关系依然十分清晰和明确——“风筝”并未断线。这一次,我更加注重艺术语言的探索。我不满足于过去的状况,我觉得当年的自己仍然啰嗦了些,想“以少少许胜多多许”,要做做减法。我意识到,“未来的艺术家会用更少的绘画语言,模仿更少的事物,作品的语言也会更为简单而含义却更为深远。”(同上【美国】罗伯特·亨利《艺术精神——一本艺术爱好者的美学札记》)我将肉眼所见的地貌简化成线条的律动和构成的趣味,拨开表面的植被,直抵大巴山的骨骼、性格和灵魂,赋予大巴山更加本质的有机形式;我感悟到了,“语言的重要性并不仅仅在于能够说明什么,更在于可以寻找什么,描画理想,触摸虚幻,步入可能,甚至世界的无限性即系于语言的无限可能。”(见史铁生《想念地坛·给李建鸣的三封信》)我依然参考着大巴山,依然将大巴山作为灵感之源,但我一脚踏进了抽象艺术的王国,舍去了大巴山表面的那些附着物,拨开大巴山的表象直奔自己直觉到的大巴山的肌理,用那些线条、色块、构成,组织它们、经营它们、结构它们,以此来表现我紧追不舍的某种“本质”。这种“本质”完全不是一个客观的东西,而是一个极端主观的东西,完全不能经由某种民主机制能够达成的“共识”,而是充满了我个人强烈的意志和“偏见”。有些时候是暖黄,有时候是冷灰调,有时候是墨绿,全凭自己的兴致将目中所见和心中所感一律提纯,同时,用不断重复叠压的线条将立体的大巴山“一巴掌”拍将下去,硬生生将其拍成了一个“平面”,可以完全无视“自然”为何物,完全无视“客观”为何物,完全无视他人的经验和预期,为重新如何表现大巴山,我用自己刚刚习得的私人语言重新为大巴山命名、喊魂。这些作品虽然没有表面上的手舞足蹈和大喊大叫,但并不是说就没有表达作者的内心情绪。我的情绪却藏在那些音乐般抽象线条的运动中,依附在一派或冷灰或暖黄或墨绿的调子里,内心的冲突和纠结潜伏在色块组合与整幅画面的构成中。观赏者当排除杂念,仔细聆听,方可听得清、听得懂我那潜意识的潺流和心跳脉动的砰砰之声。

魏福平《山语》布面油画 100X105cm

最后,我想说的是,人类本身是具备对事物进行抽象的智慧的,无奈,在后来的进化过程中,具象智慧逐渐占据了上风,遮蔽了抽象的智慧,让抽象智慧渐处弱势。观察过人类原始艺术的人们早就发现了一点。德国哲学家W.沃林格在他的著作《抽象与移情》中就曾认为,在艺术创造中,除了移情的冲动以外,还有一种与之相反的冲动支配着,这便是“抽离的趋势”。我是深以为然的。正如我国一位抽象艺术研究的先驱许德珉先生所强调的:“抽象是宇宙的自然本质,也是人类认识世界的一种视觉方式。”具象、意象和抽象之间的关系,是复杂与简单的关系,是做加法和做减法的关系,是模仿和表现的关系,是感性与理性的关系,是形式与内容的关系,是一种历史的辩证的关系。我从“现”象到“显”形、从具象到意象,再到抽象的持续探索发展,也许最初并非我的什么理论自觉的结果,其实,更多地,仅仅因为一种直觉使然,这种直觉告诉我,比内容更恒定的是形式,比现象更恒定的是本质,这才导致了我的一发不可收拾。我试图从大海浪涛一般汹涌澎湃的具象世界深潜到纯粹、清晰、透明的抽象世界,虽然目前还远未抵达马里亚纳海沟,但这种努力、这种尝试是值得的!

结语:一个好的艺术作品要以某种形式联系着过去,又表现当下。一个艺术家应该不断回头审视自己的作品,就我个人的创造而言,虽然走过了不那么一帆风顺的心路历程,但多年来的艺术探索道路——题材从风景到人物,风格从现象描摹到主题表达,手法从具象呈现、意象表现再到抽象提取,从模仿事物(大巴山)到意象抒情到观念阐释再到形式的提纯,面貌和风格不断变换,时而雄心勃勃、自信满满,时而纠结困惑、焦灼忧虑、彷徨犹豫,时而驾轻就熟、轻松愉悦,总是对突破和创新心存奢望。不过,虽然自己始终不断地变化着,但还是有两个基本点始终如一:一是我始终没有脱离我人生的出发点,我精神的原乡——大巴山;二是我始终没有放弃对架上绘画语言的思考和尝试。事实上,太阳底下无新事,题材其实总是那些题材;至于观念,即使可以从书本和同行那里借鉴、挪移过来,如果不参以己意并经自己的消化,那也是基本起不到什么作用的。我的体会是,对于艺术创作而言,更重要、更基本的问题,其实是语言问题。语言,既是内容,又是形式;语言,既是目的又是工具和手段。也许,这,有点为艺术而艺术的味道——但我相信,这个世界上最有出息的艺术家无不存在这种为艺术而艺术的倾向,他们毕生都在沉湎于艺术语言的神秘世界,痴迷于语言在表达思想观念的过程中如何翻跟斗、变戏法。我本人也必须如此、只能如此。我深知,不同的艺术家,他们所处时代不同,他们所受的教育和训练、他们的文化和学术传统不同、他们的人生阅历不同,他们的性格气质不同、审美趣味不同,面临的问题和对象不同,他们所对艺术的思考和感悟往往不太相同,他们脑子里的想像和他们手上的功夫不同,最终所产生的作品就会千差万别、千姿百态。即使同一个艺术家在人生的不同阶段对自然、社会、人生和艺术的认识也不会相同,有时候,差别还是相当之大,我本人的探索也正是如此。

参考文献:

【1】罗伯特·亨利(美).孟宪平译.《艺术精神——一本给艺术爱好者的美学札记》.上海人民美术出版社.2012.5.25-26

【2】朱光潜.《用美去征服——朱光潜心灵语录》化学工业出版社.2013.4.78-88

【3】史铁生.《想念地坛·给李建鸣的三封信》南海出版社.2003.5.23-24