阿特新闻

郑岩:梁思成对中国传统艺术精神之整全与贯通的思考

时间:2023年10月16日 作者: 来源:三联书店三联书情

20世纪30年代,梁思成在南京南朝梁陵

转译、提示与留白

文 | 郑岩

1928年8月,梁思成(1901—1972)结束了与林徽因(1904—1955)在欧洲的建筑考察和蜜月旅行回国,9月即赴沈阳就任东北大学理工学院建筑系主任。他承担了“建筑概论”“中外建筑史”“建筑设计初步”和“中外雕塑史”等多门课程,也代授“美术史”“素描”“水彩”“建筑设计”等课。在1930年调整后的课表中,四年级图案组设有“东洋雕塑史”,为两个学期的课程,学分均为2分,设定内容包括“中国雕塑自殷周铜器始,两汉刻石,以及六朝唐宋以来宗教及丧葬雕塑历史的研究;日本推古以来之雕塑”。梁思成写于1930年的这份讲义,就是为该课准备的。

《中国雕塑史讲义》书影

建筑系每年招生十余人,仅招了三届就因“九一八”事变而中辍。梁思成于1931年6月返回北平,此时首届学生尚未进入其第四学年,因此,雕塑史一课极有可能只呈现为文本的形式而未实际开课。讲义行文不求面面俱到、圆融周详,有的部分不惜笔墨,细细评点一件作品,有的则三言两语,一笔带过,甚至只列一些关键词。讲义迟至1985年才以《中国雕塑史》为题,在《梁思成文集》第三卷中公开发表。1930年的梁思成只有29岁,我们阅读该书,一方面应看重它对于研究早期中国雕塑史写作和梁思成早期学术思想的价值;另一方面,隔着九十多年的时光,梁思成当年的构想,哪怕是顺便提到的只言片语,也会生长出新的意义,我们可以对照这些文字,来反思此后中国雕塑史写作和雕塑创作实践的得失。至于以今求古,责其材料匮乏、结构不周等,则属无的放矢,断不可取。我谈一些粗浅零碎的阅读体会,更多的方面则有待读者诸君加以深掘。

梁思成先生手稿

一

梁思成开篇写道,“我国言艺术者,每以书画并提”,雕塑作为“最古而最重要之艺术,向为国人所忽略”。此言既出,即证明传统正面临改变。早在1907年冬,罗振玉(1866—1940)在北京古董市场注意到洛阳邙山出土的唐代墓俑,使得这些从来不为人重视的墟墓之物进入学术视野;约1918年春夏间,梁启超(1873—1929)草拟中国文化史目录,其“美术篇”即包括绘画、书法、雕塑、建筑和刺绣五个门类;同年,顾颉刚(1893—1980)围绕江苏吴县甪直保圣寺罗汉塑像,发起长达十余年的“保存唐塑运动”;1920年,私立上海美术学校设立中国第一个雕塑科……

中国学界的上述变化,与国际学术潮流的推动密不可分。1893年10月,26岁的日人大村西崖(1868—1927)首次在论文中以汉字“彫(雕)塑”取代“彫(雕)刻”,对译英文sculpture,以补后者只言“雕”(carving)而不及“塑”(modeling)之不足。从1903年起,《中国雕塑史》“所录记事凡一千二百项,他以两年多的时间写出,金石碑铭凡二千六百余种”,“查出雕塑家之姓名籍贯者凡八九十人”。该书于1915年8月以《支那美术史雕塑篇》为题出版,一时洛阳纸贵。如果说这部巨著只是综合各种材料而完成的闭门之车,那么,到梁思成撰写雕塑史讲义时,大村已五次来华。

早于中文“雕塑”一词的发明,法国学者沙畹(Emmanuel-édouard Chavannes,1865—1918)1889年来到中国调查,他四年后出版的《中国两汉石刻》即是雕塑专题的写作。沙畹又于1907—1908年在华北和东北展开大范围调查,所获整理为多卷本《华北考古记》,首次向西方学界系统公布了大同云冈石窟和洛阳龙门石窟的图版。他的学生伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)则在1900年后多次来华收集古物古籍,继英人斯坦因(Marc Aurel Stein,1862—1943),伯希和1908年到达敦煌,除了运走莫高窟藏经洞大批文物,还详细考察了所有洞窟,当然也包括其中的塑像。

对中国雕塑更为系统的调查,当属于日本学者常盘大定(1870—1945)、关野贞(1868—1935)和瑞典学者喜龙仁(Osvald Sirén,1879—1966)。从1906年起,关野贞三次到访中国,常盘大定在1920年后五次来中国,他们的调查覆盖南北十几个省市的宗教遗迹。1925—1927年,二人将调查所获汇为五册《支那佛教史迹》和《评解》,所含雕塑材料蔚为大观,次年,根据常盘第五次来华调查的材料补充出版了《支那佛教史迹纪念册》。喜龙仁也多次到中国考察,1925年出版四卷本《5—14世纪中国雕塑》,集中对云冈和龙门石窟加以研究。

一些身份更为复杂的学者也参与进来,如1909—1917年,法国诗人谢阁兰(Victor Segalen,1878—1919)在中国有过两次考古之旅,撰写了多部有关古代陵墓建筑和雕塑艺术的论著。随着史料的进一步发掘,这个名单还可以扩展,如1912年德国建筑师梅尔彻斯(Bernd Melchers,1886—1967)系统发表了山东长清灵岩寺千佛殿宋明彩塑罗汉的照片。甘青和新疆等地的材料,在梁思成讲义中提到的较少,实际上,国外学者对于丝路沿线和亚洲腹地的调查与劫掠,更令国人铭肌镂骨。

中古英语的sculpture一词大约出现于14世纪,源于拉丁语的sculptura和sculptus。其时,身处文艺复兴浪潮中的雕塑家接受人文主义的教育,力图将雕塑的文化意义加以提升,从理论上证明其作品并非纯然体力的产物,以与画家、诗人、哲学家平起平坐。雕塑在中国同样有着长期的实践,但雕塑家却没有像画家那样产生文化上的自觉,雕塑被看作众工之事,难以进入历史写作。及至“雕塑”概念在近代亚洲研究的竞技场亮相,窗纸点破。大村西崖利剑在握,未及来华即争分夺秒地撰写出第一部中国雕塑史巨著;沙畹、常盘大定、喜龙仁等人的调查则如入无人之境。有着强烈的民族意识的梁思成为之扼腕:“……而国人之著述反无一足道者,能无有愧?”他以现代方法进行的田野调查尚未启动,就迫不及待地将新的学术理念传达给更为年轻的学子。梁思成实实在在地写道:

著名学者,如日本之大村西崖、常盘大定、关野贞,法国之伯希和、沙畹,瑞典之喜龙仁等,俱有著述,供我南车。

他还提到国外各大美术馆“搜罗完备,按时分类,条理井然,便于研究”的中国雕塑收藏,叹息其“幸”与“不幸”。

喜龙仁《5—14世纪中国雕塑》(讲义简称之为“《中国雕刻》”)对梁思成的影响最为深刻。赖德霖以《梁思成全集》版与喜龙仁的书进行详细比勘,发现梁著南北朝至宋部分525行文字中,至少有150行翻译或节译自喜龙仁的书,其中也穿插着他本人的增补和评论,准确地说,讲义是一部“编译增补”之作。在增补过程中,作者对曾在欧美亲眼所见的作品着墨尤多,也注意加入新材料,如“三代——商”一节就特别提到前一年殷墟发掘所获商代半身石像等。

殷墟石雕人像四种(引自《李济考古学论文选集》)

1. 侯家庄像 2. 小屯像 3. 四盘磨像 4. 侯家庄玉佩

“编译增补”在民国初年是一个较为普遍的现象,如1925年出版的陈师曾《中国绘画史》就是在日人中村不折著作的基础“加以增删和研究”而成的讲义。又如傅雷1934年整理的讲稿《世界美术名作二十讲》,实际上是在编译法国学者博尔德(L.Bordes)《美术史二十讲》的基础上“进行了增删和重组,并加入自己的观念”。我们不宜以今天的标准纠结“著作权”问题,而更应看重的是这类编译的方式在输入现代学术概念、理论与方法时所起的作用。上文提到的国外学者著作近年来大多出版了中译本,有的甚至有多种译本。但在20世纪初,这些书在国内并不易得,甚至八九十年代出版的几部中国雕塑通论著作,其作者都无从见到喜龙仁等人的书。梁思成的讲义涵盖从上古到明清各个时代,这是依据中国材料,第一次面向国人系统阐述雕塑概念与历史,对其预设的听众而言,乃是全新的观念与知识。

二

在中国,哪些东西属于雕塑呢?

大村西崖将雕塑定义为“具有实体造型艺术之总称”,“凡中国雕塑之种类有佛教像、道教像、庙祠像、陵墓仪卫、享堂碑碣、宫馆苑池之装饰、山川镇压之诸像,乃至玉石工、金工、刻木、塑陶、瓦砖等”。所谓“实体造型”并不限于三维造型的作品,也包括金石碑铭。其时罗振玉正寓居日本,他将所藏拓片悉数向大村开放。可以说,大村使用的虽是西来的概念工具,但并未完全脱离金石学的影响。梁思成多次提到大村西崖的著作,却开宗明义地与金石学划清界限,称“至于普通玩碑帖者,多注意碑文字体,鲜有注意及碑之其他部分者;虽碑板收藏极博之人,若询以碑之其他部分,鲜能以对”。

大村西崖是研究佛教史的专家,对佛教碑板拓本尤其重视,这一偏好影响了他对材料的选择,使其著作有着鲜明的特色。但总体上说,这一代学者多将西方的sculpture看作一个普适性概念,他们对西方传统雕塑形态的认识很容易直接投射到中国材料上。如西方雕塑所重视的人物形体塑造,原本在中国艺术传统中处于边缘地带,但“雕塑”概念一出,这类作品便走到了前台。喜龙仁早年研究欧洲文艺复兴艺术,他对中国材料的选择隐然对应着西方古典和宗教雕塑以独立的、纪念碑式的人体和偶像为核心的传统。他的《5—14世纪中国雕塑》并非通史,“而是想从中国雕塑的某些方面,尤其是中国古代佛教雕塑的角度来讲述”,“主要致力于找到足够多且具代表性的实例,并根据雕塑的历史沿革和风格演变将它们分类编排”。同样,大村西崖的著作也是将中国雕塑的兴衰与佛教联系在一起。学者们一改旧学成规而重视宗教艺术的研究,毫无疑问是一重大贡献,但也因此容易忽略中国雕塑自身类型的多样性与特有的表达方式。

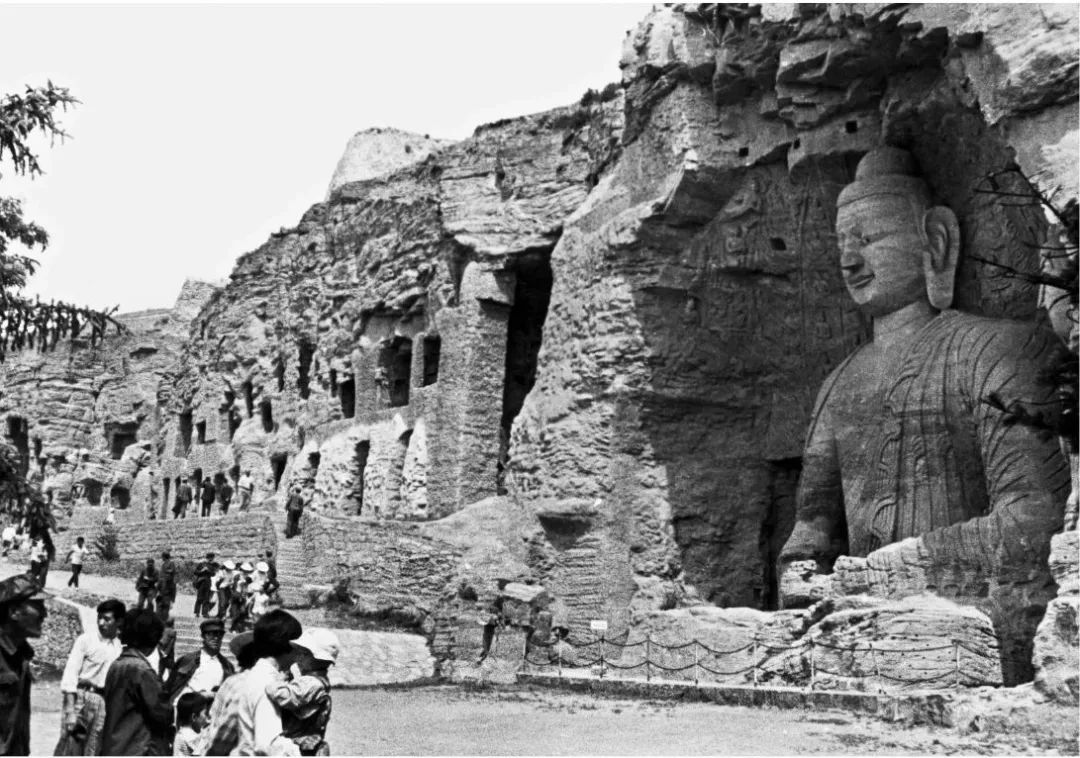

相比而言,梁思成的讲义则包含了更多的可能性。与言及早期材料的简括不同,谈到南北朝佛教造像时,讲义发展到高峰。梁思成将云冈石窟的建造称作雕塑史“放其第一次光彩”,随着宋代之后佛教艺术的衰落,这门课也就到了尾声。这看上去与大村西崖、喜龙仁并无太大的差别,但是,梁思成在引言中的一段话不可忽略,其文曰:

然而艺术之始,雕塑为先。盖在先民穴居野处之时,必先凿石为器,以谋生存;其后既有居室,乃作绘事,故雕塑之术,实始于石器时代,艺术之最古者也。

这里不仅将雕塑的历史上溯到与人类起源同步,而且将雕塑理解为具有特定形体的、占有一定空间的人造物(石器),而不局限于模拟、状物的具象作品。他同时注意到早期器物中的雕塑语言与技术,如果说言及周代铜器,称“其中尤以牺尊、象尊为研究雕塑史之主要材料”,还是偏重作品造型特征的话,那么,他把玉石器、铜器、象牙、犀角、牛骨等刻工细巧的纹样,汉代印玺、铜镜、虎符等小品,以及在享堂碑阙上“刻图为画”的画像石也包括在雕塑史中,则是着眼于技术层面。谈到西周重器散氏盘,梁思成说:“然其所以著者,以其款识文字之多,研究者,实未曾有以雕刻家眼光看之者也。”这里不仅点明了与金石学研究的差别,更引导我们将视野扩展到非具象作品。在后来的教科书中,更具平面性的汉代画像砖石多与绘画相比照,而器物及其装饰则归入工艺美术或设计艺术之中,对应着西方“小艺术”(minorarts)的概念。这种看似清晰有序的分类,实际上是按照西方美术史叙事固有的框架对号入座,而忽略了各种类型之间内在的联系,以及与自身文化有机的关联。而梁思成这些提示,对于我们反思教科书惯常的结构,别有其意义。

(182).jpg)

西周后期散氏盘,青铜,直径51.5 厘米(故宫博物院藏)

三

对国外著作的移译订补,既引进了原著的材料、概念和结构,也将其理念与方法输入中国。喜龙仁对于雕塑的“分类编排”,基础是当时欧洲美术史流行的视觉形式分析方法,赖德霖注意到,这种方法对梁思成有重要的影响。在此之前,梁思成在哈佛大学短期学习建筑史,也一定会受到沃尔夫林(Heinrich Wölfflin,1864—1945)形式分析方法的训练。讲义中虽穿插介绍了各时段的历史背景,但重于对作品风格的描述,而轻于对其主题和文化意义的分析。这种倾向很可能也与梁思成对于古代建筑的研究有着内在的关联,值得治建筑史者加以更深入的讨论。

喜龙仁的喜好臧否也得到了梁思成的回应,如喜龙仁对云冈昙曜五窟造像多有微词,梁思成也认为五窟大像“平板无精神”,又说:“吾恐云冈石匠,本未曾见犍陀罗原物,加之以一般美术鉴别力之低浅,故无甚精彩也。”其观点读者可自由取舍,但这种评论方式与当下许多论著纠缠于不着边际的语词和“不及物”的套话相比,却别有意趣,其机锋锐利的文字背后,隐约可见一个年轻人跃跃欲试的英气。尤其值得留意的是,梁思成在此自然联系到工匠的因素,他又说:“此种以外,云冈石像尚别有作风与大佛大不同者。年代较后,或匠人来自异地,俱足以致之。”

云冈石窟全景之一

正在备课的梁思成还不是一位标准的建筑史学家,在此前后,他设计王国维纪念碑,与林徽因合作设计梁启超墓园建筑与石刻,以及东北交通大学和原吉林大学的部分建筑,还参与了天津市规划方案的竞赛。按照李军的说法,他的“专业身份介乎建筑设计师和建筑史学者之间”。由于有着建筑实践的经验,在论及古代艺术作品时,梁思成很自然地会产生一种代入感。

讲义的一些细微处,显示出一位建筑学家特有的目光。如言及龙门奉先寺大卢舍那像龛,其文曰:

今像坐露天广台之上,前临伊水。寺阁已无,仅余材孔。而像则巍然尚存,唐代宗教美术之情绪,赖此绝伟大之形象,得以包含表显,而留存至无极,亦云盛矣!

这段文字大部译自喜龙仁书前长文“成熟时期”一节,但“寺阁已无,仅余材孔”八字却是梁思成特意根据图版453、454的说明文字移补的。这两处说明文字分别是:“造像头部两侧的众多的小洞想必是后来为了搭建顶棚而开凿的。”“头光和身光上,冉冉跃动的浅浮雕火焰纹原本可能涂有彩绘,后来为了搭建顶棚,开凿了一些小洞,这些火焰纹受到严重破坏。”梁思成十分敏锐地意识到了这两处文字的重要性,照片中所见排列整齐的梁孔、槫孔等遗迹,引导他后来继续追踪窟前建筑。如他在1932年与伯希和通信,讨论伯著《敦煌图录》一三〇、一二〇窟(敦煌研究院编号四三一、四四四窟)窟前木构建筑的问题。他与林徽因、刘敦桢(1897—1968)1933年9月调查云冈石窟,所撰文章中对“窟前的附属建筑”有专门的探讨。他持续关注大卢舍那像龛内的孔洞,在后来文章中指出:“奉先寺卢舍那佛一组大像原来是有木构楼阁保护的;但不知从什么时候起(推测甚至可能从会昌灭法时),就已经被毁。”由于孔洞破坏了造像的背光图案,故学者普遍认为窟檐建于宋金时期。而新近的研究证明,大卢舍那像龛寺阁为唐开元年间或稍早所附加。梁思成将寺阁年代定为唐代,可以说有先见之明。

龙门卢舍那像龛远景

许多早期考察中国雕塑的学者,在很大程度上是孤立地看待雕塑作品的,对于西汉霍去病墓石雕的调查就是一个典型案例。除了原本可能立于墓前的脚踏匈奴的石马,中外学者更从该墓封土顶部上百件石块间寻找到十余件心目中的“雕塑”,包括虎、马、牛、象、猪、鱼、怪兽食羊、人熊相搏等,他们陆续将这些石雕搬迁到墓前陈列,原有的组合关系被忽略和拆解,一组蕴含特定象征意义的集合性作品被彻底破坏。这种做法,应与当时欧洲艺术界主流强调雕塑的独立性有关,立体主义理论家和画商康维勒(Daniel Henri Kahnweiler,1884—1979)在1919年发表的《雕塑的本质》一文对这一观念进行了简洁的总结,大意是雕塑必须作为“纯粹、简单的物体,与周围的一切分离”而存在。

20世纪现代艺术中的雕塑却在很大程度上背离了这一规则,既包含着对于作品边界的执着,又扩展为开放性、破坏性的对象,在艺术与反艺术之间来回冲撞。马蒂斯(Henri Matisse,1869—1954)跨界创作的雕塑作品,延续了他在绘画中消解体积和光影的做法,完整有序的形体逻辑被打破。六七十年代兴起的装置艺术取消了作品的中心位置,重心转向作品所在空间和展示方式上,观众可以进入或想象进入作品内部,建筑和雕塑的界限也不再像以前那么明确。这些变化启发研究者意识到,即使是古典雕塑,同样也与环境有着密切的联系,并没有作为单一的固定的形状呈现给观众。反观中国传统雕塑,其类型之丰富,同样有待于在更大的范围内加以发掘,如战国楚墓中所见镇墓兽,每每以真实的鹿角安装在雕刻出的躯体上,而风格写实的躯体也随时可以变得龙蛇莫辨;天水麦积山石窟引人注目之处,不只在于其造像风格的精妙和石窟结构的复杂,而更在于跨越几个朝代,整个山体被雕凿得如蜂巢一般,成为一处摄人心魄的巨大景观;宗教造像的“装藏”将各种物品密封于其身体内部,完全排除了视觉性……诸如此类的现象,都使我们惊异于现代艺术的许多观念和形式早已隐藏在传统之中。

(171).jpg)

汉群兽砖拓片

带着这些“后见之明”来读这部讲义,我们不难发现,讲义固然受到了当时美术史形式主义研究潮流的影响,也在一定程度上包含着对于雕塑独立性的强调,但是,它极为清晰地突出了雕塑与建筑的联系,却是极富发展前景的学术贡献。如讲义“两汉”一节专门列出“宫苑及建筑装饰”一目。囿于结构的限制,这个向度并未充分展开,但是,这门课既然在建筑系开设,就确定无疑地呈现出雕塑与建筑的相关性。

东北大学建筑系“强调艺术修养,艺术与技术并重,注意基础知识的传授,从实践出发,着力培训学生设计方案的能力,以培养发展实业急需的有用人才”,其课程安排基本照搬了梁思成1924—1927年就读的宾夕法尼亚大学建筑系的课表。时任系主任的法国建筑师保罗·克瑞(Paul Philippe Cret,1876—1945)重视素描等基础训练,开设了“绘画与雕塑史”等课程,将巴黎古典主义和布扎(Beaux-Arts)建筑艺术体系的理念引入宾大的教学系统。除了在宾大的学习,1927年6—9月,梁思成还曾在克瑞的建筑设计事务所实习,建筑与雕塑等其他艺术形式之间的密切关联,在梁思成的学术理念中根深蒂固。此外,对雕塑的重视还可能与梁思成少年时代的兴趣有关,他在北平清华学校读书时,即在绘画方面表现出众,“被列为全校少数最有才能的小美术家之一”。据说,他曾梦想成为一名职业雕塑师。研究者注意到,雕塑与建筑的相关性在其设计作品中也有相当明显的表现。

梁思成藏有一只汉代墓葬出土的陶塑小猪,据当年清华大学建筑系的学生回忆,梁思成常以此作为教具训练学生的审美能力,他说:“你们什么时候能体会这个小猪的线条之美,你们也就建筑系毕业了。”梁思成十分重视不同艺术形式之间在审美方面的联系,就像让学生观察小陶猪一样,他在讲义中谈到云冈第二期雕像衣带有的自身旁以平行曲线下垂而末端作尖形,似鸟翅伸张,说“其内蕴藏无限力量,唯曾临魏碑者能领略之”。不过,梁思成所强调的雕塑与建筑的相关性不唯在审美层面,更在于二者具有特定场域中物理性的、结构性的联系。在历史的维度中重建这种联系,可以呈现雕塑的物质性原境,建立与人的行为的互动关系,从而为在具体的场所、事件中理解雕塑的意义,开辟了一条重要的通道。建筑因此不再是一个空间的外壳,雕塑也不再是一个孤立的影子,它们相互制约,彼此塑造,构成了宗教活动的物质基础,也成为古人信仰的视觉表达。

云冈第十九窟西洞造像与佛像衣褶比较图

在后来关于古代建筑的调查中,梁思成始终重视对雕塑的研究。如1932年4月,他调查河北蓟县(今天津蓟州区)独乐寺,注意到观音阁中十一面观音像和两侧侍立菩萨所保存的唐代遗风。他还敏锐地注意到观音像与不远处观音寺白塔独特的关联,为雕塑与建筑的相关性拓展出更大的空间:

登独乐寺观音阁上层,则见十一面观音,永久微笑,慧眼慈祥,向前凝视,若深赏蓟城之风景幽美者。游人随菩萨目光之所之,则南方里许,巍然耸起,高冠全城,千年来作菩萨目光之焦点者,观音寺塔也。

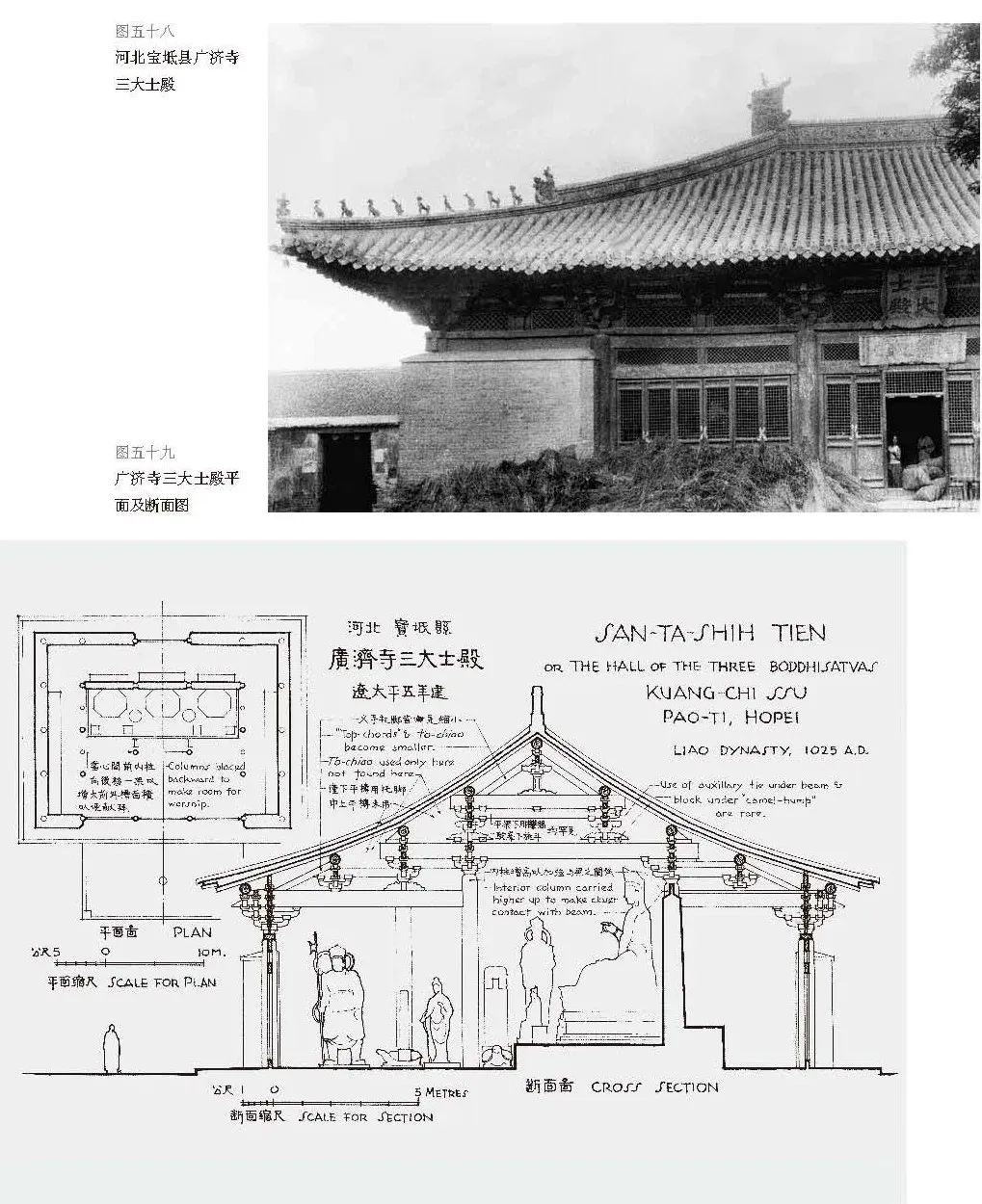

他两个月后调查河北宝坻(今天津宝坻区)广济寺,对辽代三大士殿的塑像做了详细的记述,称之为“殿的主人翁”。他与同仁一起绘制的纵断面图和正间横断面图,均准确地显示了塑像与建筑的空间关系。

引自《中国建筑史(通校本)》(梁思成 著 三联书店 2023-5)

1933年4月,梁思成与学生莫宗江(1916—1999)调查河北正定隆兴寺,时间虽然极为短促,仍特别留意了讲义中提到的摩尼殿内槽背壁背面的宋代彩塑观音,以及慈氏阁“饶有宋风”的弥勒立像、佛香阁开宝四年(971)铜千手千眼观音像和隔间版柱上“极生动有力”的盘龙等。

河北正定隆兴寺宋塑壁

最令他自豪的是1937年6月底至7月初与林徽因、莫宗江等发现的山西五台县豆村唐大中十一年(857)佛光寺东大殿。他充分注意到建筑与其他艺术形式,特别是雕塑的共存关系,在调查报告中专门列出“佛殿附属艺术”一节,而大殿的断代正是建立在对不同艺术形式整体性考察的基础之上。他赞叹道:

佛光寺一寺之中,寥寥数殿塔,几均为国内建筑孤例:佛殿建筑物,自身已为唐构,乃更蕴藏唐原塑画墨迹于其中,四艺萃聚,实物遗迹中诚属奇珍……

林徽因凭借患远视症的双目首先发现了梁下佛殿主宁公遇的墨书题记,而在佛坛三十余躯唐代塑像中,最南端天王像东侧有一坐姿的塑像,即被认定为宁公遇的形象。在梁思成拍摄的一帧照片中,林徽因左手轻轻搭在宁公遇像的右肩上,两位女性,一位富有批判力的学者和一位虔诚的信徒,成为这处沉默千余年的伟大历史遗构的共同见证者。

林徽因与佛光寺佛殿施主宁公遇塑像

梁思成在1932年发表的《我们所知道的唐代佛寺与宫殿》一文中指出:“我们平时一开口就说‘供佛’,供是供奉,是伺候,我们的佛是‘住’在佛殿里,要人‘供’的。佛殿并不是预备多数人听讲之用,而是给佛住的,所以佛殿是佛的住宅……”这一认识,启发着新一代建筑史学家更深入地探索雕塑与建筑的关系。

四

大村西崖的雕塑史收笔在10世纪的五代,喜龙仁的著作终结于14世纪,而梁思成的讲义也在宋代以后草草结束。他写道:“总之宋代雕塑之风尚盛,然不如唐代之春潮澎湃,且失去宗教信仰,亦社会情形使然。”至于“元、明、清”一节,则仅以数百字一带而过。这固然出于材料的局限,更重要的是史观使然。传统中国日益没落,使研究者对这一文明的敬意投射在更早的阶段,而梁思成古典主义的审美趣味也一定起到了重要的作用。他在1946年完成的英文著作《图像中国建筑史》(A Pictorial History of Chinese Architecture)中关于中国建筑分期所体现的史观,在这里已相当明显。

在讲义中,梁思成并未提到斯坦因、格伦威德尔(Albert Grünwedel,1856—1935)、勒柯克(Albertvon Le Coq,1860—1930)、伯希和等学者在西北的考察,南方的材料也较为薄弱。言及敦煌彩塑,只是介绍了他经眼的哈佛大学福格美术馆(Fogg Art Museum)所藏华尔纳(Landon Warner,1881—1955)从敦煌三二八窟盗走的唐代供养菩萨像。但这并不意味着他对于这些部分的轻视,例如,他后来对唐代佛寺与宫殿的研究,主要材料便是出自伯希和《敦煌石窟图录》。我们不要忘记,这份未计划公开出版和有计划继续订补的手稿,是一种“正在进行时”。

梁思成在引言中写道:“甚望日后战争结束,得畅游中国,以补订斯篇之不足也。”他的学生吴良镛也提到:“1945年梁先生示我《图像中国建筑史》原稿,我知道他原计划撰写《中国美术史》,分为‘建筑篇’和‘雕塑篇’,说明他对中国雕塑史已成竹在胸了。抗战胜利迅速到来后,‘雕塑篇’未能续笔,且梁先生当年目睹的雕塑已遭到大量破坏,这不能不令人遗憾。”

据王南介绍,清华大学中国营造学社纪念馆保存有梁思成计划中的《中国艺术史雕塑篇》的重要“原材料”,即由他和学社同仁实地调查拍摄的数以千计的中国历代雕塑的照片,以及数以百计的绘有室内雕塑的古建筑测绘图。1946—1947年,梁思成赴美国耶鲁大学和普林斯顿大学讲学,曾作“唐宋雕塑”的“建筑发现”两个报告,有学者认为前者依据的是梁思成1930年的讲义,恐不确。王南称,梁思成访美的讲学资料,是从营造学社的调查资料中精选出的,耶鲁现在还留有四百八十张梁思成当时讲学的幻灯片,其中涉及雕塑的约有五十余张。

1947年梁思成在纽约与国际著名建筑师们讨论联合国总部大厦方案

时移事易,后来中国古建筑的调查与研究波澜壮阔,蔚然成为一个形状完整的现代学科。作为最重要的领军者之一,梁思成已无法重拾年轻时的理想。历史也遗憾地错过了一个可能更富艺术史家色彩的梁思成。

五

“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西。”当梁思成作为“梁上君子”飞檐走壁时,他的弟弟梁思永(1904—1954)则投身于考古发掘,俯身阅读“地书”。留法归来的雕塑家王子云(1897—1990)于1940年发起成立西北文物艺术考察团,又前后花费十余年时间,从事雕塑的田野考察。今人阅读这部讲义时,之所以会有某些不满足感,很大程度上是因为拥有了一个世纪以来积累的大量材料,而这些积累,正是从梁思成这一代先行者开始的。

(165).jpg)

1935年春,第十一次殷墟发掘,侯家庄西北冈,梁思永、梁思成合照

遗憾的是,讲义尘封了半个多世纪,后来其他研究中国雕塑史的学者,大都无从受到其直接的影响。更令人尴尬的是,当学者们溯流而上,着手开启近代意义的中国雕塑史写作时,艺术史之河却拐了大弯。20世纪初以来的雕塑创作实践毫无疑问是一个更为复杂的话题,在此难以展开讨论。我在草稿上写了下面两段文字,但终究无法按照时间线索将它们整合在一起:

(一)在20世纪初这个中国雕塑大发现的时代,也引进了西方学院派传统的雕塑。从法国留学归来的江小鹣(1894—1939)、李金发(1900—1976),在1925年就有作品问世。这些年轻的艺术家将他们新颖的作品呈现于展览会和城市广场上,也开始在新式美术学校设立相关专业。我曾供职多年的中央美术学院1952年成立雕塑系,留学法国和苏联的两代艺术家在这里建立起了与西方艺术相“错时”的写实雕塑系统。尽管他们之中的许多人早就意识到中国传统的价值,但他们更需要以全新的语言表现一个现代国家的转变,本土遗产并不是他们创作的基础性动力和主要资源。从世纪之交开始,写实雕塑和现代材料与观念的教学多元并存,中国雕塑的本土化才被严肃地加以讨论。

(二)也是在20世纪初这个中国雕塑大发现的时代,那些在乡间寺庙中塑像的工匠、雕刻象牙与玉器的技师,依然维持着原有的生活状态。他们缺少观众,生计困顿,后继乏人。他们的作品曾长期被视作“落后文化”的一部分,近年来,又被改造为风格怪异的假古董,或者千篇一律的旅游纪念品。

兀然矗立在云冈和大雁塔广场上的昙曜和玄奘的塑像,采取的是学院派写实风格,与其背后沉默的历史遗迹“相望两不知”。古人作品的价值何在?它们只是传移模写的样板,或者挑战的对象吗?我把这个问题留给中国当今的雕塑家们,将话题再转回雕塑史的写作。

中央美院有一门全校必修的“中国美术史”课程,由多位教师共同讲授。二十年前,我第一次承担这门课时吃惊地注意到,那是学习绘画、雕塑和设计的学生们打瞌睡的时段。进行中的艺术实践五光十色,但教科书对中国古代雕塑的描述,仍囿于旧的语汇。当我们用19世纪末的学科框架和“生动形象”“惟妙惟肖”“栩栩如生”等辞藻投入地赞美古人的贡献时,学生们的确不必礼貌性地加以配合,他们以他们的沉睡抗议我们的沉睡。

如果要对前辈们筚路蓝缕的开创之功致以敬意,我们这代人就必须严肃地审问自己:我们真的可以写出一部“中国的”雕塑史了吗?博物馆讲解员称赞一尊菩萨雕像常见的用语是“东方维纳斯”;至于“雕塑馆”内将陶俑与佛像并列,理由也只是这些作品在形式上的相似性,而没有考虑其性质、功能与意义的差别。我们没有找到,甚至没有认真地设想有没有与绘画“六法”,或梁思成所言建筑“文法”相映照的中国雕塑的语法,更没有提炼出像“建筑意”、“形体环境”(physical environment)这类层面的理论认识,因此也就无力为无名的工匠们代言,以提升他们在文化史上的位置。

我们对一尊雕塑的评价来自单一的感性体悟和直觉经验,对其主题思想、象征意义、建造动机、地点选择、材料来源、创作过程、技术传承、工匠身份、组织结构、观看方式、社会功能,乃至历史上对作品的误解、歪曲与攻击,都缺少足够的研究,因而不能准确地揭示作品所承载的使命、作者所面对的问题以及他们的对策,而这一切,都是当下的艺术家仍然要面对的课题,也是雕塑史研究与其他学术领域相沟通的渠道。

我们现在拥有的其实远不只是史料,考古发掘出土的那些不以艺术的名义而创作的早期作品,当代艺术家突出重围的实验,未来数字技术即将引入的诸多可能性,都对我们原有的知识系统提出挑战,旧学新知也同时在提示我们要时时注意中国文化自身的性格……现在,我们带着困惑、问题和任务,去重读梁思成讲义中那些雅致的转译、精妙的提示以及留白,就有了非比寻常的意义。

郑岩

二〇二三年春于燕园钧斋

(本文的写作得到王南、丁垚、李公明和

彭明浩先生的指教,特此鸣谢!)