阿特新闻

石守谦:中国画笔墨的现代困境

时间:2021年09月01日 作者:石守谦 来源:

高剑父 《风暴中的十字架》

现藏于香港中文大学文物馆

徐悲鸿的路径实亦与高剑父者相类。他对中国笔墨的欣赏也是在写实的监督之下进行的。他极少在公开的言论中赞美笔墨的艺术价值,相反的,自董其昌以下至吴昌硕等被视为“有笔墨”的传统大师却是他一再抨击的对象,以为是中国文化之所以陷入危机的部分因素。对他而言,中国绘画如果要能担负起新时代救国的任务,就必须要回到艺术的原点——写实之上。他对中国笔墨的观念亦如是。其实徐悲鸿对笔墨并非全然反对,这尤其在他担任艺术学校校长而尝试延聘多位传统派画家(如张大千)以创造一种兼容并蓄的风气后,可以明显地觉察。当时他也开始收藏中国古画,其中最受他宝爱的作品即一幅宋人的《八十七神仙卷》。《八十七神仙卷》可能是与王季迁所藏《朝元仙仗》同一来源的壁画稿本,全卷仅以墨色线条绘成。徐悲鸿除了推崇其人物“尽雍容华妙,比例相称,动作变化”外,还特别感赞它“无一懈笔,游行自在”。[24]在他的观念里,后者的笔墨成就显然是奠基在前者形象的成功掌握之上的,切不可倒因为果。因此他在评旧文人画时便以其“舍弃其真感以殉笔墨”为病根,并指出:“夫有真实之山川,而烟云方可怡悦,今不把握一物,而欲以笔墨寄其气韵,放其逸响,试问笔墨将于何处着落?!”[25]对于这种“着落”于“真感”的笔墨功夫,徐悲鸿确实也在他的水墨作品中一再地努力追求,并建立了他自己的风格,给予后来画坛极大的影响。李可染等人所作的写生山水画,基本上都是服膺这个将“笔墨”着落在“真感”之大原则的表现。

(传)吴道子《八十七神仙卷》(局部)

纸本,30 cm × 292 cm

现藏于徐悲鸿纪念馆

徐悲鸿与高剑父等人的笔墨变革皆出于“走向民众”的动机,也得到许多来自于社会的支持。但是,这并非国难情境中的唯一选择。对某些画家而言,让“笔墨”走向民众,或将写实作为笔墨的框界,都可能限制了笔墨的潜力。明清以来的笔墨发展史除了将之从写形的束缚中解放出来外,其实另外也赋予了一种形式之外的足以应付困境的精神力量。清初的遗民画家们即是以此表达了身处逆境中的崇高气节,形成其精神提升的典范。在20世纪之三四十年代中日战争发生之前后,画家如黄宾虹、傅抱石等人都在所谓明遗民画家的艺术中找到了这种精神力量,让他们深信对其之努力探索,可以转化为文化战力,救国家于危亡。黄宾虹自1937 年起困居北京近十年,不得南归,且被迫在日军的统治之下过着一种半隐居的生活。这个情境让他似乎更能体会250年前明遗民的内心与其艺术的精神意义。他对古代传统的情感因之更深,并与民族意识强烈地结合为一。黄宾虹山水画中最具个人特色的浓墨法,即在困居北京时期有了关键性的发展。较早期山水画中较明显的枯涩笔墨至此则代之以层叠多次的墨染与浓墨点混合,致使画面上呈现激烈的虚实变化,而在笔墨浓重处又自具一种内在的疏密差异,分明而丰富。这正是他个人对古代山水传统中“华滋浑厚”境界的笔墨诠释。[26]所谓“华滋浑厚”原本出于元末张雨对黄公望的赞辞“山川浑厚,草木华滋”,后来在中国传统绘画论述中则被奉之为理想境界,以示山水之能得造化生气。对黄宾虹而言,他的笔墨诠释乃在此固有的笔墨基础之上,对中国文化传统之根本精神,与其之所以具有超强生命力的再发现。身处于国家危亡之际,此种笔墨的探索,因此不仅关系到个人的艺术成就,而且是民族气节之再凝聚,精神力量之再提升与展现之所系,“救国之要亦在是”。[27]

黄宾虹(款)《溪山草堂图》

1946年

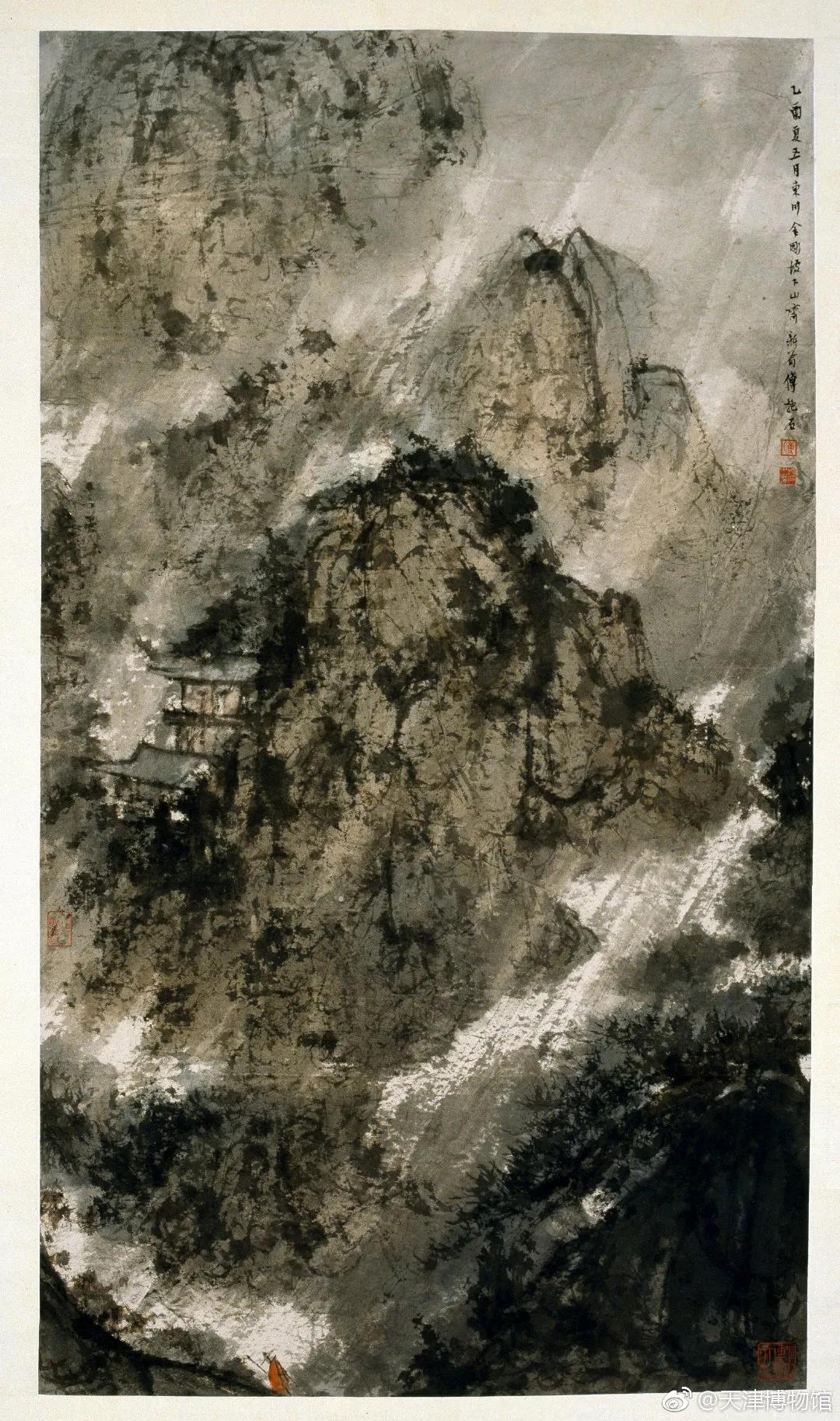

正如黄宾虹的探索,傅抱石在中日战争期间亦以笔墨之新道来因应国难变局的内外需求。傅抱石在战前主要以研究古代美术史及理论知名。战争期间,转徙四川八年,则改以水墨创作为主。他与黄宾虹颇为相似,在身处国家受外敌侵略的时局中,对画史中遗民画家所表现的气节最为重视。尤其对清初的明遗民如石涛、龚贤等人尤为倾倒,认为他们的成就甚至超过元代之大师们,并深信由他们的艺术中可以变化出’“兴奋”与“前进”的力量。[27]他自己的山水画便与石涛有密切的关系。在重庆时期,他曾计划完成一系列表现石涛一生活动的“史画”,以纪念这个“吾中华伟大艺人”。其1942年所作的《石涛上人像》(美国私人藏)即以淋漓充沛的水墨作巨松,细致使转的线条作红白梅枝,而将石涛置于其中,企图呈现他自己在题识中所体认的石涛形象:“性耿介,悲宗社沦亡,不肯俯仰事人,磊落抑郁,一寄于笔墨,故所为诗画,排奡纵恣,真气充沛。”[29]石涛的画既是其伟大人格的呈现,其“真气充沛”的笔墨便成为他追求奋进的源头。傅抱石在重庆时所作如《巴山夜雨》《潇湘暮雨》等杰作,就是在石涛的基础上,发展出他自己以散锋破笔挥洒的“抱石皴”,及因之而成的独特水墨风格。此时作品常见的“夜雨”主题,意象凄迷,乃是承继自传统中以暗夜喻乱世的意涵,但在其破笔散锋的笔墨诠释之下,却一改过去的浪漫感伤而追求一种他自称之为“雄浑”“朴茂”的气象。这种精神内涵正是傅抱石自遗民绘画传统中“再发现”的中国艺术精神之核心;他的笔墨探索,亦意在于将之昭示国人,并预证中国不灭、抗战必胜的前景。[30]

傅抱石《潇湘暮雨》

120.5 x 24.9 cm,1945年

现藏于南京博物院

不论是回归个人抒怀也好,转向写实也好,亦或是化为民族气节精神的载体,笔墨在20世纪前半期所产生的内涵转变都是在其传统三个层次的意义陷入困境之后,对其环境需求所作的不同因应。它们之间其实没有对与错的问题,该考虑的只是有效与否的衡量;而有效与否又只关系到个人对环境情势需求的感知与个人途径的选择间的契合而已。时代虽有所谓整体大势走向,但那大多是后来史家的一己之见,身处其中的人看向未来反而见到各式多样的可能性。艺术家尤其如此。他们对所处情境的感知皆与其各自情性、背景密不可分,其所选择的因应亦因此而各有所针对。溥心畬的因应与徐悲鸿者看似相反,但却各自有效;他们连同黄宾虹、高剑父、傅抱石等人的因应,皆都各自有所成就。如果就此来讨论其价值之高下,肯定不会有任何结果。但是,如果作为一种策略性的选择,各派主张固然可以据理力争其作为未来唯一正途的正确性;然而,从中国近代的历史经验看来,这种论争的最后却常取决于艺术以外的政治力。1960年代初期在《美术》杂志上便出现过一波对中国笔墨问题的热烈讨论,有趣的是,它的结束并非论理的胜负,而来自于毛泽东的批示。此批示中“许多共产党人热心提倡封建主义的艺术,却不热心提倡社会主义的艺术,岂非咄咄怪事”一语,终结了整个讨论,并让笔墨问题的讨论“完全销声匿迹,达十余年之久”。[31]