阿特新闻

石守谦:中国画笔墨的现代困境

时间:2021年09月01日 作者:石守谦 来源:

然而,从宏观的角度看,政治力的介入笔墨论争,虽然粗暴而惹人厌恶,却也不算“怪事”。历史上每一次笔墨意义的变化都是在某种特定的文化脉络中进行的,即使三百多年前出现的笔墨中心主义,其之成为区别雅俗的身份表征,也不是笔墨内部自然产生的,而系因应当时社会上士庶之分趋于混乱的情势而来。20世纪初期笔墨意义的各种转化,亦有其因应社会之必然,且与国难的危机直接有关。这清楚地显示了一个规律:当社会文化情境有激烈而本质性的变化时,笔墨意义便须重新拟定,而为了要使其得到新的转化,论辩的过程势必岀现。而在此论辩的过程中,笔墨意义何在的问题,实不止是艺术问题而已,更重要的还在于其考虑亦意味着论者对整体文化情势未来趋向的规划(或臆测)。换句话说,画家的选择或论者的判断,一方面是对当下的因应,另一方面是对未来的规划。这双向的思考共同构成笔墨意义的转化,两者缺一不可。

徐悲鸿 《新生命活跃起来》

112cm × 109.5 cm,1934年

现藏于徐悲鸿纪念馆

由这个角度来回顾近年来中国绘画界在笔墨问题的再一次争论,便可觉察到其症结实在于文化新情境的出现。90年代中国文化情境与本文主要讨论的20世纪前半者相较,最大的不同实在于国难危机的解除。面对21世纪的中国已经不须再担心亡国灭种,列强的殖民亦不复存在,中国已经昂然登上国际舞台,并且扮演重要的角色。此时的文化发展基本上已无如何存续的问题。在此情况下,过去笔墨的各种意义也因而失去了存在的支撑,逐渐丧失其原有的吸引力。笔墨是否等于零的争论,其实正是此时催生新意义的必要过程。

参与论争的双方(或多方)虽各逞其雄辩,但如由上述笔墨意义转化之双向性来观察的话,仍尚有论辩的空间。持着笔墨等于零的论者并不全盘否定笔墨,但集中地批判“脱离了具体画面的孤立的笔墨”,强调它只能是作者“为求表达视觉美感及独特情思”的“造型手段”之一。[32]这种主张系将笔墨的意义回归到造型之基本需要,不让它逸出画面构成的监控。其思路虽有些近似徐悲鸿等人者,但已无其“走向民众”的终极关怀之制约,而显得更为自由,正反映岀90年代新情境的氛围。但由意义建立之对未来面的规划而言,这“造型主体”则仍缺乏积极性。在以反叛传统为手段在进行革命之时,如果不愿以西方的现代主义为归宿,对前辈们所持如“走向民众”等目标亦无法拥抱时,其意义之具体着落,便成为亟须解决的问题。有论者以其缺少“对笔墨的深层精神的感悟”评之,[33]道理或亦在此。

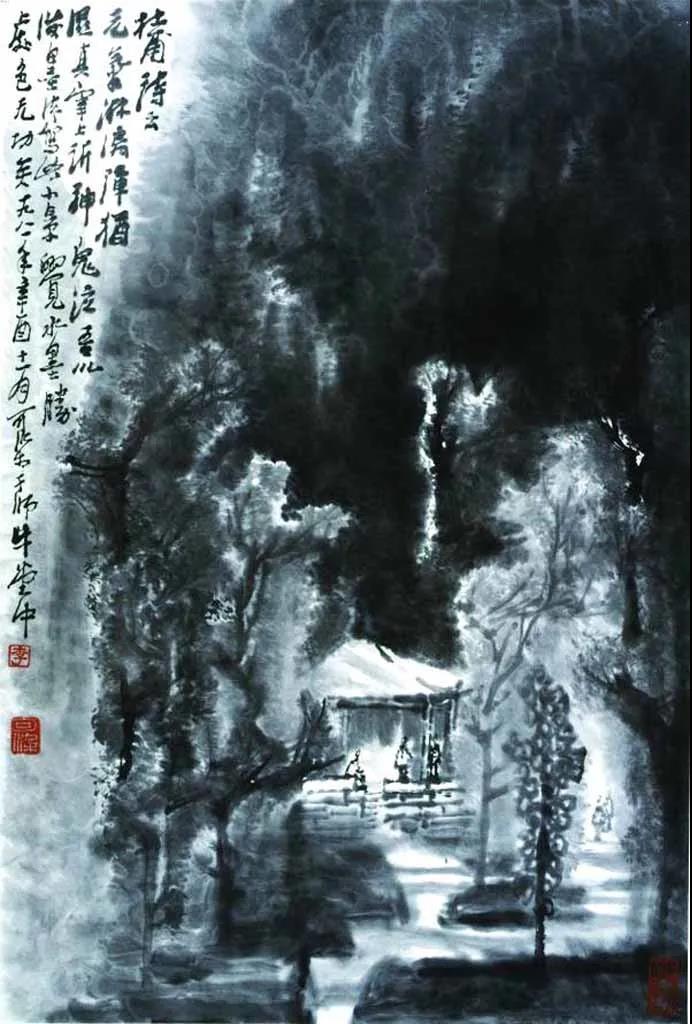

李可染《水墨胜处色无功》

纸本水墨,1981年,68.4 × 45.9 cm

另方以反对笔墨等于零的主张亦见其对新情境之因应所在。当反笔墨论者在免除了政治性与社会性之干预的自由情境中重新去认识笔墨的造型主体时,这些论者则务实地注意到笔墨的工具性文化意义。这种主张以为笔墨之内涵来自于中国之特殊绘画工具,而它所长期累积的美感规范,实是“中国文化慧根之所系”。对他们而言,笔墨因此遂应视为“中国画的识别系统”,是中国画之得以在“西学东渐的狂潮中”继续生存的“最后一道底线”。[34]其实这种主张曾在20世纪中以不同的形式一再地出现,大致上都是以笔墨为国家民族主义下的文化认同符号,来因应各个不同的时代情境。例如“国画”一辞在20年代的出现,系因应着当时中国试图脱离半殖民之困境的迫切需要;[35]黄宾虹与傅抱石在中日战争期间将笔墨生气的探索与救国工作加以等同,亦显示着在国难紧迫关头下所有文化力量须立即予以落实的巨大压力。90年代末期笔墨之作为民族文化认同符号,它所面对的新情势则是全球化趋势中地域文化如何生存发展的问题。在此情势中谈中国笔墨之文化认同意义,它的前提自然是在坚信地域性不能被全球化趋势所牺牲。如此的立足点固然有许多史实可以依据,让人相信由众多地域文化所共构之多元性正是人类文明的珍贵遗产;[36]但是,地域性文化在未来的发展空间,在肯定不至于完全被牺牲的情况下,究竟可以保留多少?这才是关键问题。

此地域性的讨论还牵涉到国家民族主义的问题。后者虽在20世纪中曾经扮演绝对优势的主导角色,但在全球化的近期趋势中,亦正在快速地贬值、退潮,不仅显得格格不入,甚至成为欲除之而后快的障碍。在此新情势中,国家民族主义势必无法继续留存,但必须代之而起的某种新的“地域——世界”关系却也尚未成形。这个新关系将来会以什么面貌出现,可能是21世纪最令人期待的新局。中国笔墨之作为民族文化认同的符号,在面对未来的考虑中,是否需要作“底线”式的坚持,也值得再加思索。

原载于《朵云》第五十四集,关于笔墨的争论

注释:

[1] 关于这个议题的讨论很多。如:吴冠中《笔墨等于零》,《明报月刊》,1992年,第85页;万青力《无笔无墨等于零——虚白斋明清绘画论稿》,收在其《画家与画史:近代美术丛稿》,杭州中国美术学院出版社,1997年,第80至88页;张仃《守住中国画的底线》,《美术》,1999年第1期,第22至23页、第25页。

[2] 见刘骁纯《对现代水墨画的回顾与思考》,《雄狮美术》,第277期(1994年3月),第69至79页。

[3] 参见方闻《赵孟頫:书画本同》,收在《赵孟頫研究论文集》,上海书画出版社,1995年,第243至253页。

[4] 语出《画旨》。见王永顺编《董其昌史料》,上海华东师范大学出版社,1991年,第110页。

[5] 石涛《画语录》,《变化章第三》,见《中国画论类编》,台北河洛图书出版社,1975年,第149页。

[6] 请参见拙著《董其昌婉娈草堂图及其革新画风》,《中央研究院历史语言研究所集刊》,第65本,第307至332页。

[7] 《董其昌史料》,第108页。

[8] 最典型者可以陈衡恪为代表。见其《文人画的价值》,收在何怀硕编《近代中国美术论集》,台北,艺术家出版社,1991,第449至452页。

[9] Cf. Hao Chang, Chinese Intellectuals in Crisis :Search for Order and Mean¬ing, 1890-1987 (Berkeley: University of California Press, 1987)。

[10] Lloyd E. Eastman, Family, Fields and Ancestors: Constancy and Change in China’s Social and Economic History, 1550-1949 (New York & Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 195-202。

[11] 参见费正清、刘广京编《剑桥中国晚清史》(下卷),北京,中国社会科学出版社,1993,第637至640页。

[12] Cf. James Cahill, The Painter’ s Practice: How Artists Lived and Worked in Traditional China (New York: Columbia University Press. 1994),第32至70页。

[13] 书画家在上海鬻字卖画的例子很多,如见陈定山《春申旧闻》,台北,世界文物出版社,1971再版,第130、155、181页。关于此时的润例,郑逸梅曾有短文讨论,见其《郑逸梅选集》,哈尔滨,黑龙江人民出版社,1991,第二卷,第441至443页。

[14] 在20世纪初大部分较知名的艺术家大都以任职学校为常态,留学归国的艺术家尤多如此。见鹤田武良《留欧美术学生一近百年来中国绘画史研究之一》,《美术研究》,第369号(1998年),第239至257页。

[15] 关于新城市社会精英的文化与价值观,以在上海租界者表现最为突出,参见熊月之《上海租界与上海社会思想变迁》,《上海研究论丛》第2辑,上海社会科学院出版社,1989,第124至145页。

[16] 许志浩《中国美术社团漫录》,上海书画出版社,1994,第8至176页。

[17] 林风眠便曾批评艺术没有参与五四运动之中。见其《致全国艺术界书》,收在林风眠《中国绘画新论》(香港,富壤书房,1974),第44页。

[18] 高剑父《我的现代国画观》,台北德华出版社,1975,第24页。

[19] 上文曾提及1917年在北京中央公园所办之展览即是为了救济京城地区的水灾。而如上海书画善会也是将慈善功能直接标示在会名之中。

[20] 启功《启功丛稿·题跋卷》,北京中华书局,1999,第74至75页。

[21] 在一些综论现代绘画发展的论著中,溥心畬经常只占很小的篇幅。如 Richard Barnhart et al. , Three Thousand Years of Chinese Painting (New Haven & London: Yale University Press, Beijing: Foreign Languages Press, 1997) , p. 312。

[22] 参见拙著《风格与世变》,台北,允晨文化,1996,第263至337页。

[23] 关于高剑父与岭南派在此国难期间的表现,参见Ralph Croizier, Art and Revolution in Modern China: The Lingnan ( Cantonese) School of Painting, 1906-1951(Berkeley, Los Angeles, London: University of Cal¬ifornia Press, 1988), pp. 142—64 o

[24] 徐悲鸿《〈八十七神仙卷〉跋一》,收在徐伯阳、金山合编《徐悲鸿艺术文集》,台北,艺术家出版社,1987,第354页。

[25] 徐悲鸿《新艺术运动之回顾与前贍》,《徐悲鸿艺术文集》,第429页。

[26] 关于黄宾虹困居北京时期的心境,可见于裘柱常《黄宾虹传记年谱合编》,北京,人民美术出版社,1985,第71至88页。

[27] 汪已文编《宾虹书简》,上海人民美术出版社,1988,第10至11页,第13至14页:1941年,1945年由北京致朱硕英函。

[28] 傅抱石《中国绘画“山水”“写意”“水墨”之史的考察》(1940年作),见叶宗错选编《傅抱石美术文集》南京,江苏文艺出版社,1986,第252 页。

[29] 《石涛上人像》之图版可见于《名家翰画》,45期(1993年10月),第 20至21页。

[30] 见其1940年所撰之《从中国美术的精神上来看抗战必胜》,《傅抱石美术文集》,第225至227页。

[31] 此语及毛泽东的批示,取自水天中《中国画革新论争的回顾》(下篇),《中国现代绘画评论》,太原,山西人民出版社,1990,第47页。对整个论争的评述,可见其第44至47页。

[32] 吴冠中,前引文,第85页。

[33] 见刘骁纯《对现代水墨西的回顾与思考》,《雄狮美术》,第277期 (1994年,3月),第77页。

[34] 张仃,前引文,第22至23页。

[35]见水天中《中国画名称的产生和变化》,《中国现代绘画评论》,第54 至61页。

[36]郎绍君,《廿世纪中国画面对的情境和问题》,《艺术家》,第296期 (2000年,1月),第303至304页。