阿特新闻

郭伟其:瀑布下的狮子——关于象征图像与纯粹形式的思考

时间:2023年10月07日 作者:郭伟其 来源:魯園

除了在历史上每隔一段时间就随着纳贡等原因突然复现的写实狮子图像外,中国传统狮子图像也在形式上具有惊人的相似性,这说明动物分类学固然是表现猛兽的基础,文化上的基因同样造就根深蒂固的视觉思维。

大约两千年来,狮子这种中国本土所没有的动物,频繁出现在墓室壁画、石刻雕塑、建筑构件、画像石、卷轴画、纺织品、工艺品以及各种不同载体的图像之上,然而它们中的大部分却几乎都保持着相似的面貌,阔口大鼻,巨眼圆睁,獠牙外露,带着漩涡形的鬃毛与尾巴……总而言之,这并不是任何一种在现实世界中能够找到的动物。但奇怪的是人们却都对它毫不感到陌生,舞狮人手中所舞动的狮头正是代表着人们最熟悉的传统形象。

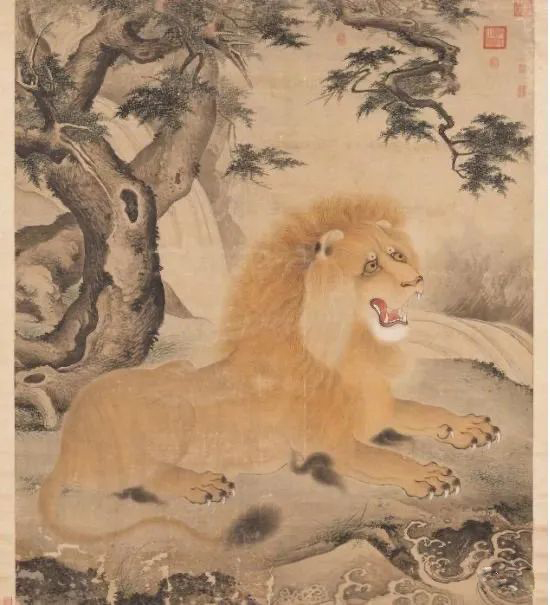

在中国传统画家中,也不乏描绘此类狮子的名手,最典型的当属活跃于清乾隆年间,对日本产生重大影响的浙江画家沈铨。雍正年间,他曾应日本天皇之邀,携弟子东渡作画三年,形成“南苹画派”,在日本美术史上留下重要印记,深刻影响了圆山应举等一批日本画家。有趣的是,沈铨的画以写实闻名,他所作的竹鹤松鹿等无不以细节呈现出各种动植物的姿态样貌,然而同为他的代表作的狮子画却仍然充满了对这种“神兽”的想象。

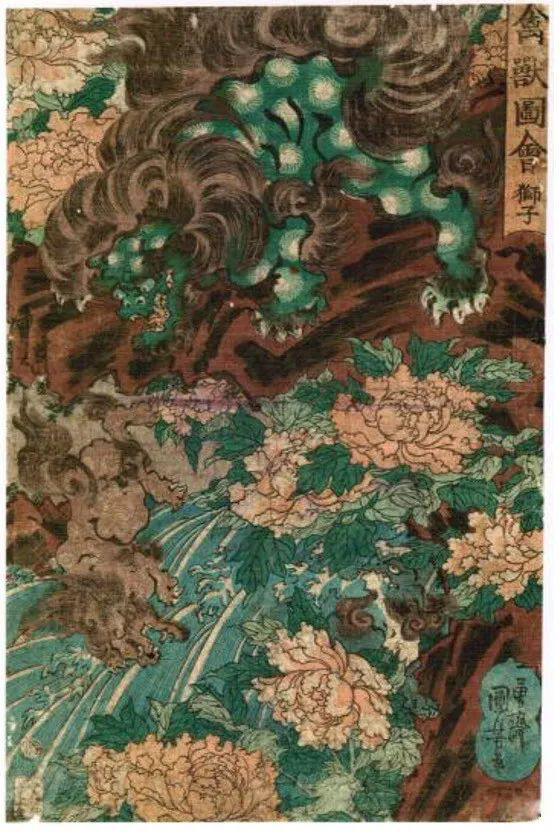

以日本神户市立博物馆藏,沈铨作于1756年的《狮子戏儿图》为例(图1)。[1]他所画的母狮没有了雄狮头上的鬃毛,但其他地方仍然保留了传统狮子的特征,尤其显眼的是他为了突出狮子的年龄还特地在耳朵边添上一长缕白毫,似乎是作为“眉寿”的直观象征;两只小狮子尽管没有白毫,但其尾部和母狮一样,在末端有一团绒毛,如绣球一般。沈铨此期所作的类似狮子图还有不少存世,大体上皆为这种面貌。日本大和文华馆所藏另一位旅日华人画家宋紫石的狮子图也是典型的例子,他在题跋中写道:“此狮子图,平贺先生秘藏。蛮兽谱中所载与世之所画者异,盖蛮人之写生云。”[2]此图中的狮子可能是根据西方图谱绘成,尽管画家自觉颇与“世之所画者”不同,其基本形貌却仍然不脱传统狮子形象的窠臼。事实上,早在17世纪就已经有来自西方的《动物图谱》在日本流行,其中就有描绘狮子的铜版画,并且这些图谱也影响了小田野直武等画家创作出较为接近现实的狮子图。不过,直到19世纪末日本人所喜爱的仍然以传统狮子形象为主,浮世绘等通俗版画中的狮子图像仍然广受欢迎,如平木浮世绘财团藏《禽兽图会狮子》等作品可为明证,下文还将对其相关形式问题作更具体的探讨。在这种情况下,当小林清亲、竹内栖凤这一类描绘写实狮子的画家刚进入日本画坛时并没有马上得到承认。然而,一旦这类画家的写实作品在日本成功展出,就马上受到了将博物学视为西方知识代表的中国革命党人的欢迎,成为“唤醒中国”的重要图像。

图1 沈铨《狮子戏儿图》,绢本设色,1756年,神户市立博物馆。

『不滅のシソボル 鳯凰と獅子』,日本写真印刷株式会社,2011年,第126页。

『不滅のシソボル 鳯凰と獅子』,日本写真印刷株式会社,2011年,第126页。

作为20世纪早期留日画家的代表,何香凝有条件接触到各种风格的狮子图像,她有一批作品以写实风格描绘了瀑布下的狮子与老虎,所体现的却是传统狮子画的构图特征。值得注意的是,舞狮表演的规定程序中就明确包含了过桥、戏水等固定环节,这是自然界中罕见的情景,却不时出现在20世纪初的猛兽图像中,不管是代表现代画法的写实图画,还是代表古代民俗的传统图像,甚至是在富于装饰性的应用美术当中。(图2)很明显,在技法方面,与高剑父、高奇峰等广东画家一样,何香凝的作品在单个造型上摆脱了传统狮子、老虎的画法,直接从博物图及田中赖璋、竹内栖凤等画家那里汲取营养,从中所体现的是一种全新的活力,是一种与旧传统撇清关系的决心,这一点与她对松竹梅题材与题跋的接受截然不同。如果进一步探讨这个问题,则可发现形式组合的图像结构超过了单个猛兽图像所适用的意义范围,从而使讨论的问题变得更加复杂,也更容易意外留存往昔的痕迹:接受过专业训练的艺术家或许有意地提醒自己在创作中选择现代图像,但传统的遗存却不知不觉地隐现其中。

图2 歌川国芳《禽兽图会(狮子)》,大判一枚,35.6×23.5,1839—1834年,平木浮世绘财团。

『不滅のシソボル 鳯凰と獅子』,日本写真印刷株式会社,2011年,第103页。

作为一个具有概括性的艺术史案例,我想提到1910年的一件表现瀑布下猛兽出没的图像《山水瀑布图》。这个目前通用的标题实际上更加衬托出这头狮子的尴尬境地,这个场景看起来就像是一则寓言,以富于拼贴感的形式组合讲述着有关猛兽象征意义含混不清的变迁史。从这个意义上讲,这件作品或许并非足以代表画家最高艺术成就的典型之作,但却是一个可以借以讨论艺术家创作思维与图像生成逻辑的绝佳案例。

这是一件绢本设色立轴,高96厘米,宽40厘米,现藏广州艺术博物院。(图3)占据画面上方的是一道雄壮的瀑布,从画幅右边奔泻而出,飞流直下如银河,于是汇成了画面下方湍急的河水,在两岸坚硬的石块以及溪流中的碎石之间碰撞出浪花与白沫。一头狮子,如同传统山水画中的点景人物一般,匍匐在石块之上,似乎与周围的景色格格不入。这头不起眼的狮子仿佛自己也搞不清楚为什么会出现在这里,它对着溪流咆哮,如果不是在与惊涛拍岸的溪水争鸣,那么必定是在发泄自己的困惑了。当然,它也有可能像一些20世纪初的漫画中的老虎一样,面对洪水或海浪不知所措,可是它看起来并不像那么瘦弱。[3]因此,这个图像组合的形式资源还应该主要在于狮子与水的关联,只是其中有些属于狮子图像的独特语言,有些则不免与老虎及其他动物图像共享形式组合的传统。换言之,若要探究狮子与水的组合存在何种意义,需要分解成若干层面加以检讨:(1)传统图像中狮子与水的固定搭配,具有某种特属于狮子图像的功能;(2)中国装饰艺术史上可见各种动物与水的组合,狮子只是其中一种,这已经涉及部分纯粹的装饰传统,比如将本应是老虎的位置替换成狮子;(3)基于以上两种传统的任何一种,或是两种传统的混合,从而形成狮子与水的纯粹形式组合。以下就这几点略作展开。

.jpg)

图3 何香凝《山水瀑布图》(瀑布下的狮子),绢本设色,96×40厘米,1910年,广州艺术博物院。

如笔者在其他论述中所谈到,在传统的狮子图中喜庆的卷毛狮子往往是在河边或桥上嬉戏,向水中照见自己憨态可掬的模样;在晚清的狮子舞中,也往往有专门的环节,展现狮子戏水的矫健身姿。民国时期描述舞狮的段落中就有这样的场景:

舞狮艺术,莫妙于滚球。看它蹲在台上,似睡非睡,似醒非醒的时候,把一个绒球吐了出来,一会,又吞了进去。那一吞一吐,当然有一条小绳,紧紧牵住。但是,那小绳尽有丈把长的,只轻轻用手一牵,即便跃入嘴里,那些妙技,真是比较庄子所说“丈人乘蜩”,更觉微妙许多。其次,就是狮子过桥。那桥不论离水多少远,舞狮的人,能够把狮头猛然投入水里,当着离水间不容发之际,双手又把狮头接了回来。[4]

读者可以看到,除了狮子与水的组合,狮子与绣球的组合同样具有可供参考的典型性。关于这里所说最妙的“滚球”,笔者在其他文章中提到1903年4月《新民丛报》的封面上,那头表现为博物学画法的雄狮扑向了半空中的“地球”,这实际上也呈现了由滚绣球的舞狮转向自然画法的一种表现机会,在那幅封面画上读者很难进一步解释狮子扑向地球是什么含义(这些意义大多出于后来的叠加),但这种由传统直接导向现代的画面情节却吸引着画家去做近乎纯形式的实践。1910年,陆士谔在其小说《新中国》中梦想了立宪推行四十年后繁荣的中国,其中也提到了狮子滚绣球的图像与意义:“大马路中心一座灯牌楼最为辉煌夺目,搭有五丈多高,上面装的尽是五色电灯,足有十万多盏。那牌楼式搭成狮子滚球样子,远望竟是只雄狮,在那里扑球,取雄狮独霸全球的意思。近瞧则都是些祝颂句儿,什么中国万岁,国会万岁等,不一而足。点齐了火,其光亮直照到十里开外。”[5]在小说的语境中狮子滚动的绣球无疑指代地球,而这只雄狮不仅仅成为地球上的霸主,简直已经成为宇宙中的强大力量。然而这种象征意义在1903年是否已经完全成立,实际上还需打一个问号。

今天的读者很容易在数据库上检索到全球各地的狮子图像,包括狮子与球形物体的组合。前现代时期的欧洲普遍认为狮子是可以睁着眼睛睡觉的动物,最适合护卫守门的工作,早在公元1世纪就出现了狮子与球体的组合,据说让狮子前肢踩在球上正是为了防止狮子睡着。[6]相比之下,中国的狮子图像虽然出现得很早,但翻遍“雕塑史”会发现直到辽金以后才有了狮子与球体的组合,进入明清之后狮子与绣球成为了标准配置,不管是作为镇守的石狮子还是作为舞狮活动中的导引元素。

在今天看来,“狮子滚绣球”这个形式组合是中国传统狮子雕塑、绘画、刺绣、陶瓷等造型艺术中堪称最成熟的固定搭配了,在图像志词典中早就已经被赋予了祥瑞的意义。威廉斯[C.A.S.Williams]20世纪30年代编写的《中国艺术象征词典》对“狮”[Lion]条目的介绍可代表当时的一般印象:“‘耍狮子’是一种中国常见的娱乐活动。它由两个人钻在五彩斑斓的布制或纸制的狮子道具里舞耍,另一人则拿着颜色艳丽的大彩球在前面逗引。这个球可能象征太阳,即自然的双重力量的卵形符号,或只是象征一颗宝石。有一个古老的传说,谈到狮子从脚掌分泌乳汁,因此,村民们把空心的球放在山冈上,结果,喜欢戏球的狮子把一些乳汁留在了球里,村民们便唾手可得了。公狮子通常被表现为戏球的模样,而母狮子则通常与幼崽在一起。双狮戏绣球是一种常见的图案,它与二龙夺珠具有相同的意义(参见龙和文殊)。”[7]从中读者不难发现有些知识来源含混不清,甚至类似强词夺理,似乎直到20世纪初仍然有不同的意义借助各种机缘叠加上来。

图4 明十三陵牌楼柱础。

图5 清代锦纹椅披上的狮子图像

北京明十三陵牌楼柱础上既有立体雕刻的狮子蹲伏其上,也有浮雕的双狮戏珠装饰侧面,与之组成一组装饰浮雕系列的还有波涛中翻腾的龙。浮雕以俯视的角度,在一个装饰框中表现了两只卷毛狮子呈对角对称式地围绕着正中间一颗圆珠,珠子上绑着长长的飘带,弯弯曲曲地延展到装饰框的边上,与狮子一起构成规整的图案;饰板的下边框上雕刻着如同长卷山水画般的远山,似乎要将观者从纯粹装饰的期待中拉回现实世界,提醒观者这仍然是一幅颇具写实倾向的图画,表现了两头狮子在空中飞舞嬉戏。(图4)[8]此类例子数不胜数,从清代锦纹椅披上的狮子绣球图像(图5)上可见一斑,这两头跃然红底之上的蓝色狮子面对面地扑向置于它们前方那个装饰着彩带的绣球,从比例、姿态上看都让人联想起《新民丛报》上的那头狮子。如前文所言,这种极富装饰性的蓝色狮子属于“图像的图像”或“模仿的模仿”,是前现代时期见怪不怪的常态,而这个组合在舞狮活动中同样也是流传上千年的标志性节目,很难分清是造型艺术在前还是行动表演在先。甚至在19世纪中叶日本画家狩野一信一幅五百罗汉系列挂轴上,就在画面中间偏右的远景中,也表现了一位罗汉将带有彩带的绣球抛向一头狮子以组织争斗的场景;这头绿色带涡状图案的卷毛狮子正如前面章节所提到的,好像从神话世界或装饰世界来到这个现实世界,它正和这个世界的老虎和熊扭打在一起,此时听到罗汉的召唤,回过头来举起右前臂准备想要接住那个彩球。(图6)这幅图画展现了五位罗汉各显其能向各种从轮回中转世的动物说法的场景,从下往上看第一位罗汉正在向两头鹿和一条白犬诵读手卷上的经文,第二位拉开腹部向一群猴子展示佛像,第三位则口吐祥云显出佛祖;最上方的两位,其一对着书册诵读经文,其一向狮子抛出彩球使其免于争斗。[9]可见对于狮子而言,彩球的抛出已经带有与诵读经文展现圣像同等重要的意味,传统狮子图像的这一组合要素成为了说法的关键所在,其意义承载的复杂性不言而喻。在同一套图中还可见到狮子如同猫狗般受到飘带或彩球逗引而翻滚撒娇的场面。

图6 Kanō Kazunobu,《五百罗汉》系列之一,绢本设色,1853—1863年,172×86厘米,东京Daihongzan Zōjōji 藏。

见Robert T. Singer, Kawai Masatomo ed. The Life of Animals in Japanese Art, Princeton University Press 2019, p.77.

见Robert T. Singer, Kawai Masatomo ed. The Life of Animals in Japanese Art, Princeton University Press 2019, p.77.

这种影响到整个东亚地区的图像知识同样是中国民众所熟悉的,在如此厚重的历史文化积累之上,在1903年的封面图画中,狮子形象得到新的替身,而形式组合保持不变,此时图像意义却发生了颠覆性的重构。事实上,从《华文日报》的批评上就可以看出当时不管是编辑还是普通民众都受传统惯性影响直接将其指认为狮子滚绣球的变体。到了1910年,陆士谔的小说《新中国》透露出这种指认又已经被赋予新的意义:“那牌楼式,搭成狮子滚球样子。远望,竟是只雄狮,在那里扑球,取醒狮独霸全球的意思。近瞧,则都是些祝颂句儿,什么‘中国万岁’‘国会万岁’等,不一而足。点齐了火,其光亮直照到十里开外。”[10]在这里,绣球象征着地球,而扑向绣球的雄狮则成为征服地球的强大力量,由此民族自尊心得到极大满足。然而值得注意的是,这些意义大多是出于后来添加,而并非天生如此,这是一种象征意义与装饰意识的合作。

在何香凝笔下这头“瀑布下的狮子”身边,显然可以看到类似的例子,画家也许一时间没法解释清楚其象征意义究竟何在,但却在自身创作欲望、周围文化环境以及形式发展逻辑的共同作用下忍不住要去做这样的表达尝试。在这里,这头来自自然界的狮子进入了传统的图画世界,它象征着什么呢?画家只在画面的左边中部偏上位置留下了名款“香凝”二字,并钤“南海何氏”方文朱印,观者无从得知此画在社会网络中处于什么位置。但作为一幅与1910年猛虎图同时问世的作品,这件“瀑布狮子图”提供了一个让观者有可能反思图像的想象空间,从这一点来讲它比那件代表作在内容上甚至要更加丰富一些。1931年,何香凝为卖画筹款曾经出版过两辑《何香凝画集》,第一辑中的图6为《瀑中虎》,第二辑中的图6、图7均为《瀑布虎》。这三幅画风格类似,都是在瀑布下描绘一只略显突兀的老虎,似乎在博物学上能够解释老虎与瀑布水流的环境组合,但在风格上却颇有拼凑感。[11]值得注意的是,在目前著录年代的猛兽作品中“瀑布下的狮子”甚至要早于“瀑布下的老虎”。因此,实际上与其说这类狮子图是受到对老虎自然环境之现代表现方法的影响,倒不如从传统图像中寻找它的渊源。

(174).jpg)

图7 何香凝《山水》,绢本设色,110×39厘米,1920年,何香凝美术馆。

(165).jpg)

图8 何香凝《青山松瀑》,纸本设色,177×47厘米,1938年,何香凝美术馆。

构成这个形式组合的元素中,不仅有现代画法的狮子,还有介于当时中国画法与日本画法之间的山水瀑布。观者或可通过何香凝的另外几件作品进一步检查这件作品中有趣的问题。1920年的《山水》(图7)呈现出很多绘画技法上的共性,尤其是从日本画家那里借鉴到的手法。一道瀑布仍然从画面上方的悬崖落下,画家先用淡墨干笔刷出瀑布的基本形状和肌理,然后以白色颜料调水布染;画面下方那条汹涌激扬的溪流也显示出同样的技法,两边的石块以及遍布溪流中间的碎石都用浓墨侧锋勾勒,用斧劈皴塑造其阴阳向背与肌理效果,接着在石头上补上青草和苔藓;更典型的是水纹与浪花的描绘技巧,先以淡墨勾线晕染,之后用白粉刷出层次,最后用浓稠的白色点出浪花中的白沫,两幅图都采用了甩动毛笔将细碎的白点挥溅在画面上的手法。

在1920年《山水》中,瀑布下观瀑的是两名身着儒者衣冠的文人逸士,这就与1910年《山水瀑布图》中的狮子形成了强烈的对比。1938年的《青山松瀑》图(图8)使用了更加回归中国传统文人画的笔法和色彩,为画面营造了不一样的诗情画意,然而在画面布局上与前两幅图画显然是一脉相承:瀑布依旧从上方右侧的山石间奔涌而出,落到画面下半部分汇成溪流,水纹的勾勒渲染、山石的斧劈削凿也仍然能看到画家熟悉的技法,但画面中没有文人游客,更没有匍匐怒吼的狮子。从20世纪20年代、30年代的这两件瀑布图可以看出何香凝在归国以后的书画交游中在画面形式上逐渐靠近传统文人画的取向,这一点读者在同期其他题材的作品中也很容易看到;同时这两件作品符合常规的面貌也更加彰显出1910年《山水瀑布图》的非同寻常之处。

图9 何香凝《狮子图》,纸本设色,124×100厘米,约1920年,广州艺术博物院。

画面中这个狮子图像,可见于后来的一些表现狮子的画作中,比如1920年的这幅《狮子图》(图9),画家似乎有意无意间采用了1910年《猛虎咆哮图》的部分画法,用上方的月牙标示出深夜的氛围,将狮子置于山坡边上的草丛之中,身体与头部皆呈正侧面,面朝画面的左边,与瀑布下的狮子一样容易识别的特征就是狮子全身以深棕色布染,并在鬃毛的表现中用白色逐条勾勒出许多细线,似乎表现了狮鬃在月色下的反光。这一效果返回到1910年的《山水瀑布图》固然也可理解为月光,但更像是一种实验性的“移植”,将这样一种狮子怒吼的类型拼贴到受日本画家影响的传统山水画中。这或许意味着1910年与1920年这两个狮子形象中所隐藏的与传统因素的对抗——笔者曾经比较过传统狮子图像与老虎图像的根本区别,认为传统狮子图像更具装饰性与偶像性,而这里在表现自然狮子形象的同时,也试图将其置于一个更具时间性或瞬间性的自然环境之中。

二

狮子是怎样与水发生关系的呢?就如同狮子与球体之间的关系,这个问题同样需要专门的篇幅进行研究,但例举历史上几个关键节点将有助于在今天思考20世纪初的猛兽图像。

写实画法的狮子和流水组合出现的例子,当然也并非是迟至1910年才首次出现,而是曾在不同的作品中呈现出写实程度的高低层级。相比之下,与水流相组合的狮子,仍然更多地体现为传统狮子的形象,甚至与装饰纹样不无关系。18世纪沈铨、宋紫石、狩野永德(图10)、彭城百川(图11)、曾我萧白等中日画家笔下的传统狮子无一例外都与水流或瀑布结合在一起。但另一方面,写实狮子图像在古代的留存却同样与流入明清宫廷的西方博物学不无关系,在一定程度上为何香凝的写实狮子提供了先例。

图10,狩野永德《唐狮子图屏风》(左只),纸本金地着色,223.6×453.5厘米,日本宫内厅之丸尚藏馆。

《不滅のシソボル 鳯凰と獅子》,日本写真印刷株式会社,2011年,第84页。

图11, 彭城百川《天台山中石桥图》,纸本设色,每面171.6×92.2厘米,1751年。

《不滅のシソボル 鳯凰と獅子》,日本写真印刷株式会社,2011年,第98页。

近些年来,研究者关注于一系列明代宫廷绘画中的写实狮子图像(图12),不仅包括卷轴画,还包括若干浮雕作品;并且对这一系统的写实图像流传作出了合理的解释:“类似周全《狮子图》那样呈现真实狮子形象的艺术作品往往出现在有西域国家进贡狮子的时代……周全《狮子图》中的狮子更是高度写实,表现了很多此前写实性狮子雕塑及绘画作品中所不具备的细节,眼睑及眉斑部位尤其细致,躯干上的短细毛、前肢肘部的长毛及位于头、颈、胸腹部位的鬣毛也均刻画入微,代表了古代写实性狮子绘画的最高水平。根据图中细节可以判断狮子的品种:该狮头部鬃毛较短,耳朵能够完全外露而不被鬣毛遮盖,眼睛上部的眉斑清晰,前肢肘部鬃毛较发达,腹部有一明显褶皱,尾端的茸毛大而明显,这都接近亚洲狮的体貌特征,所绘应为亚洲狮。图中狮子腹部的鬃毛一直延伸至身体后侧,表明该狮可能是活动于中亚地区的狮子”(图13)。[12]这段文字以近乎动物学描写的笔调对周全的狮子图画做出详细的分析,在辨别狮子品种的同时,也让我想象到古代画家在20世纪之前的类似观察视角。除了将作品定为周全所制之外,这篇文章所征引的明清宫廷绘画都对笔者有所启发,但此处我重提以下这三件作品,更为关键的着眼点,是强调狮子与水流的固定组合。如同20世纪初的现代画家一样,这些写实狮子的形象来自于特殊条件下的博物学考察,但其所身处的环境却更多地受到传统画法的限制,画家本人或许并没有明确地意识到这一点。

图12 佚名《狻猊图》,绢本设色,212×178.6厘米,15世纪,台北故宫博物院。

图13 周全《狮子图》,绢本设色,123×198厘米,15世纪,东京国立博物馆。

台北故宫博物院所藏明代佚名画家所绘《狻猊图》,是一件水平很高的写实绘画,这头狮子无论从比例设置、头部刻画、身体描绘、皮毛质感表现还是淡棕黄色的渲染都与自然界的狮子相差无几,尤其是对细长而在末端长出毛簇的狮尾毫无传统狮子图像上惯见的夸张呈现。身体呈正侧面的狮子匍匐在地上休息,此刻正抬起头来朝它的前方张口吼叫。观者很容易注意到它周围的环境正是之前在传统狮子画中所熟悉的:在它身处的这块小土坡上,紧挨着狮身左后侧的是两株大树,形态技法上都极具从南宋延续到明代宫廷绘画的特征。与此处讨论的问题密切相关的则是从树后坡石上倾泻而下的一道流水,水流从狮子前方绕过其所身处的小坡右转,在画面的下方激起水花,几乎溅到狮子的右前爪上。画家能够描绘如此接近于自然实体的画作,很可能得益于中亚地区向明朝赠送雄狮的事件,然而在这幅写实程度极高的作品之中,也仍然能够见到传统狮子形象的顽固残留:狮子耳朵下面垂下的那两串浅色毛团在许多中国和日本的狮子画中都显而易见,这是在西方狮子图像中所不可能见到的;类似的细节还可见狮子四肢根部后侧的那簇深色长毛,同样是东亚传统狮子画中的显性特征。

清代画家高其佩的侄孙高秉在其出版的《指头画说》中临摹了一件高其佩的狮子画,(图14)并在旁边用文字说明:“公尝画一兽,似虎非虎红黄色,面长方有騣鬣,两耳白毫拖地,尾细而长,尾梢有毛团坚结成毬。未加题跋。人多骇以为怪。乃雍正年间在御园所见狮也。指画不能遍见,秉抚此式,以公同好,愿共见真狮相也。”这段文字在狮子形象的描写方面倒是与图像高度吻合,图中的狮子蹲坐在地上,回头望向身后,其身躯与尾巴的刻画都没有传统狮子画的那种夸张表现,而是接近于真实狮子;其头部的描绘也具有一定的写实特征,尽管鬃毛弯弯曲曲略显疏松,但也类似于狮子的自然形态。特别值得注意的是,对其“两耳白毫拖地”的描绘也与文字高度吻合,显然与写实的狮子形象是存在巨大差异的,唯一可解释的原因就是传统图像的力量,这种情况也可反观于上述《狻猊图》。跟宋紫石一样,高其佩也明言自己所绘的是写实的“真狮相”。

正如上文所引,明代锦衣都指挥周全的一件狮子图,描绘一头身体呈全侧面的狮子蹲伏在地上,头部左转,正面朝向画外,在它身边还有三头小狮子嬉戏玩耍。这头狮子没有像上述《狻猊图》一般的“两耳白毫”,腿部也没有类似长毛,这或许进一步反映出对物写生的职务优势;不过小狮子则如同传统太狮少狮图一般,只是表现为体型缩小的雄狮,在这个细节上仍然与传统母题脱不开关系。值得注意的是狮子身后仍然有松树竹子以及流水浪花,这似乎成了一种颇为固定的搭配。清代宫廷画家张为邦的狮子图很可能是对周全作品的装饰化仿造。(图15)他笔下的这头狮子同样身体呈全侧面位于画面前景,头部仍然向左扭转朝向画外,只不过扭转的幅度加大了些许;从右向左甩动的尾巴动态相似,只是略抬高了一点;其他如腹部鬃毛的表现如出一辙,是讨论两幅画之间继承关系的有力证据。虽然这幅画中略去了三只小狮子,但狮子身后的松树、竹子、流水、浪花,尤其是画面最左方同样无端溅起的水花无不提醒观者两幅画之间的关系。画家对装饰性充满了兴趣,即便画面因此显得呆板,但却透露出一种企图规整画面秩序的努力,同时体现传统“艺术意志”的是他重新恢复了狮子双耳的白毫,并将其加以突出,它们又被描绘得如同松鼠尾巴一样厚实整齐,并且在色调上与鬃毛明显区分开来。同样值得注意的还有清宫西洋画家郎世宁的《太狮少狮图》,画面中的狮子与其说来自西方图式,不如说更倾向于传统的表现意图,在努力向传统狮子形象靠拢的同时这位西洋画家也没有忘记在狮子的身后绘上一条流水。

图15 张为邦《狻猊图》,绢本设色,175×238厘米,17—18世纪,台北故宫博物院。

我试图用这几个例子说明:写实狮子与水流的组合并非没有,狮子水流的图像组合也并非与象征意义毫无关联,但在中国古代显然是来自更加具有装饰性的传统母题,并且常常在不知不觉中就透露出旧有的传统。于是,对于狮子瀑布或狮子流水组合最典型的表现,还需回到传统瑞兽图画中来观察,甚至连带着可以对貌似更加符合自然组合的老虎瀑流组合做出重新考察。

三

明代李东阳在《怀麓堂集》文后卷十二中有这样一段“记龙生九子”的文字:

龙生九子。不成龙。各有所好。囚牛龙种。平生好音乐。今胡琴头上刻兽。是其遗像。睚眦。平生好杀。今刀柄上龙吞口。是其遗像。嘲风。平生好险。今殿角走兽。是其遗像。蒲牢。生平好鸣。今钟上兽钮。是其遗像。狻猊。平生好坐。今佛座狮子。是其遗像。霸上。平生好负重。今碑座兽。是遗像。狴犴。平生好讼。今狱门上狮子头。是其遗像。赑屃。平生好文。今碑两旁龙。是其遗像。蚩吻。平生好吞。今殿脊兽头。是其遗像。昔在弘治间。泰陵尝令中官问龙生九子名目。因忆少时往往于杂书中见之。仓卒不能悉具。又莫知所出以询之……[13]

李东阳自称这九种由龙演化出来的物种可见于更早的杂书,但却未能引经据典,或许这也可视为明代早期对这些神兽图像的总结,而这种表述不仅对中国民间文化影响深远,在日本也同样得到传播和沿用。[14]特别有趣的是,在这九种龙的“亚种”之中,狮子的形状出现了两次,一次是所谓“狻猊”,它被界定为“佛座狮子”;一次是所谓“狴犴”,它被界定为“狱门上狮子头”。这意味着最迟到明代,狮子图像的装饰功能已经相当稳定,难怪绘画中出现的狮子常常与器物原型难舍难分、纠缠不休。典型的例子如明代《念佛法门往生西方公据》版画中的三只“狮子”,以及《释氏源流》彩绘本中琉璃般的“真实狮子”。另一方面,这些狮子与龙的密切关系,或许也是其与水构成组合的原因之一,但更关键的内在因素还应在其装饰属性。

狮子老虎及其变体最迟在汉代就已经出现在诸如青铜器与陵墓石刻之类的艺术形态中,日本学者关野贞早在1938年以前就已指出相关问题:“以虎作为装饰较困难,产生之结果亦不及狮之意趣之自由变化。或出于此缘故将虎用于建筑之事例有则有之,但与狮相比数量极少,从而遗物亦较稀少。”[15]有趣的是同一时期编辑中国象征词典的英国人威廉斯则引经据典地提供了貌似相反实则相关的另一个视角:古兰特[Gulland]的《中国瓷器》[Chinese Porcelain]认为“狮子似乎不像老虎那样受到中国人的高度关注,这或许是因为他们对它并不那么熟悉;狮子通常被表现为戏球,这似乎说明,他们更多地将之归到了神话的那一类”;而安德森[Anderson]的《不列颠博物馆日本画中国画目录》[Catalogue of Japanese and Chinese Paintings in the British Museum]则注意到“艺术家所表现的狮子绝不是可怕的猛兽,尽管它有着大大的眼睛和凶猛的面容。常见的狮子形象是披着优美蜷曲的鬃毛,在牡丹丛中玩乐,或者像小猫似的与神珠纵情嬉戏,就像欧洲纹章中其弟兄的图像那样毫无伤害性,甚至不太像是真正的‘森林之王’”。[16]这几位学者的不同观察,大概是基于他们所处理的材料或为建筑雕塑、或为陶瓷绘画,这些媒介上出现狮子老虎的比例也许存在差别。但更重要的是,他们共同强调了两种猛兽图像传统的截然不同,一位神话的动物,一为现实的动物。

正如图像理论家所讲,“图像好似人类意识之蝶,从一种媒介飞到另一种媒介,这一刻在语言中出现,下一秒在绘画和摄影中,随后又在钢铁、石头或钢筋混凝土的雕塑中出现”。[17]在古代世界,这种图像传播也不容忽视。如果要了解其系列图像在一般文化史中的作用,或许继续考察一下存世纺织品也会是一个有效的途径。在东汉织锦纹样上可以见到与博山图线描类似的场景,老虎、熊和其他猛兽穿插在山水、树木和云气之间。云气的生成,是早期大量猛兽图案的固定搭配,比如出土于新疆尼雅遗址汉晋时期的“安乐绣文大宜子孙锦”,其上遍布虎豹形象,这些形象或许也包含有狮子的图像因素,值得注意的是这些猛兽形象的置身之处正如研究者描述:“汉锦图案中时代特色最为鲜明的是云气动物纹。各种祥禽瑞兽、仙人神异成为纹样的主题,云气则变成联系主题纹样的基本骨架。”[18]在艺术形式的发展演变中,这些“云气”纹实际上也很可能孕育了狮子图像中的水纹。[19]例如上述张为邦的作品,是否在不经意之间回应了这种装饰性的组合,在这一类绘画中溅起的水花就好像是由冲撞到画框才发生的一般,完全不符合自然物象的逻辑,反而更应该从装饰艺术的视觉逻辑中做出合理的解释,这是一个值得继续观察的现象。

不难找到更加明显的例子,日本画家歌川国芳的一幅浮世绘版画《禽兽图会》(图2)中就描绘了三只几乎完全融入了整体装饰图案中的狮子,其中有一只如果不是有意地仔细辨认就很容易被忽略掉。从画面整体色调来看,上半部分呈现为褐色色块,其具象形象为褐色的山石之间嵌入一头青绿色身体,带有深浅棕色相间鬃毛与尾毛的狮子,左上角两朵淡褐色牡丹花之间有青绿色叶子相呼应;下半部分最主要的底色是青绿色,其具象形象表现为青绿色的瀑布流水以及牡丹叶子,中间嵌入一只全身深浅棕色相间的狮子,这头狮子正以一个非常别扭的姿势跃入水中(或者干脆说是掉落山崖),作为色块的呼应,右下角褐色山石中间还刻意布置了一个青绿色的葫芦状印章;第三只狮子就隐藏在右下角山石的左上角,它从山石的后面以及牡丹叶子中不可理喻地探出脑袋,脑袋是青绿色的,鬃毛是褐色的,似乎有意在颜色上呼应了前两只狮子。

从整个画面来看,刻画最精细的是热烈盛开的十朵牡丹花以及簇拥着牡丹的绿叶,这些牡丹的线条肌理似乎还呼应着狮子身上的小涡旋以及鬃毛尾毛等的螺旋状走笔。在这幅画中观者很难分辨到底何为主体,何为装饰。狮子的面部神态、身体姿态是具体成立的,但假如将其置于这个自然空间中,一切又变得不可名状。

再来看一个相关案例,1852年须原屋铃木庄太郎刊刻、千钟房发行的木刻图案集《新编栏间雏形》,(图16)顾名思义即收录了绘制于建筑装饰板上的图案小稿,其中就有落款为“贺七郎图”的狮子图画。虽然这一“雏形”是黑白单色木刻,但这两个狮子形象从动作、形貌、纹饰上看都与歌川国芳的那件浮世绘存在密切的关联——这只图像之蝶在版刻间飞舞,一直飞上梁间。两头狮子面貌凶恶,身上绘满了螺旋状纹样,叉开四肢,站立在瀑布的两边,相互顾盼。相比之下,尽管是被收录在图案集中,这两头狮子却被置于更接近自然的空间之中,从而也更加有力地揭示出在19世纪后期这一图像组合与装饰艺术之间的关联。

图16 贺七郎《狮子图》,木刻版画,见须原屋铃木庄太郎刊刻《新编栏间雏形》,千钟房1852年。

深受装饰史家阿洛伊斯·李格尔[Alois Riegl]的影响,20世纪初中世纪手抄本专家奥托·帕希特[Otto Pächt]曾经提醒观者:“你会发现,如果不是确实无疑,我们都避免使用一些具象性词汇。当然,这种克制显得很不自然。实际观看时,我们眼睛的反应完全不同。受原有知识的引导,我们的眼睛会有选择地观看:不仅看到图中的人形,而且还有石头和云朵。对此,忽视具体对象的观看方式常常是一种非常有效的矫正方式。如此一来,或许可以更好地描写观看印象……”[20]

呈现在观者面前的这件浮世绘正是如此,观者只有将其视为装饰艺术才能理解其中的形象与图画逻辑,当然它不可能来自任何欧洲中世纪手抄本的影响,而是来自构成东亚视觉文化的一般思想史与一般物质史。可以肯定的是,在明清时期包括服饰在内的绣品中,狮子与水纹装饰的组合对各阶层的画家来说并不陌生。以通行的官服、神衣或椅披上的纹饰为例,可以看到狮子总是被包围在各种神瑞符号之间,而水的元素则在图案组合中起到了统辖各种形状的作用。(图17)不妨设想,一旦画面中诸如此类的一些装饰元素组合具象化为自然世界中的物品和景观,一旦基本上呈现为平面图案的形状进入现实世界的时间与空间之中,将会带来怎样的形式母题的组合机会。甚至还可以注意到明清时期官方与民间瓷器上大量存在的狮子图绘,与这些传统狮子形象一起构成图案组合的,往往还有绣球、杂宝以及非常常见的飘带。这些环绕在狮子周围的带状图案其实与瀑布、水流等在形式上存在不容忽视的相似性。上文曾经提到明十三陵牌楼柱础上的双狮戏珠浮雕,狮子身边弯曲游动的飘带上刻有如同水纹一般的并排长线,飘带末端也常常如波浪般卷起,不难令观者联想到其在装饰上的共通之处。

图17 清代潮州平金绣上狮子与水的组合。

日本三得利艺术博物馆曾经举办过一个关于凤凰与狮子图像的展览,展览图录在编辑中很可能有意提醒观者注意这种具象形象与装饰艺术之间的关系,这给了笔者很大的启发。

就在歌川国芳《禽兽图会(狮子)》版画的下一页,读者可以看到两件江户时代的服装,一件是“牡丹扇面滝模样染缝振袖”,一件是“牡丹扇面滝模样绞缝振袖”(图18)。“染缝振袖”是在绿底上呈现了牡丹坡石丛中溪流穿行的场面,看起来就像一片花园风光。特别值得注意的是那件白底的“绞缝振袖”,以线条为主呈现了一个匪夷所思的场景。画面下方的主体位置布置了一座颇为写实的小桥,桥下有流水穿过,而在小桥的上方和下方也都有类似的水流形状穿插散布,观者可以顺其自然地理解为表现了山石之间、花丛之中的小桥流水。可是,仿佛在画面中飘浮不定的几个毛团似乎与这个场景格格不入。它们看起来就好像上述狮子头部与尾部的毛团形状,其上还装点了花朵与扇面饰件,只是不见了狮子头部与身体的具体形象。

图18 牡丹扇面滝模样绞缝振袖,18世纪末19世纪初,日本国立历史民俗博物馆。

《不滅のシソボル 鳯凰と獅子》,日本写真印刷株式会社2011年,第105页。

18世纪日本画家英一蝶的《瀑布狮子图》或许为这种图案提供了一个具象绘画的版本,在这幅绢本设色画中,一头传统狮子面朝画面的右边,蹲坐在瀑布下的一块大石头上,瀑布从立轴画幅的上方岩石上几近垂直地落下,水流冲击在狮子的头顶上又分成两条瀑布,仿佛成为狮子鬃毛的延伸。(图19)在这幅画中,瀑布与狮子融为一体,极大限度地将这两个装饰要素布置在一个类似现实场所的空间之内,只不过这头狮子为何蹲坐在瀑布之下,它为何任由流水冲击它的头顶,诸如这样的问题并没有在绘画中得到回答,这并不是画家的兴趣所在;但这幅画已经极其接近何香凝瀑布下的狮子所设置的场景,它们都是艺术家对形式的重新组合。

(160).jpg)

图19 英一蝶《瀑布狮子图》,绢本设色,95×40.9厘米,18世纪。

《不滅のシソボル 鳯凰と獅子》,日本写真印刷株式会社,2011年,第118页。

彭城百川《天台岳中石桥图》所表现的正是一只头系大红花,全身像舞狮一般披着长毛的狮子,正经过瀑布前的一座石桥,正面朝向观者正向下探着憨笨卖乖的大脑袋,似乎正在受到溪流的吸引,或者竟是在观看自己在水中的倒影——这也正反映了舞狮活动中狮子戏水的环节。与这种程度不一地融入装饰的狮子形象相比,曾我萧白那件对抗着传统画法的《唐狮子图》也有着异曲同工之妙。画家用在狮子身上的笔法与用在山石上的笔触没有什么区别,也刻意不用颜色将前景与后景、主体形象与周围环境区分开来,假如不是因为狮子略显滑稽的表情以及较有辨识度的四肢,这一动物形象就完全融入了山石流水之间。

同样的情况也可见19世纪初日本画家岸驹的《老虎波涛图屏风》,这件气势憾人的图画大概出自“龙虎图屏风”的传统。大约同一时期的俵屋宗雪、狩野典信都分别绘有此类屏风,通过与龙的图像结合,从而也形成了老虎与水纹波浪的图画组合。然而岸驹的这幅画与曾我萧白一样,几乎突破了具体形象的限制,画中的猛虎身处巨石之上、松树之后,探出身躯面对溅起的汹涌波涛做虎啸状。

这一图像组合还常常见于明清官服的补子图案之上,正如《三才图会》所示,(图20)各品级官员所拥有的图案大多由某种动物与水纹组合而成;相比之下清代官服实物上的补子图案甚至还要更加典型地体现出猛兽与水的组合特征。以清代武官补子上的老虎图像为例,这一猛兽就蹲伏在一块冒出水面的山坡之上,构成了一个权威稳定的图式,其所象征的独特意义不言而喻。清代补子上这种新的变化,看起来很可能造成了日用图像制作中的影响力,或者更稳妥一点讲这可能是清代到民国视觉文化环境的一个不可忽视的组成部分。

图20 上为清代中期二品武官服上的老虎补子,下为清代中期四品武官服上的老虎补子。

读者或许会由这些图像想起20世纪初《真相画报》中的漫画《大局阽危》(图21),其中的猛虎也蹲踞在岸上面对巨浪来袭,漫画家会不会从这一图像组合中获得灵感用以表现“陆沉”的景象呢?同样,这种图像组合的传统对何香凝创作“瀑布下的狮子”那种对着流水低吼的场景是否造成潜移默化的启发呢?(图22)在保留这些猜测的同时,这里需要强调的一点是一种更具有悠久历史,或许也更加稳定的跨文化、跨媒介传统——装饰性思维。在岸驹的老虎波涛图中,老虎的形象与巨石几乎融为一体,如果把图画置于远处观看,虎身上的斑纹就好像山水画上常用的披麻皴,从而与松树极其具象的描绘拉开了距离。这种画面处理方式与曾我萧白的狮子具有异曲同工之妙,都是装饰性思维的某种特殊体现,这是一种渗透在各种文化中的一般性思维,常常会在具象绘画的创作中悄悄地发挥作用。

图22 何香凝作品局部

并不是说狮子形象必定与流水瀑布构成图像组合,也绝不是表示狮子比其他动物更多见于与水的组合,但这一图像组合毫无疑问具有悠久历史并且深入到许多视觉传统中去。在调查中很容易产生这样的印象:体现在绘画创作中,日本画家似乎比中国画家对这一组合更感兴趣。包括在日本造成显著影响的清代画家沈铨,他在国内以花鸟画见长,也是因此受到日本赏识受邀访问的,可是他在国内并没有很多表现狮子的作品存世,而在日本他不仅以狮子画家闻名,还在其狮子画中形成了与瀑布流水的稳定组合。例如沈铨创作于1756年的《狮子戏儿图》、1758年的《狮子图》,都以长立轴的形式表现了一只狮子与两只幼狮在瀑布前嬉戏的场景。沈铨的学生宋紫石也以立轴形式表现瀑布狮子组合,在1768年的一幅《狮子图》上他声称画中的这个狮子形象是来自于欧洲画谱,的确从狮子鬃毛和尾部,以及身体比例、颜色体态来看跟传统狮子有不少差异,能反映出西方动物图谱的一些影响,但仍然显露出不东不西的一些混血特质。可以肯定的是,宋紫石所见到的西方粉本绝不是立轴形式,并且作为狮子图像组合的瀑布、山石也并非西方图谱所原有,而身处日本的宋紫石执着地将这些元素组合起来,正好说明了其在“一般思想史”中的重要性。

此刻,让我们再次回到何香凝的那件1910年的瀑布狮子图,同样作为旅居日本的中国画家,同样将得自西方画法的狮子图像嵌入瀑布流水之间,体现在其中的图像思维惯性或许远远大于刻意隐藏的象征含义。一般思想史,在图像学研究中可指观者在解释图像内涵时的历史定位范围,此时艺术家本人也有可能没有意识到这个深层含义。在这个研究领域最具代表性的学者潘诺夫斯基看来,一般思想史的意识“澄清了在任何特定时期和特定文化圈的世界观中什么是可能出现的,正如风格史限定了在特定语境或在任何时代中何种再现方式是可能出现的,以及类型史限定了什么是可以想象的。总之,我们可以说,风格史告诉我们,在历史变迁的过程中,纯形式是如何与具体的事实意义和形式意义结合起来的;类型史告诉我们,在历史变迁的过程中,事实意义和形式意义是如何与内容意义结合起来的;最后,一般思想史的意识告诉我们,在历史变迁的过程中,内容意义(如语言的概念或音乐的装饰音)是如何令人想起某种特定世界观的看法的”。[21]20世纪初期,对于旅居日本的广东画家来说,“一般思想史”具体指什么恐怕也是一个不容易厘清的问题,这也就是今天的图像学家感到无所适从的原因所在,但是毫无疑问的是这位广东画家正身处源自不同历史时期和地点的多种文化的包围之中,正如这头在晚清民国的报刊杂志中已经被唤醒,但却不知道自己身处何方的狮子一般,它对着溪流怒吼,向着水面唤起自己在传统世界中的身影。

作为沟通20世纪初中日一般思想史的重要机缘,有必要再次提及何香凝在日本女子美术学校的学习经历。多种材料证明,何香凝1909年进入女子美术学校“日本画撰科高等科”学习,是受到孙中山的派遣去学习制作包括军旗在内的相关革命物资设计。“撰科高等科”在女子美术学校就是指专门传授实用技能的课程设置。根据稻木吉一的介绍,这相当于当时日本的高等学校,即后期中等教育,包括两年制的课程体系。第一学年课程有:专业课(临画、写生、新案),每周25小时;艺用解剖(骨学、筋学),每周5小时;修身(人伦道德要旨),每周1小时;刺绣、造花、裁缝、袋物、编物(实习),每周6小时;规定需从刺绣、造花、裁缝、袋物、编物中选择1门或兼修2门;第二学年课程有:专业课(临画、写生、新案),每周26小时;艺用解剖(韧带及作用),每周2小时;刺绣、造花、裁缝、袋物、编物(实习),每周6小时;同样规定需从刺绣、造花、裁缝、袋物、编物中选择1门或兼修2门。[22]根据稻本吉一的统计,从1903年至1911年何香凝毕业,这8年间共有61人次的中国留学生入学女子美术学校,其中“西洋画科21名(其中2名毕业)、编物科17名(9)、刺绣科13名(7)、造花科7名(4)、日本画科3名(1),另专业学科不明者1名,包括4门专业学科的中途转专业和再次入学者3名”。[23]这种关于设计的应用教育,必定会让学生接触到诸如上引《新编栏间雏形》一类的装饰性材料,从而与更早时期所接受的博物学训练一起,共同塑造了何香凝在艺术创造上的基础思维。

陈天华在《狮子吼》中描绘了未来共和国的大会盛况,狮子旗取代了龙旗,代表着中国屹立于世界民族之林,并且他还在这段文字之后以对联的方式渲染这一现场:“扫三百年狼穴,扬九万里狮旗,知费几许男儿血购来,到今日才称快快;翻二十纪舞台,光五千秋种界,全从一部皇帝魂演出,愿同胞各自思思。”[24]何香凝为革命活动制作旗帜之时,也正是陈天华在日本协助孙中山的活跃期,不难猜测其所参与设计或参与讨论的各种实用图像中就包括类似《狮子吼》中所描述的狮子旗图案,或者至少就这个问题不免做过认真的思考。此时,图案与绘画,传统装饰与现代再现必定成为何香凝等人不得不面对的课题,这也会潜移默化地体现在她的创作之中。正如高剑父、高奇峰的作品不仅仅体现在卷轴画上,也体现在瓷器实业等应用美术之上,何香凝的创造力也毫无疑问地体现出多方面的艺术传统。[25]正如高剑父1913年登载在《真相画报》的《陶器图案叙》所说:“凡美术品中,无论绘画、刺绣、织造、雕刻、漆工、五金器、烧青器等类,均可取法,固不仅于陶业一门也。”[26]此时,应用美术中的纯粹形式与高雅艺术中的实用主义,是革命美术家们留学日本时熟悉的图像逻辑。

关于20世纪初期延续传统图像组合的工艺美术案例,读者可以看到2011年日本三得利美术馆建馆50周年的展览《不灭的象征:凤凰与狮子》中置于时间序列末端的几件《牡丹唐狮子模样筒描布团地》。(图23)这些绵料黑底的画面上绣着传统狮子的图样,大多在牡丹花丛与瀑布流水之间欢腾跳跃。这些狮子的鬃毛与尾部或为红色,或为粉色,或为棕色,甚至有的还呈现为多彩并用;狮子身上的纹饰也由代表毛团的旋涡进而化为各种装饰性圆圈与小点,甚至这些旋涡、圆圈与小点脱离了狮子的身体,跑到石头上成为材料的肌理,跑到水边成为波纹的一部分,跑到空气中成为飘浮的气泡。在如此图案化的环境中,狮子们却相互顾盼,俨然是这个梦幻世界中的主人,在这里装饰艺术与表现艺术达成了一种奇妙的合作。而这正是何香凝所接受的美术教育的一部分。

(152).jpg)

(149).jpg)

(147).jpg)

图 23 牡丹唐狮子模样筒描布团地,木绵,20世纪上半叶,日本三得利美术馆藏。

刘海粟1921年出版的《日本新美术的新印象》是其于1919年赴日考察美术现状与美术教育的文字记录,为今天的读者提供了极其珍贵的视角,他在第二章“日本的艺术教育”开篇即提到日本纯粹艺术教育与工艺美术教育的基本模式。关于东京美术学校图案科的教学,刘海粟提到:“第一部专修各种工艺图案。实习上分图案实习,绘画实习各种工艺制作及雕刻等配置法。他的学科有图案法,各种工艺制作法,用器画法,色彩学等。图案实习在第一学年到第四学年的中间,用动植物写生变化图案的模样。并模仿东西古今工艺图案和装饰图案等等……后来再拿个人的意匠,做新案。”[27]这段文献清楚地表明当时日本尤其是东京的工艺美术教学方法,也即强调写生与古今装饰传统的结合,包括对传统装饰图案的模仿。这很可能正是何香凝画中出现瀑布下的写生狮子的鲜活语境,当接受这种图案教育的学生反过来创作卷轴画时不免受到整体思维的影响。

1907年,也即何香凝转学女子美术学校的前两年,《申报》登载一则《私塾改良会干事长调查日本教育》,其中提到:“八、女子美术学校、职业学校等关系女子谋生之策(校中造成之花卉、绣货、名画、雕刻、模型、衣服、绒线手工各物均有著名店铺代为经手发售,利益照章均分)。”[28]尽管何香凝学习的是日本新派绘画,但这种众所周知的应用美术教育恐怕也是当时吸引何香凝入学的原因之一。刘海粟介绍的第二所美术学校,正是她所就读的本乡女子美术学校,尽管着墨不及东京美术学校那么多,但也可见其大概——实际上女子美术学校在各种工艺教学上还要更加重视。他提到这所学校最开始“仅设莳绘科、造花科、编物科三种”,“现在设科至为复杂。分日本画、西洋画、刺绣、造花、编物、裁缝六科,每科之中又分高等科、选科高等科、高等师范科、研究科,但编物科不设高等师范科。日本画科及西洋画科又设有普通科。刺绣科、造花科,都设有速成科及别科。裁缝科又有普通师范科及高等应试科之设置。设科之繁,为他校所无”。[29]可见学校在何香凝这一届毕业之后仍然坚持在工艺美术教育上不断细化。这种超越所有其他学校的细致分科显然意味着女子美术学校教学资源的丰富以及教学方法的成熟,上述实物写生与装饰传统相结合的做法在这所学校中必定也是一个至关重要的教学手段,很难想象不会对学生的思维方式产生影响。值得注意的是,1911年《申报》还刊载了一则《我国女子留学生之口碑》,转译了日本《中央新闻》的报道,批评了本乡女子美术学校中国女留学生普遍的学习成绩与学习态度,指出她们中的有些人很少到校上课,已经造成恶劣的影响。鹤田武良1997年发表《留日美术学生——近百年来中国绘画史研究之五》时,就提到中国女留学生极少毕业,所能找到毕业材料的唯有何香凝一人。[30]尽管后来的调查又发现了30多名中国留学生,但这仍然能够说明何香凝在当时的学习成绩与学习态度皆属难得。

关于性别与技术的关系,早已有学者做出专门的研究。高彦颐就明末清初刺绣案例指出:“在这些妇女的手中,刺绣被提高到了一种受人尊敬的艺术形式的高度,而对16世纪晚期至17世纪的社会体系而言,它有着两种含义。首先,在某种程度上,这一女性美德的典型属性是缺乏社会性别特征的。一些男性,特别是一些精通军事技艺的士大夫,视刺绣为士绅业余理想的一部分,与围棋、器乐或绘画别无二致。……比男性表现出的兴趣更重要的是,缝纫嬗变为了一种艺术,这一点对建构女子特性有着深远意义。”[31]女子美术学校对于刺绣等手工艺培养的重视,似乎多少也体现出这两种含义。一方面这在晚清的语境中已经成为一种艺术传统,另一方面又与女性的特质被联系在一起。但同时不可忽视的是在19世纪末20世纪初刺绣还被纳入实业救国的重要途径,这在中国和日本基本一致。《点石斋画报》和《时事画报》等大众传媒上不断透露出这样的信息,女性积极参与刺绣工作代表着一种新的社会进步。

另一位代表性学者白馥兰[Francesca Bray]指出:“只要考虑到女性对于工作与亲属关系的看法,刺绣便是在社会意义和象征意义上非常具有产出性的劳动,是‘女性工作’[womanly work]。”[32]这样一种看待“女性工作”的思路,在检验清末一些具体案例时或许也有所启发。传记材料显示,何香凝从小就具有不寻常的独立精神与反抗精神,她激烈地与缠足等习俗抗争并获得不断受教育的机会,然而她学画既是出于个人的兴趣,也是出于亲友同志的需要与期待,在这种情况下她展现出某种将新派绘画与手工艺结合起来的特质,并非完全不可理解。

直到八十二岁高龄,何香凝在北京完成的花鸟画力作《高松立海隅》(图24),尽管尺幅达到135×140厘米,比早年的作品都要大得多,但却显示出高超的设计才华与装饰素养,画面上长松挺拔,周围环绕着梅菊、山石、波浪,松、梅、菊三者都得以精致地呈现,尤其是左下角一丝不苟刻画出来的浪花更让人回忆起年轻时的相关作品,例如《山水瀑布图》中的浪花。何香凝本人在右边落款“时年八十有二”,想必也是不无感慨。不同的是,陈毅在画面右上角的长篇题跋,为这幅装饰性极强的作品圈定了图像志上的边界:“高松立海隅,梅菊为之护。幽兰亦间出,清泉石中漱。绿竹更悠然,岁寒挺如故。画树重高洁,画花喜独步。大师撮其神,一纸皆留住。绘画如其人,方向毫不误。画高寿亦高,但祝两繁富。一九六零年六月香凝老人以所画高松图嘱题,陈毅谨遵命。”

图24 何香凝《高松立海隅》,纸本设色,135×140厘米,1960年,何香凝美术馆。

廖承志在回忆其母亲为革命制作实用图像时也强调了这种装饰趣味在其艺术生涯中的重要性:“孙中山要在国内组织武装起义,需要起义的军旗和安民布告告示的花样、军用票的图案等等,因而需要人搞图案,把它画出来。我母亲为此,进入了日本东京本乡女子美术学校。同时,我父亲也怂恿她好好去学画画,她就真正地学起来了。同时,她也参加过几种武装起义军旗的设计,还自己把它绣出来……这时期比较突出的作品,有狮、虎、鹿、猴、山水和花卉,尤其喜爱画菊。不但是画,还用绢黏糊在厚纸上,砌成各色各样的菊丛。”[33]从这段回忆中可以看到图案设计与绘画制作在何香凝的艺术兴趣与求学经历中达成了高度的一致。作为一个鲜活的例子,她将绢制作成菊花的形状贴在纸上,凸显其立体感与材料质感,并与绘画融为一体,这显然是一种深受手工艺传统影响的表现手法。这段描述在何香凝研究中绝不应该受到忽视,相反,唯有将装饰艺术与再现艺术结合起来,才能发现其艺术的创造性与独特性,也才能更清楚地认识当时的艺术世界。

*感谢广州美术学院“学术提升计划项目”《驭海图》(21XSA16)的资助。本文是该项目的延展研究。感谢巫鸿教授阅读草稿并提出修改意见。

注释:

1.见サソトサー美術館展览图录『不滅のシソボル 鳯凰と獅子』,日本写真印刷株式会社,2011年,第126页。

2.见サソトサー美術館展览图录『不滅のシソボル 鳯凰と獅子』,日本写真印刷株式会社,2011年,第127页。

3.此类漫画关联到象征艺术与形式逻辑的纠缠,笔者另有专文探讨。

4.廖苹盦:《舞狮的艺术》,载《逸经》,1936年第7期,第43页。

5.[清]陆士谔:《新中国》,上海:上海古籍出版社,2010年,第13页。

6.这看起很像“醒狮”的观念,但目前从梁启超和严复等人的文献中还找不到进一步论述的可能。而且,这一图像跟机械唤醒的方式有所差别,它也并没有提供一个“先睡后醒”的过程。可留待以后继续讨论。

7.[英]C.A.S. 威廉斯著,李宏、徐燕霞译:《中国艺术象征词典》,长沙:湖南科学技术出版社,2006年,第146页。

8.罗森教授也曾提到这个狮子戏珠的母题:“这块饰板采用了浮雕手法,描绘双狮抢珠的场景,球上没有火焰,而是结着长带。这里,旧的母题又一次获得了新的诠释。”杰西卡·罗森[Jessica Rawson]著,张平译:《莲与龙:中国纹饰》,上海:上海书画出版社,2020年,第120页。

9.参见Robert T. Singer, Kawai Masatomo ed. The Life of Animals in Japanese Art, Princeton University Press 2019,p.77.

10.转见王今:《龙与狮——晚清国族想象及其论述变迁》,载《汉语言文学研究》2019年第2期,第61页。

11.《神话动物园》的作者将狮子与老虎放在同一小节中讨论,开篇即交代二者的不同生活环境,可为参考:“狮子(其中雌狮负责大部分狩猎活动)集群而居。它们栖息于开阔草原,但其曾经广阔的生存空间现已被缩减局限至非洲热带草原。狮群旁常伴有食腐动物,如秃鹫和土狼,这催生了‘狮子王有宫廷相伴’的观念。醒狮巨大的脑袋和繁盛华贵的鬣毛象征四射的阳光。与狮子相对,老虎则更喜独处,它们的栖息地分布在亚洲丛林地带和西伯利亚人迹罕至的山间。”[美]博里亚·萨克斯[Boria Sax]著,多雅楠等译:《神话动物园:神话、传说与文学中的动物》,西安:陕西师范大学出版社,2017年,第97页。由此可见,从博物学的角度来看,老虎出现在山间瀑布下的可能性比狮子要大得多。

12.赵晶:《撒马尔罕的礼物:周全<狮子图>研究——兼谈中国古代狮子图像中的误解问题》,载《故宫博物院院刊》,2020年第11期,第95—96页。

13.[明]李东阳:《怀麓堂集》,清康熙廖方达校刻本,文后卷十二,页十。

14.例如日本学者野崎诚近1928年在中国土产公司出版的《吉祥图案解题》就绘制了“龙生九子”的图案。

15. [日]关野贞著,胡稹、于姗姗译:《中国古代建筑与艺术》,北京:中国画报出版社,2017年,第227页。

16.[英]C.A.S. 威廉斯著,李宏、徐燕霞译:《中国艺术象征词典》,长沙:湖南科学技术出版社,2006年,第146页。

17.[美]W.J.T. 米切尔著,唐宏峰译:《元图像:图像及其理论话语》,上海:上海人民出版社,2022年,第11—12页。

18.赵丰、屈志仁编著:《中国丝绸艺术》,北京:外文出版社/耶鲁大学出版社,2012年,第149页。

19.早在19世纪末,装饰史研究的先驱者、奥地利艺术史家李格尔[Alois Riegl]就在植物纹样研究中发现了类似的情况。例如他在《风格问题》[Problems of Style: Foundations for a History of Ornament]一书中提到:“在写实化的艺术发展期间,常春藤和葡萄藤被转换成连续的样式,正如我们主要在庞贝城无数墙壁装饰上所看到的;即使是纯想象的那些树枝,虽然有点像实际植物,也开始向内卷成连续卷须的图案。另一方面,间断式图式作为纯艺术想象的产物,在本质上并不适合于这类用途。偶尔,一些具象母题如海豚、丰饶角之类,嬉戏地散于卷须之间;但花饰母题本身仍保持着二维的和有透视感的莲花的那些早期程式化形式,直到古代的最后阶段几乎毫无变化。”[奥]阿洛伊斯·李格尔著,邵宏译:《风格问题:装饰历史的基础》,杭州:中国美术学院出版社,2016年,第234页。

20.[奥]奥托·帕希特著,薛墨译:《美术史的实践和方法问题》,北京:商务印书馆,2017年,第16页。

21.[美]潘诺夫斯基撰,陈平译:《论造型艺术作品的描述与解释问题》,这篇文章的最新中译本见雅希·艾尔斯纳2017年OCAT研究中心年度演讲集《全球转向下的艺术史:从欧洲中心主义到比较主义》,上海:上海人民出版社,2022年,第281页。

22.稻木吉一撰,河野瑠瑠译:《何香凝与女子美术大学》,载《何香凝美术馆馆刊》,2020年5月,第26—27页。

23.同上,第28页。

24.陈天华:《狮子吼》,见刘晴波、彭国兴编《陈天华集》,长沙:湖南人民出版社,1982年,第102页。

25.新式瓷画的创作群体与《时事画报》的创作群体具有很高的重合度,这意味着这种新的物质载体会成为图像传播与图像思维的重要环节,一些图像的创作体现出多元文化交融的特点。有研究者指出:“同时在《时事画报》创作时事漫画的何剑士,其绘瓷题材与风格更是独树一帜。他的《斩魔》画碟,一侠女一手提剑,一手提一人头,题诗‘天风吹月坠危楼,万派河山接数秋。为问画灰缘底事,商量国贼要颅头。’手刃卖国贼的主题以及充满张力、惊吓的构图,是过去堆金积玉、富丽堂皇的广彩瓷所没有的。”(黎丽明:《从工匠到艺术家:20世纪的中国美术陶瓷从业者》,广西师范大学出版社2021年,第55页。)这个案例实际上也让我联想到对本研究产生重要启发的美术史研究范例,也即前引帕希特用以讨论“形式机会”的多纳泰罗犹滴雕塑。何剑士描绘这一侠女形象很可能是考虑到中国古代传奇故事中的角色,但或许也反映了对外来艺术形象的借用。高剑父的瓷画创作同样表现出其艺术理想,在1919年一件题为《雄风》的碟子彩画上他描绘了一头在草丛中奔跑跳跃的雄狮,这头侧面呈现的狮子采用自然主义的形象。

26.高剑父:《陶器图案叙》,见李伟铭辑录:《高剑父诗文初编》,广州:广东高等教育出版社,1999年,第33页。

27.刘海粟:《日本新美术的新印象》,上海:商务印书馆,1921年,第109—110页。

28.转见鹤田武良《“女子美术学校”与清末民初的女子美术教育》,载[日]鹤田武良著,陈莺、蔡涛译,李伟铭校:《近百年中国绘画史研究》,北京:商务印书馆,2020年,第172页。

29.刘海粟:《日本新美术的新印象》,上海:商务印书馆,1921年,第148页。

30.鹤田武良《“女子美术学校”与清末民初的女子美术教育》,载[日]鹤田武良著,陈莺、蔡涛译,李伟铭校:《近百年中国绘画史研究》,北京:商务印书馆,2020年,第173、176页。

31.[美]高彦颐著,李志生译:《闺塾师:明末清初江南的才女文化》,南京:江苏人民出版社,2006年,第185页。

32.[英]白馥兰著,吴秀杰、白岚玲译:《技术·性别·历史:重新审视帝制中国的大转型》,南京:江苏人民出版社,2021年,第139页。

33.廖承志:《我的母亲和她的画》,见《何香凝绘画选》,香港:中国书局,1997年。